散文集《深山欲雪》作为傅菲驻扎深山三年创作的最新作品,是他深入生态现场而收获的深刻生命体验。这部作品以江河、荒野、虫鸟、物则、茶食为主题切分为不同的小辑,整体结构整饬有度,共同构建出疏朗中见细腻、错落有致、生动立体的生态文学世界。傅菲在其中重构了人与自然的关系,以“废弃屋舍”的意象具象化自然主体的回归与荒野的永恒属性,进而展开了关于人类在自然和历史中的存在性反思。

在《深山欲雪》中,作家多次书写山林中的人类居所在废弃后被荒野占据的状况,使其成为作品难以忽略的生态隐喻:《引浆源》《杨源坑》中都记录了峡谷的生态变迁史,森林经数十载的砍伐被消耗殆尽,又在人类撤离后的漫长光阴里渐渐恢复,木桥烂断,屋舍倒塌,为芒草、乔木所占;《盘石山峡谷》中,双溪水库生活区的旧楼房废弃坍塌后长满荒草,成为獾、野猪、山鼠、黄鼬等野生动物的临时避难所,昔日的菜地和楼前机耕道被树和杂草覆盖。曾因河水被投毒而绝迹多年的水鸟再次飞还,逐年增多,又栖息成群;《红隼落脚之地》中,野猪占据空屋为巢,驱而复返……“人把生活之地,交还给了草、树、鸟和野兽。”人类痕迹的消退反而使自然恢复了神性,这些荒废的场所作为文明失落的隐喻,既是人类文明脆弱性的证明,也是自然重掌主权的刻碑。从自然状态到人类破坏,再到人类离场后恢复至自然状态——这一循环演变的模式,本质上是自然主体在无穷的回归中彰显其永恒性,而与之相对的,则是人类作为客居者的生存定位。

傅菲的笔触充满存在主义式的苍凉。他吸收了利奥波德“土地伦理”等西方生态理论,用现代生态意识激活了《陋室铭》《归园田居》《秋夜独坐》等诗文中的古典意境,在作品中也显示出对“天地者万物之逆旅”、“天地之间,物各有主,苟非吾之所有”等历史虚无性哲学思想的接受痕迹,最终发展为人类客居论的生态伦理观:“人在山中无论繁衍多少世代,终将是客人。我们在大地上借居而已。”“被人抢夺的自然之物,其实从未被人带走。人带不走自然之物,只是暂时使用、保管。人只是个保管员,保管谷仓、酒缸,保管碗盏、棉被,受命保管自己的生命。临时保管。”他的论断不仅彻底颠覆了“人类是自然主宰者”的人类中心主义观念,更将人类借用的范畴从具体的物象进一步上升、涵盖到抽象的生命,重建了人在生态系统、在自我命运中作为短暂客居者的生存定位,进行了存在主义的哲学探讨。在《桐西坑》中,傅菲面对人迹湮灭而青苔常绿的古道,产生了对于“时间之伤、肉身之痛”的悲凉感受;《风暴坞》篇末之问“目睹风暴坞梨花开的人,安在?何在?”更是直击灵魂,与刘克庄的诗句“今我何如惟老圃,古人安在亦荒秋”,以及刘禹锡的“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”形成了跨越古今的互文,赋予作品以历史纵深感,以历史长河中个体的湮灭和自然的循环恒定作为对照,揭示了人类面对自然永恒的存在性焦虑。

傅菲以“深山欲雪”为散文集命名,以艺术的敏感捕获到了“欲雪”这一动静转化的临界点,将雪落前的瞬间凝固成文学的永恒,也因此具有了哲学的意味。海德格尔认为,瞬间是时间的本质结构,它既包含过去与未来,又超越了线性的时间观念。在“欲雪”的瞬间,过去与未来在此节点交汇,这不仅赋予了作品一种永恒的美感,也引导读者对时间的本质进行反思。

雪落后的冬季看似是收割生命的时节,是一个循环的结束,实则蕴含着开启下一轮循环的新生。傅菲在《寒枝》中写,枝寒,是耐霜寒熬,以待立春雨后迎接复苏。鱼卵会孵化,种子会发芽,林木自冻雪中析出新绿……生命令人感动,永不枯竭。对于生命短暂的感伤,因将个体生命置于于永恒的自然荒野中而得以消解。在这种循环转化中,消解了线性时间,重构了死亡的意义:生与死此消彼长,对立统一,是生存的一体两面。作家从种种具体的自然现象上升到哲学的维度,从而领悟死亡是生命的暂时状态,显示出对于自然法则的敬畏以及与生命的和解。在《锯木郎记》的结尾,他写道:“凡是树,最终都是要倒下的……土是厚重的,消化一切。想到这些,我淡然了,坦然了。”

作为生态作家,傅菲内心怀有生存的伤痛感,以及对于荒凉、野性的山坞的期盼。这种伤痛感源于人类与自然生态的现实断裂,以及失去精神原乡的灵魂创伤。对此,自然成为了疗愈之源,森林以不可预知的方式召唤着人,激发根植于内心的感动,而自然的物产中深藏着来自远古的乡愁;他所期盼的,是从自然中获得一种更加从容、平静、庸常的生存方式。荒野的永恒源于其变化本身的不变性,这种不变性能够对抗线性时间的暴力,从而缓解现代人关于有限性的存在焦虑,使其获得深层的平静与归属感。正如梭罗在《瓦尔登湖》中所说的“野性蕴藏着世界的救赎”,以及罗尔斯顿所说的“走向荒野就是走回人原初的精神家园”,荒野的精神力量,能够使得破碎的现代心灵重获完整和救赎。

图书信息

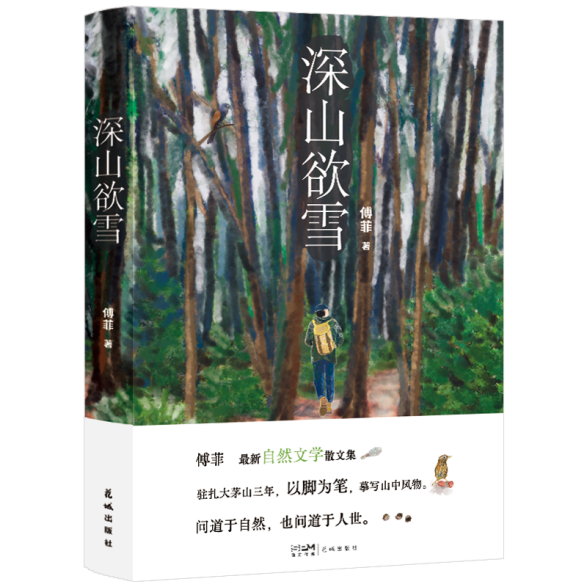

《深山欲雪》

傅菲 著

ISBN 978-7-5749-0333-3

花城出版社2025年5月出版

定价59元

内容简介:

《深山欲雪》是百花散文奖、三毛散文奖获得者傅菲全新自然文学作品集。傅菲驻扎大茅山三年,实地探访山林中的每一个角落,以脚为笔,书写山涧、鱼鸟、山民的命运,问道于自然,也问道于人世。

全书共五章,分别是《江河记》《荒野记》《虫鸟记》《物则记》《茶食记》。在大山深处,不为人知的角落,万物默默生长、繁衍。草叶上的甲虫 , 低吟的或咆哮的流水, 斗水的鱼, 赤红的火棘果和高粱泡,枝头即兴演唱的画眉……自然之物在作家笔下变得蓬勃鲜活,令人怦然心动。小雪后的一缸冬菜,足以抚慰严寒的深冬;慢工熬制的红糖,滋润味蕾和人心……当一切返璞归真,乡野带给我们最本初真实的快乐。

作者介绍:

傅菲,江西广信人,当代散文家,《南方周末》散文写作营导师,热衷于乡村与自然的写作,被誉为“新山地美学”的代表作家,部分作品被译介到欧美国家。出版散文集《深山已晚》《元灯长歌》等30余部,曾获三毛散文奖、百花文学奖、江西省文学艺术奖、储吉旺文学奖、方志敏文学奖等,及多家刊物年度奖。

(供稿:云舒 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号