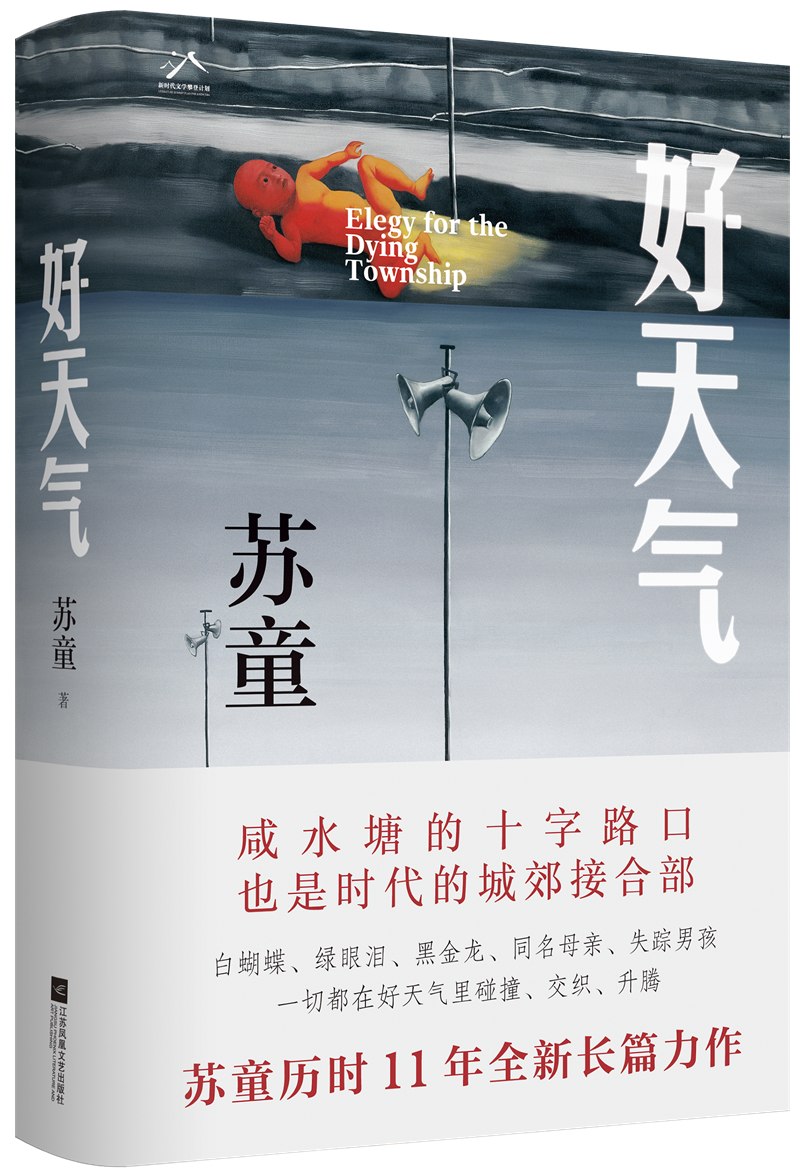

苏童《好天气》

江苏凤凰文艺出版社

2025.5

历时十一年,当代著名作家苏童的长篇新作《好天气》终于面世。全书经过删减后共计四十七万字,沉甸甸捧在手掌,不禁勾起万千读者的心:这一次,苏童将会勾勒出怎样的故事?他笔下的人物依旧迷人吗?他的文字依旧充满氛围吗?

《好天气》讲述的故事以二十世纪七十年代至九十年代处于剧变中的苏州近郊为背景,苏童用魔幻与写实交织的笔触记录下那个已然远去却深深存留于他记忆中的时代。在访谈中他曾说,“《好天气》虽厚,看进去了就会很薄。”翻开随书附赠的一张小画——咸水塘示意图,以图中占据不小面积的咸水塘为中心,小镇被分成塘西和塘东两个部分。塘西是以制作殡葬用品为生的乡村,塘东是城区,围绕着塘东和塘西的还有环球水泥厂、群星炭黑厂、制药厂等产业——这些场景共同呈现出上世纪七十年代苏州城郊地区的典型样貌。当然,塘西和塘东的划分绝非偶然,奇怪的巧合在于两个地方各自有一位名为“招娣”的女性,她们同时同地各自诞下一位男婴,但随着塘西招娣男婴的意外失踪,一段爱恨情仇与时代故事就此拉开序幕。在这个关于咸水塘的“大部头”故事中,“去中心化”或许是读者最为明显的感受。第一章《好天气》交代了塘西招娣儿子的失踪,这为咸水塘即将发生的一切都笼罩上一层神秘色彩,而接下来的情节虽然一直反复提及失踪的萧好福,但叙事的侧重点宛若树木广袤的枝丫,敞开的文本赋予故事多重的想象空间与丰富的阐释空间,它们依托于根部,又各自野蛮生长。

人生是一场旅程,音乐人吉田潔曾创作过一首名为《生》的纯音乐,闭上双眼用思维去勾勒世界与生灵时,会发现“生”是一个无比简洁却又意味深长的字眼。同样,“生”亦可以是我们走进《好天气》的关键词。

《好天气》的特质之一,在于其超现实元素与写实细节相伴相生。这样的构思并不令人陌生,“魔幻现实主义笔法”历来在文学创作领域经久不衰,若用更具象化的形容,“鬼才导演”蒂姆·波顿的创作或许也能与《好天气》对标,同样的奇特、怪诞、想象,同样以非现实的手法完成对现实人生的揣摩……在苏童以往的中篇或长篇作品中,超现实元素的出现并不令人陌生,但在《好天气》中,苏童对超现实元素的运用几乎达到了登峰造极的地步,这无疑使小说的趣味性与神秘色彩登上了一个更高的台阶。譬如在小说第一章《好天气》,祖母的亡灵从塘东跑到塘西,在苏童笔下,亡灵会拿着扫把清洗棺盖上的污渍,会在自己的棺材被打造成桌椅后不安分地“逃亡”,甚至会惹恼人类引发人与亡灵的“决战”。又如在对咸水塘各类天气的描绘中,苏童赋予不同天气以不同特点,风与烟囱合作的产物是所谓的“白天气”,正是在某个白天气中,塘东招娣发现了一只鹅,鹅被作者赋予了浓郁了神秘感,牵连起塘东塘西两个招娣剪不断理还乱的情仇;幸福硫酸厂的黄色烟雾造就了“酸天气”,但“或许我们全家都没有意识到,那年夏天我弟弟伟大的梦游,与酸天气有着密不可分的联系”。苏童在运用这些天马行空的想象元素时不以解释为目的,他只是抛出这些奇特荒诞的想象,在荒诞中寻求深刻的情感表达。字里行间,读者能感受到苏童对那个地域与时代的感慨与怀念,能感受到他对某些记忆的执着挖掘,更能感受到他借由彩色天空对现代化带来的问题的深切思考。在此意义上,荒诞只是一种形式,抵达对人性和更对广泛的社会议题的思考,才是苏童真正的目的。

“好天气,一部咸水塘史”是正文开始前写在空白页上的一句话,作品的另一特质在于其生生不息的精神力量。“咸水塘史”是小说原名,谈及书名更迭,苏童担忧《咸水塘史》由于地域文化隔阂可能会引不同地域读者的困惑,最终从文本的“天气”意象中提炼出新名,因此新的名字从贯穿全书的意象——“天气”中脱胎,“《好天气》更具普适性——小说里的烟囱烟雾、塘边人事,本就是关于天空、土地与人的诚实叙事。”苏童的故事是他从对脚下每一寸留有记忆的土地的感悟中发芽,他的创作从始至终扎根江南乡土,《好天气》也不例外,它是从江南土地里诞生的“史诗”,也是苏童首次聚焦城乡发展变迁的尝试。而名字的更换又令作品有了更广阔的意义阐释空间,每一位站在家乡土地上的读者或许都会在其中找寻到独属自己的共鸣,也因此作品更具有生生不息的力量。依托土地,《好天气》慨叹与礼赞并存。天气变化,世道轮转,在“你方唱罢我登场”的热闹中,咸水塘几十年的发展变迁令人慨叹,小说有一串耐人寻味的细节贯穿全文,最开始,咸水塘的彩色天空是无数咸水塘人为之骄傲的,但随着关于各种天气的细节更加丰富,读者会发现这些彩色的天气带来数不胜数的问题,到最后一间间工厂被迫拆除预示着彩色天空的终结,然而令人叹息的是,那些主张拆除工厂的人实际也只是站在个人利益考虑问题。那么,管理者不断迭代,三十年河东,三十年又河西,焉知暂时好的结果不会带来新的问题?

小说结尾,萧好莉怀上了邓家的骨肉,母亲兜着鲫鱼在厨房念叨着“年年有余”。新生命的孕育预示着人们即将奔赴新的生命起点,生命的诞生与消逝从来都相互交织,辛波斯卡在诗歌中写道:“当我说‘未来’这个词,第一音方出即成过去”,同样,物理学界有种说法认为,时间并非线性,过去与未来都不存在,存在的只有当下。不论当下是遗憾或是希望,都是生命追逐与奔赴下一个起点的过程。在此意义上,苏童以一个略显圆满的结局书写着自己对生命的礼赞。

作者:

白羽洁,女,杭州文艺评论家协会会员,毕业于杭州师范大学中文系,发表文学与影视评论作品见《文学报》《浙江作家》等刊物。

(供稿:云舒 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号