1964年10月16日,罗布泊的惊雷,让世界听到了中国的声音。61年过去,那朵蘑菇云早已散尽,但有一种精神,却如戈壁上的马兰花,生生不息。今天,我们重温那段历史,不仅是为了致敬,更是为了传承。一部《我是马兰人》,记录了那段隐姓埋名的岁月,也为我们打开了理解“马兰精神”的密码。

当罗布泊的风掠过戈壁,总会掀起盐碱地深处的细碎声响。那声音里,藏着 1964 年 10 月 16 日下午 3 时的惊天巨响,藏着马兰花在戈壁高温下倔强的拔节声,更藏着一代代中国人用青春与生命铸就的精神密码。这个镌刻在共和国核事业丰碑上的日子,早已超越了单纯的历史节点,成为马兰精神永恒的纪念日。

马兰之名,本身就是一曲生命的赞歌。1959 年,当张蕴钰将军带领勘探队伍踏入这片 “天上无飞鸟,地上不长草” 的罗布泊腹地,唯有盐碱湖旁的马兰花在风沙中绽放。这种贴地而生的植物,根系深扎贫瘠土壤,花朵却艳若朝霞,恰如即将在此扎根的核试验工作者。“就叫马兰吧!” 将军的提议让这片 10 万平方公里的试验场 —— 相当于一个江苏省大小的 “原子之城”,从此与马兰花的坚韧紧紧相连。

最初的马兰基地,连一间像样的房屋都没有。先期抵达的指战员们挖地为室,在地窖里召开了第一次党委扩大会,燕子的呢喃与建设核盾牌的誓言在昏暗的空间里交织。

这里的昼夜温差可达 50℃,白天地表烫得能烙熟面饼,胶鞋踩上去都滋滋作响;夜晚狂风卷着沙砾砸在帐篷上,如同无数拳头在捶打。6 个人挤在一顶小帐篷里,就着掺沙的玉米糊糊啃窝窝头,成为马兰人最寻常的日常。孔雀河的水又咸又苦,喝下去轻则腹胀,重则腹泻,但这是他们唯一的水源。这段艰苦卓绝的岁月,并非冰冷的史料。在《我是马兰人》一书中,一个个亲历者们真实的故事还原了当年的生活细节。

1964 年10月16日,这个改变中国命运的日子在紧张中到来。102 米高的铁塔顶端,我国第一颗原子弹静静矗立。26 岁的陈达趴在临时搭建的工棚里,最后一次核对那张手绘的爆心取样盘布点图 —— 在爆心东方 5—12 公里的区间,39 个取样盘沿着 4 条弧线布成 105 度的扇形面,如同等待接收使命的眼睛。这位从清华大学走出的青年,放弃了留校任教的优渥待遇,带着 “我不去最艰苦的地方,谁去” 的赤诚,成为隐姓埋名者中的一员。

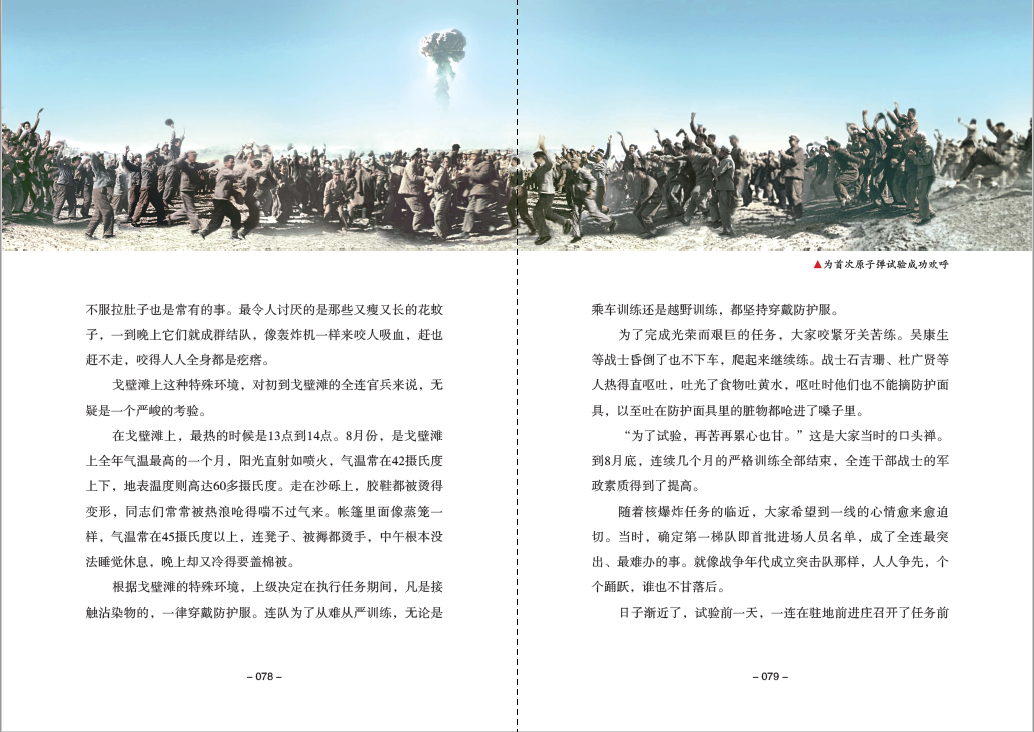

当蘑菇云在戈壁滩腾空而起,染红半边天空时,陈达和同事们早已穿上厚重的防化服,登上卡车冲向爆心。烟尘未散,辐射仍强,他们要在第一时间收集核爆微粒 —— 这是判断核装置威力的关键依据。后来的检测证明,这次取样超额 10 倍完成任务,而陈达手绘的布点图,精准捕捉到了熔融汽化后快速沉降的烟尘轨迹。当晚,马兰基地的帐篷里灯火通明,有人用捡来的铁皮桶当鼓,陈达则拉起了随他闯荡戈壁的手风琴,欢快的旋律压过了风沙的呼啸,那是属于胜利者的欢歌。

在马兰精神的谱系中,陈达的故事只是万千星光中的一束。《我是马兰人》一书中讲述了众多隐姓埋名的马兰人的故事,但还有更多的马兰人依旧在隐姓埋名。 不管是已被知晓、被看见的马兰人,还是那些一直将身影与黄沙大漠融为一体的马兰人,他们都是令人敬佩的、值得载入史册的;他们身上所体现出来的马兰精神更是值得被传承和弘扬的。

核试验技术总体负责人程开甲,在这里一待就是 20 年,带领团队建立起我国首个核试验理论体系;邱爱慈院士 1964 年毕业后便投身此地,用手摇计算机和计算尺,在技术封锁中攻克了脉冲辐射模拟的世界性难题;林俊德为测量冲击波,发明出我国第一台 “钟表式压力自记仪”,临终前仍在整理核试验数据。更有无数无名英雄:七名战士步行八千里大漠巡逻,最后靠三支葡萄糖维持生命;炊事员背着铁锅追随取样队,在风沙中为科研人员煮出热汤;家属们守着 “不能问、不能说” 的秘密,独自撑起一个个家庭。马兰革命烈士纪念碑的碑文说得好:“安葬在这里的人们,是为创造惊天动地事业而献身的一群中华民族的优秀儿女”。

“干惊天动地事,做隐姓埋名人”,这十字箴言在 1980 年 10 月 16 日得到了新的诠释。这一天,南航研制的 “长空一号” 无人驾驶取样机成功穿越蘑菇云,实现了无人机代替有人机取样的历史性突破。从批准任务到完成样机制造,南航团队仅用三年时间就实现了从 “0” 到 “1” 的跨越。当带着核爆微粒的样品送到陈达手中时,这位参与过 41 次核试验的老兵热泪盈眶 —— 当年靠人冲进去取样的艰险,终于被自主创新的技术终结。这项成果后来荣获国家科技进步奖一等奖,成为马兰精神与科技创新交响的生动注脚。

马兰精神从来不是封存的标本,而是流动的血脉。2016 年,80 岁的陈达与世长辞,家属遵照遗愿将他的骨灰带回马兰,让这位 “采摘” 蘑菇云的勇士永远守望这片他热爱的土地。如今,在南航核科学与技术系的办公室里,仍挂着他手书的 “心远愈知宇宙宽”,这句话成了 00 后学生韩璐的座右铭。2024 年暑期,韩璐和 15 名师生专程前往马兰支教,在参观基地纪念馆时,当看到陈达当年用过的取样盘和手风琴,这位学习放射性药物的姑娘突然读懂了 “无私奉献” 的真正含义:“前辈们把核技术变成护国重器,我们要把它变成治病良方”。

在邱爱慈院士 80 岁的演讲现场,当她展示马兰基地旧照片与今日强脉冲辐射装置的对比图时,台下的科研人员无不动容。从戈壁滩上的简易实验室到国际领先的科研平台,从手摇计算机到超级计算机,变的是科研条件,不变的是 “核心技术买不来、要不来” 的信念。成都炭材公司总经理王树的感慨颇具代表性:“我们研发核工业用石墨材料时,遇到技术瓶颈就想想马兰人,他们能在戈壁造出原子弹,我们没有理由退缩”。2024 年,南航核科学与技术系获批全国唯一的该学科一级博士学位授权点,正是这种精神传承的最佳佐证。

每年的5至6 月,马兰基地的马兰花都会如期绽放。它们沿着当年取样车碾出的车辙生长,在烈士纪念碑旁铺成紫色的花海。新一代的科研人员会带着鲜花来到这里,听老将军讲述第一颗原子弹爆炸的细节,看学生们在戈壁上种下新的马兰花种子。风沙吹老了岁月,却吹不老 “艰苦奋斗、无私奉献、开拓创新、大力协同” 的十六字箴言,这是马兰精神最鲜活的注脚。

站在新时代的坐标回望,1964 年的蘑菇云早已散去,但它照亮的精神之路愈发清晰。从罗布泊的核试验场到粤港澳大湾区的科创中心,从 “两弹一星” 的惊天伟业到芯片制造的攻坚克难,马兰精神始终是中国人砥砺前行的精神动力。10 月 16 日这个特殊的纪念日,提醒着我们:所谓惊天动地的事业,从来都是由无数平凡人用不平凡的坚守铸就;所谓永恒的精神,终将在代代传承中绽放出更璀璨的光芒。

“艰苦奋斗干惊天动地事,无私奉献做隐姓埋名人”。马兰花还在生长,马兰精神的火种永远燃烧。这个属于马兰的纪念日,永远镌刻在共和国的年轮里,也永远激荡在每个中国人的心中。

资料参考|《中国青年报》、清华校友会、南京航空航天大学新闻网、西安交通大学新闻网、中国科普网、中国工程院院士馆、《我是马兰人》

(供稿:卢贵波 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号