某媒体刊发了一篇多年旅居海外的投资人的文章,大意是强调欧美国家不存在预制菜困扰。

其实,这更多地是因为,欧美国家的民众的味蕾,更早、更深地被化学染料等“科技和狠活”改变了。

“合成色素在天然废料中被发现,在实验室里产生,在工厂内制造,最终融入社会最基本的商品——食品中”。

苯胺和偶氮染料是化学家在1850年代后期从煤焦油中发现并合成的,在短短几十年时间内,这些燃料已经使得画作、纺织品、墙壁、餐具、衣服、玻璃和食物都变得更加鲜亮。当然,这其中不是化学家的本意,但化学家的这些创造物离开实验室和工厂后,在市场上的各种用途,都已经大大超过控制了。

也正因为如此,19世纪后期,甚至自此之后,从煤焦油等原料中提取可以转化为鲜艳衣物,甚至食物的做法就已经萦绕着政治、公众和化学争论。

18世纪,染色工艺与化学就相得益彰地互相促进,植物中提取茜草、菘蓝、胭脂树红、槐蓝等染料,从昆虫和矿物中提取胭脂虫红、铅白、普鲁士蓝。18世纪中叶开始,在英国,染色工业中生产和使用化学制品的工厂就在迅速增长,技术也日趋复杂。

进入19世纪中后期,德国已经在化学工业领域异军突起,并成长为世界上最大的合成染料生产国,德国的有机化学研究也跻身世界首位,德国还诞生出一系列至今还在运营的大型化工集团,包括巴斯夫、爱克发、赫斯特、拜耳。

与之同时,为了解决城市化、工业化带来的城市人口大量聚集,食品供应压力,因而食品工业也逐渐形成,食品的生产、分配和消费发生了诸多变化。这一工业不能始终依赖于城市周边的产地,借助化学和物理防腐工艺的发展,欧美国家在19世纪大量发展灌装和冷藏食品工业。

但食物经过预加工、冷藏、分装会改变其天然色泽,所以生产商和储运商都有很强动力运用人造色素来帮助其恢复食物在加工过程中失去的颜色。

具有讽刺意味的是,大型食品制造商在19世纪晚期以来建立起的实验室,最初主要任务其实就是研究采用什么样的化学染料,使之以液体、糊状、粉末状等形状掺入黄油、奶酪、意大利面、葡萄酒、糖果和烈性酒。

这种情况下,化学工业获得了很大的创新动力,也就是想尽办法创造出既可以改变食物形态,但不影响口感的化学染料,越稀缺,越难被察觉就越好。化学染料不仅被广泛用于给食物着色,而且还可以起到欺骗性作用,也就是让消费者误认为被着色的食物的食材本来新鲜。

19世纪中期的科学家也发现,食用着色剂应用如此普遍,但其使用的许多矿物染料、合成染料都是有毒的,甚至加入了毒性很强的铜、铅、汞、砷,比如添加到水果和蔬菜中的铜盐,添加到巧克力中的威尼斯红,用于吉士粉的铅铬酸盐、铬黄和姜黄,咖喱粉中的铅丹,还有铁、铜和铬制成的多种糖果色素。19世纪,英国和欧洲大陆工业化进程加速推进,但工人阶级家庭仍然高度贫困,这就使得工人子弟更可能食用掺假糖果而成为受害者。

另一些化学家在做给化学染料应用到食物中的“拆台”工作,也就是检测食物中的有毒物和污染物。这很好地服务和迎合了公众对于工业化造成社会退化的担忧,助推了纯净食品运动。

当然,也有一些人认为,食品染料对于健康无害或者说低害,主张现代食品工业生产出了数量更多、保障范围更广的食物。食品生产者往往热衷宣称,消费者有足够的理性和能力去对食物的质量和价格做出自己的判断。

出于对化学染料影响食品安全,以及采用化学工艺改造的食品工业伤害消费者健康的担忧,欧美各国在19世纪后期开始陆续出台新的专家知识系统,建立起专业检测机构,不断出台检测标准。当然,正如剑桥大学克莱尔学堂研究员卡罗琳·科博尔德所著的《舌尖上的彩虹:化学染料如何改变我们与食物的关系》一书中所谈到的,这也形成了一种复杂的博弈,比如“食品掺假法庭案件中,控辩双方通常都会聘用分析师,制造商、说客、政治家和消费者团体也会招募分析师……不同的利益集团操纵科学来推进自己的议程,这导致公众和媒体认为科学家既是偷猎者又是守护人”。

1887年的德国法律区分了所谓受污染的化学染料和纯净的苯胺和偶氮染料,巴黎警署则在1890年取消了对糖果中使用品红的禁令。很多情况下,禁用清单本身是不同制造商以及消费者团体、政治团体博弈的结果,但禁用清单无论如何详备,都不足以遏制新的合成染料的诞生。面对媒体越来越多的负面报道,,食品制造商往往拒绝承认食品和饮料中添加了化学色素。正是因为此,虽然19世纪后期就出现了食品安全监管,但针对化学染料的应用却长期存在巨大漏洞。

如书作者所谈到的那样,19世纪晚期,各种进化理论在欧美的发展,最终推动形成了关于堕落的辩论。很多人倾向于认为,正是因为工业化生产的廉价食品和饮料,加入了如此之多的化学添加品,不利于健康,而且还让人们丢弃了在家做饭的习惯,所以这些交叠起来使得劳动阶级堕落。

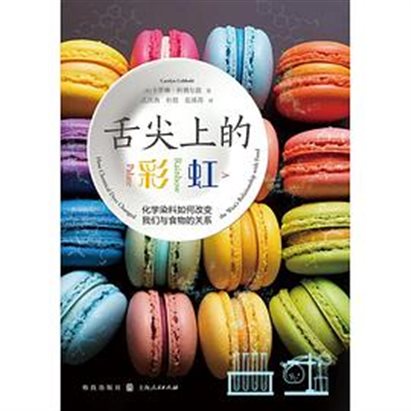

书名:《舌尖上的彩虹:化学染料如何改变我们与食物的关系》

作者:(英)卡罗琳·科博尔德

译者:孔庆典、杜煜、张溪芮

出版社:格致出版社、上海人民出版社

出版日期:2025年9月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号