几百年来,欧洲人一直试图追求永久和平。在这期间,欧洲各国在终结重大战事以后,就会缔结和平条约,胜者会定义和平时期的崭新欧洲,来解释战败方错得多么离谱。这个过程中,法学家的主要作用是给新的秩序提供给道德解释,并由此建立起国际法体系。

我们今天所称的欧洲,自我定义是在1453年奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡以后建立的。欧洲人在当时面对一个四分五裂的大陆,德意志、意大利在政治上都是四分五裂的,而中东欧的国家更是经常迎来剧烈洗牌。在这片大陆,西班牙、奥地利和法国都经常对上述地区进行军事干涉。

罗马教廷在15世纪末到18世纪初曾多次召集天主教国家来抵御奥斯曼帝国。但这仍不足以消解这些国家之间的间隙、敌视和地缘矛盾。

哈布斯堡帝国曾经试图一统欧洲大陆,来筹建一个统一的欧洲,类似于同时期的中国明帝国,以及奥斯曼帝国,但这种努力没能成功。取而代之的是17世纪的《威斯特伐利亚和约》,在欧洲各国之间建立起妥协,同时阻止了哈布斯堡家族对于德意志、尼德兰和瑞士的觊觎。

众所周知的启蒙运动开启后,欧洲各国尤其是大国的知识分子对于欧洲分裂和持续战乱忧心忡忡。英国、法国都曾试图建立起一种类似于现在欧盟的联合体,将俄国、奥斯曼帝国拒斥在外。但这种构想当然不足以赢得欧洲中小国家的响应。

乌得勒支精神

18世纪初,西班牙王位继承战争使得欧洲主要国家深陷其中,而且都感到身心俱疲,为此在尼德兰的乌得勒支商议,签署了一项和约,也将“均势”的概念引入欧洲大陆。这也就是拿破仑掌权以前支配欧洲一个世纪的“乌得勒支精神”,如摩尔多瓦籍政治学家、历史学家、美国加州大学洛杉矶分校尤金·韦伯欧洲现代史讲席教授斯特拉·盖尔瓦斯所谈到的那样,《乌得勒支和约》强调均势,认为由此有助于践行永久和平。

均势原则对于18世纪初的欧洲国家而言,可预期的作用就是防止欧洲大陆上出现过于强大而对他国拥有觊觎心的国家。至少对于英国人是这样理解的,如书作者所指出的那样,英国等国家介入西班牙王位继承战争,目的就是在于避免出现一个强大而无法控制的法兰西。斯特拉·盖尔瓦斯在其所著的《征服和平:从启蒙运动到欧洲联盟》一书指出,英国自此将均势作为自己的行为准则,在一个集团可能战胜另一个集团时,就扮演政治的平衡因素,避免弱势的一方被削弱得过于明显,从而抑制潜在的秩序崩溃。

但具有讽刺意味的是,均势这个词从英语转移为法语以后,意思就发生了很大变化,指的是“重量相同”,也就是行使政治或法律权力的能力,深层次意思则指向实力外交,意思是说因为大国力量均等,所以国际秩序不得不保持现状。

法国人自认为自己的扩张野心是因为力量不对称,也就是无法压倒英国等国所导致的,因而如果某一天能够形成压倒对手的能力,则大概率会突破均势秩序。

“乌得勒支精神”可以一定程度上抑制大国崛起成为霸权国家,却并不能保证和平的持续。甚至而言,和约其实内含了将战争作为解决无法调停的争端的最后机制,为此才能实现均衡。这意味着,欧洲各国要想避免成为别人的战利品,就必须随时备战,因此获得和平的可能。

正因为《乌得勒支和约》内含战争解决争端的机制,所以在18世纪也广受批评,启蒙知识分子连续提出多个永久和平计划,其中重要的构想就是组建主权国家联盟,为解决争端建立法律框架,将战争机制排除在外。这也是欧盟的最初构想。与之同时,启蒙知识分子还深入反思了君主制国家热衷发起战争的原因所在,将战争理解为人体出现炎症等病体反应,认为可以通过更好的方式来维持健康。18世纪末,康德撰写了《走向永久和平:一部哲学规划》,认为要实现和平,各国需要“无为”,避免采取破坏性的行动,尽量避免组建规模较大的常备军,不因军事目的负债,不以武力干涉他国的宪制和政权。康德希望借助于同侪压力而非法律来约束各国。

维也纳精神

就在永久和平倡议走向谢幕之时,法国爆发了大革命,拿破仑崛起,法国展现出一统欧洲的雄心。而拿破仑战争失败的过程中,欧陆强国和英国就开始规划设计新的和平方案。

拿破仑的战争在军事上取得了巨大成就,但在政治上时高度失败的,因为法国对于欧洲国家的征服违背了人们的意愿,未能建立起互信、互利和归属感,而且播撒的民主和共和精神,本身就不利于法国控制这些国家。

1814年3月,反法同盟签署了一项军事联盟条约,约定各国不能与拿破仑单独停战。该条约对于法国颇为宽厚,仅仅派驻一个支队象征性到巴黎,废黜了拿破仑的皇位但将厄尔巴岛保留为他的领地。在这之后,反法同盟重新敲定了欧洲大陆的政治边界,将欧洲的大量小国纳入协商之中,还建立起多个委员会来调解未来可能出现的国与国之间的利益纷争,这也意味着此前欧洲各国的知识分子对于永久和平计划的商议,对于大国政治家也构成了足够的吸引力。

这其中令人惊讶的是反法同盟中俄国沙皇亚历山大一世的表现。亚历山大一世表现得像个自由派的知识分子,甚至为了维系大国之间的均势、体谅而愿意在领土上让步。俄国沙皇亚历山大一世以及奥地利代表梅特涅希望构建起启蒙知识分子所勾画的那种跨国家联盟,甚至构建一个国家,现在的各国各自成为行省。

1815年3月到6月,拿破仑卷土重来,重新组建武装来对抗反法联盟。此举激怒了俄国、英国、普鲁士和奥地利。这些大国商定的新和约在1814年条约基础上进一步剥夺了法国的领土,而且法国还被要求支付巨额赔款.

反法同盟的大国意识到维系秩序需要以武力和强权为前提,而法国大革命、拿破仑崛起的前提在于放出了民主制这一“邪恶”(也就是政治合法性来源于代表制),所以因此建立起的大国合作,以防范和镇压民族革命、民主革命甚至民主改革运动为目标。

维也纳和约筹建的神圣同盟,开创出一种新传统,大国组成权力最大的理事会,而同盟的外围活动会邀请小国参加,尽可能通过理事会协商的方式来排除。神圣同盟在和平时期定期开会来磋商问题,哪怕几个大国之间很快就又涌现出新的矛盾。

书作者指出,梅特涅并非史学家描绘的那样一味依附旧制度的保守派,也不是不假思索就支持均势的人。梅特涅是现实主义者,他讨厌法国大革命,主要是因为这带来了暴力和混乱,对于革命的目标则无异议。也正因为其积极斡旋,因而战败者法国在很短时间后就被拉入神圣同盟。

神圣同盟畏惧革命,乃至一刀切地拒斥政治代表制,俄国、奥地利和普鲁士为了争取其定义的和平和秩序,不惜长期在本国以及所能影响的小国、仆从国进行强权镇压。

无论如何,神圣同盟创造出无数的先例,为后来的国际联盟和联合国建立大国磋商创建了基础。

神圣同盟秩序的崩塌,就在于拿破仑战争放出来的民族主义思想和民主、共和精神,逐渐使得几大帝国国内,以及小国、仆从国国内都在不断引发潮流。而大国利益矛盾的增加,终将到了无法调解的地步。克里米亚战争暴露出既有同盟秩序的不可靠之处,更显露出欧洲联合在当时尚不具备最基本的基础。

书作者指出,反思维也纳精神,检视神圣同盟,就要看到当初构建这一秩序、同盟时所考虑到的包容精神,被机械执行为干涉欧洲各国内政的幌子。而且各国对于政治代表制的恐惧,使得维也纳精神天然地站立在民众的对立面。

凡尔赛精神

第一次世界大战本质上是帝国主义战争,哪怕是大国中最为孱弱的奥匈帝国,也没有估量到战争的可怕性,以及全面开战的性质、规模和范围。

也正是因为如此,战胜国中除了美国,在严酷的战争中受创太大,以至于拒绝像18世纪初的乌得勒支和会,或1814年巴黎和谈那样友好地对待战败国,而是非常冷酷而残暴地清算战败国。德意志帝国已成历史名词,德国被空前削弱。同样的待遇也落到了原有的奥匈帝国头上,不仅奥地利自此成为了一个名副其实的欧洲小国,而且就连匈牙利过去所抱有的大片领土也被掠夺殆尽。

在这样的条约基础上,协约国开始构想和平,就已经是在运作一个难以想象的目标。

《凡尔赛和约》发起建立国际联盟,还启动裁军议题。和平思想的提出者美国总统威尔逊,未能说服美国国会接受和约,因而美国没有加入国联。而战败者德国是在几年后才加入。许多体现了积极意味的运作思路,都因为或英国或法国或意大利的反对,而未能涵盖其中。

国际联盟的设计机制存在巨大缺陷,也就是国际大会的投票不具备约束力,议定书需要得到每个成员国的批准。这种机制设定为日后意大利、日本在发起侵略后,又悍然退出国联埋下了引子。

当然,也不是说国联机制一无是处。国际运作下出台的止战协定,不允许大国以武力等方式改变政治边界。而1925年签署的《禁止在战争中使用窒息性、毒性或其他气体和细菌作战方法的议定书》,即《日内瓦议定书》,在此后得到了比较好的贯彻——1935年意大利入侵埃塞俄比亚期间,日本侵华期间,以及美国发动越南战争后都使用过化学和细菌武器,但当事方显然对于违反《日内瓦议定书》的行为后果心知肚明,尽可能掩盖。

20世纪20年代,欧洲大国通过国联机制,也再次探讨过建立欧洲同盟。虽然这种合作和同盟的行动很快在20世纪20年代末就停止了,但相当多的讨论成果在20世纪40年代中期开始被用于联合国的筹建。

可以说,联合国是对国际联盟的自然延续。但如书作者所指出的那样,这也继承了国际联盟的缺陷,比如无力遏制大国破坏联盟约定精神、和平承诺的侵略以及其他类型的战争行为。联合国甚至给五大国赋予了一票否决的特殊权限,但如书作者所说,这显然是为了增强联合国的执行效率,也就是说,如果所有成员国都有一样的权限,而不是让大国有着超越普通权限的特殊权限,联合国的议程也将陷入瘫痪。

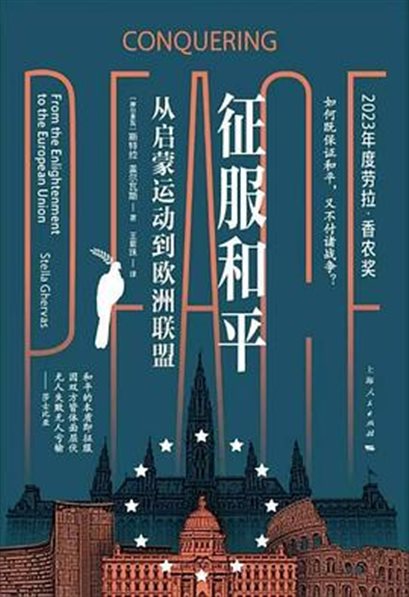

书名:《征服和平:从启蒙运动到欧洲联盟》

作者:(摩尔多瓦)斯特拉·盖尔瓦斯

译者:王紫珠

出版社:上海人民出版社

出版日期:2025年8月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号