应县木塔是中国古建筑的奇迹,引无数建筑史学家竞折腰。1933年梁思成先生和莫宗江先生调查应县木塔,1935年梁先生完成了《山西应县佛宫寺辽释迦塔》调查报告,成为系统调查研究应县木塔的开山之作。中国营造学社运用“二重证据法”来研究木塔创建与增修维护的历史;运用建筑学“测绘”方法记录和分析木塔的建筑现象,探索木塔的构造特点和建筑艺术;运用“建筑类型学”方法来进行个案分析比较,特别是与《营造法式》诸制度对照,来构建中国古代建筑制度史;营造学社的研究为后来者开辟了方向,提供了基本研究方法。

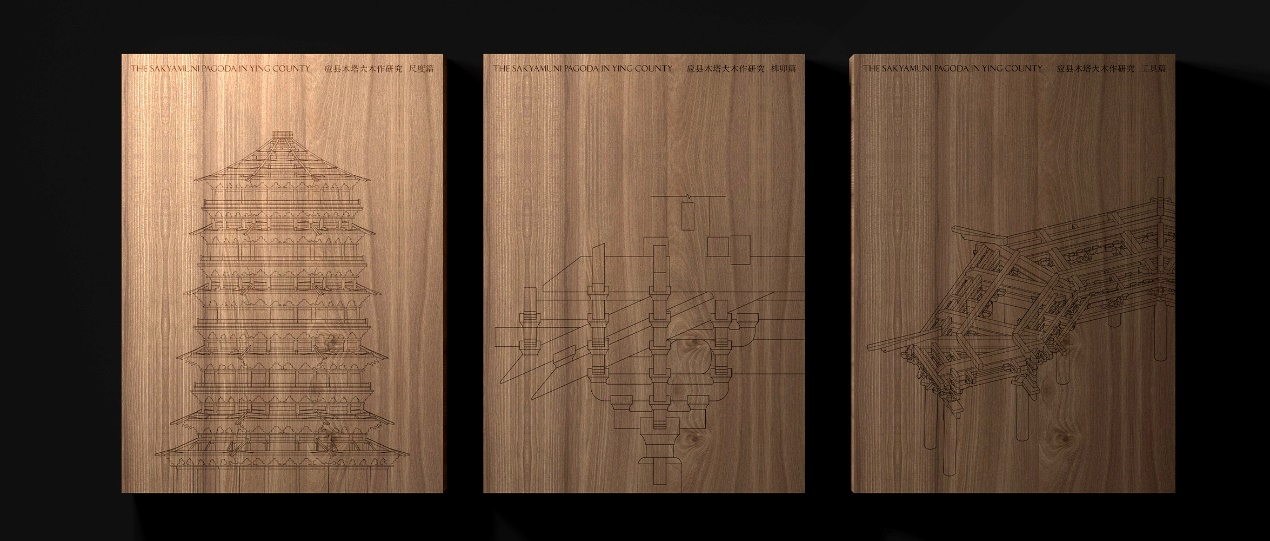

由乔云飞和刘畅两位先生主编的《应县木塔大木作研究》丛书以大木结构复原研究为主题,包括《尺度篇》《工具篇》和《榫卯篇》三大版块。品读之后,深深感到作者群对“营造学社”学术精神与学术路线的继承与坚守。同时也为丛书处处焕发着的新的思考、熟练地应用新科技手段从而得出的全新的成果,受到感动和启发。确切地说,丛书是一部重大课题的结题报告。

《应县木塔大木作研究》丛书

“尺度篇”(5册)丨“榫卯篇”(3册)丨“工具篇”(1册)

主编|乔云飞 刘畅

“尺度篇”作者|李泽辉 赵寿堂 侯欣江

“榫卯篇”作者|王昂 赵寿堂 张祖月

“尺度篇”作者|姜铮 赵波 郑虹玉

出版时间丨2024年12月

三晋出版社

《尺度篇》回顾了应县木塔曾经进行过的几次系统测绘,由于目标的差异可以分成两类。营造学社的测绘目标是探索辽代建筑,对应县木塔的自然状态进行的测量。系统地度量和记录木塔各层平面、斗栱、构件和大木构造的形制和尺寸,内业时将草图、尺寸和照片进行标准化整理后绘制图纸。通常将这种工作称为“法式测绘”。1991年由北京建筑工程学院王贵祥先生主持的测绘,是按国家文物局的要求,作为保护工程的前期准备工作而进行的。除了法式测绘的一般要求外,还特别要求把木塔的残损状态记录和绘制出来。在当时全国文物建筑保护工程中对建筑残损多用“图说”来表达,因此这套图成为应县木塔第一套表达“病态”的“现状测绘”图。测绘使用了经纬仪、水平仪和部分近景摄影技术,主要数据还是靠“徒手测量”。《尺度篇》作者提到,在进行木塔屋面复原时发现,“其测值应是迄今为止最为系统、有效的高程数据”,说明这次测绘的精度水平是很高的,成为如今研究木塔重要参照。

本课题以搭建一个“基于复原尺度的应县木塔数字模型”为目标。由于现代信息技术的加持,使传统“测绘”转换为全面、系统的“数据采集”。课题要求数据是“较为全面、可追溯、可讨论”的。较为全面,就是既要涵盖数字模型需要的各个层面,也需要满足每个层面的系统性。如《尺度篇》4—6章各表,应用的就是筛选后的数据,表现出全面和系统的特质。数据采集还包括斗栱内部的隐蔽构造,应用X射线影像成像技术对木塔五层外槽铺作部分内部榫卯进行拍摄。虽然还带有试验性质,但基本达到预设目标,需要时可扩大采集范围。《工具篇》采集了构件的加工痕迹,这是一个较为新颖、独立的研究方向。可追溯,就是准确记录了取得数据的位置和方式。如何布站,如何读取,都经过反覆衡量,使数据可以得到验证。可讨论,就是数据要足够丰富,要采集到每一朵斗栱,每一个构件。三维激光扫描等新技术使得数据的空间位置关系更为准确,而手工度量更加适用于记录构件的具体尺寸。多种技术的组合运用提高了数据的可靠性,尽可能避免了残损构件尺寸对数据判断的干扰。通过采集,搭建了应县木塔基于三维激光扫描点云的数据库,使“海量”数据的储存与管理成为现实。

丛书的主要研究工作都通过数据解读展开。《尺度篇》完成了对应县木塔大木结构尺度的复原研究。《榫卯篇》把极其复杂而且精巧的大木结构尺度复原结果用图画表达出来。《工具篇》解读柱、梁栿、栱等各类构件上采集到的加工痕迹,实现木塔木构件加工工艺的复原,并期待对完善我国古代木作工艺史和工具史做出贡献。 数据解读过程十分精彩。大体分为三个层次:

第一层次是数据整理。用排除法,进行现场数据的去伪存真。第一步,依据木塔历史研究的结果,剔除那些形制与尺度上特异的构件,它们的数据不参加统计。第二步,根据木塔足材构件的位置,统计受力后竖向压缩变形的数据,确定了木塔五层明层补间铺作(非头跳华栱)材广值,最贴近用材原始设计。 然后延续前辈学者及既往研究多采用的“以尺度设计的简明、整明为总原则”的思路,用统计测量数据平均值的方法,推算出应县木塔使用的营造尺长,相当于当代公制的306mm。同时得出以下设定:全塔用材统一设计,足材广1.2尺,单材广0.84尺,栔广0.36尺。材厚有4.8寸、5.4寸和6寸三种尺寸,依结构和位置需要选择使用。所用“材之分°”值为0.6寸。这个设定,继承了营造学社关于“辽代大木亦以材为标准单位”的判断。而且作者大胆续之,辽代工匠可能在材分制与尺度量之间建立了平滑的换算体系。

第二个层次,作者换位成辽代大木的设计者,按照地盘、侧样和铺作的营建次序,进行大木设计的尺度复原研究。作者从数据分析发现,木塔的八角形平面,大木设计是用严格的正八边形,而有的佛坛是八棱形。从木结构的构造约束关系,确定外槽面阔、内槽面阔和廊深是各层平面设计的基本尺度,且以外槽面阔优先。作者把木塔分为九个相叠的构造层,考察各层立柱的侧脚、各层间柱头与柱脚的构造关系,发现了各层面阔,从一至四层递缩1.2尺、第四至五层缩小1.6尺的规律。而且在构造上,递缩是由明层立柱侧脚与平坐柱脚较下层柱头缩进的叠加形成。侧样的尺度复原也是沿用分解构造层的思路,特别注意了避免压缩变形的积累,采取了单独或分组测量构件,然后相加取得高程复原数据的方法。研究发现,全塔柱径采取了32分°、30分°和28分°三种尺寸。各层塔檐的高度和坡度与斗栱的设计相关,因而并不一致。塔顶屋架设计引用了“营测”和“北测”的数据,最后得出:塔的木构部分+台基设计总高180尺,塔刹高37.5尺(用北测数据)。现在的木塔已经从设计高度压缩了0.74米。木塔的立面构图效果,也由构造形成,更为可信。

第三个层次,铺作层复原。这是木塔设计最具特色、也最复杂的部分。在梁先生的报告中也是占了最大篇幅。丛书描述了每个构造层中每一类斗栱及其每类构件的构造与形制,提炼出具有设计意义的出跳跳长、栱长等复原数据。由《榫卯篇》提供最详尽和直观的透视图。作者作尺度复原绝不是仅仅依靠数据的计算,而是基于对斗栱构造的深刻理解。比如对二层明层外槽柱头铺作两条下昂出跳尺寸的复原,就是极有趣的例子。

梁先生在佛宫寺释迦塔报告里,提到1935年应县士绅擅将原塔身明层装有斜戗的墙壁拆除改为格子门。他批评此举“可谓木塔八百余年以来最大的厄运”,预见到“对于塔的保固方面尤有莫大的影响”,希望“在最近的将来,必须恢复原状,否则适足以促短塔的寿命而已”。可惜梁先生的愿望未能实现,如今应县木塔二、三层局部倾斜、部分构件位移或压溃失效日趋严重。国家文物局和山西省政府近年组织专家持续开展了维修木塔的技术研究。东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会《北京文件》指出:“现代保护理论可以被视为涵盖决策过程的方法论,这一决策过程从认知遗产资源的重要性和价值的开始,并构成采取相应保护处理的依据”。《应县木塔大木作研究》在此刻出版,系统全面地展示了木塔所蕴含的人文价值,以设计原值搭建的木塔数字模型适足以为保护决策提供重要的建筑学支持。同时丛书也展示了通过信息采集和管理建立的三维点云数据库的强大,完全可能通过功能的“加载”,让它为应县木塔的实时监测、稳定性评估等当下急务服务。《应县木塔大木作研究》作者群,完全有能力将研究领域拓展至木塔的保护,做出新的贡献。

(供稿:张丽霞 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号