“逝者如斯夫,不舍昼夜”,孔子在河边发出的这句感慨,其实可以从多个角度进行解读。消逝的是流水,也可以是时光,是世间万物的生命,是人的风华,所以,仅仅这样一句,就驱动千百年来一代又一代仁人志士在品味山水的同时,对生命、使命、自然等宏大命题生发感触。

自然,如果从进取的角度,“逝者如斯夫,不舍昼夜”也可以被理解为学业研习,正道之行,个人修行的不绝不断。

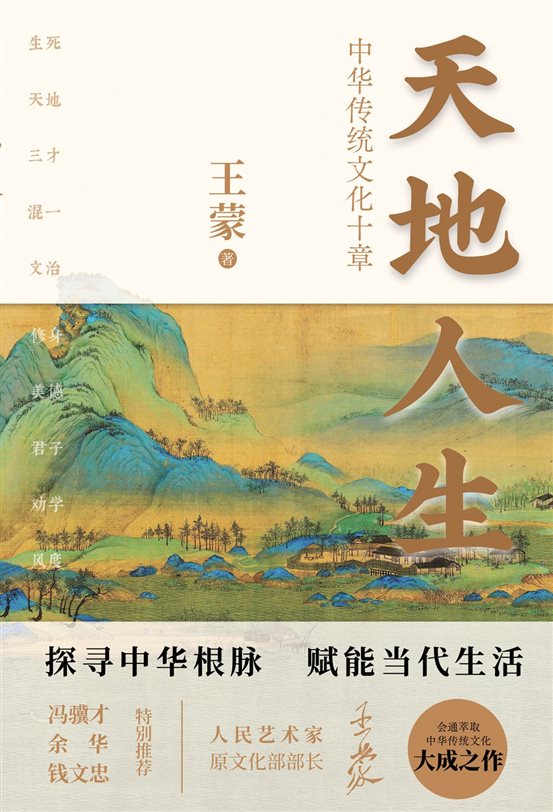

著名作家、中国作协名誉主席、原文化部部长王蒙在新作《天地人生:中华传统文化十章》书中从孔子的“逝者如斯夫,不舍昼夜”说开,指出我们还可以将之理解为,流逝的时光、万物、生命,是历史也是痕迹,长久而来,还将了无痕迹,这就揭示出有关生命、有关宇宙的一个哲学观念,那就是有与无之间并非决然对立,有可以产生无,还可以归于无;无可以产生有,并和谐归一。

《道德经》里说,“万物生于有,有生于无”,这是老子代表的中华辩证法的伟大认知、伟大哲学命题。有生于无,又将过于无,所以从来就不存在永生,人生来,无论寿元多久,都将归于消逝,就像流水一样,将远去,痕迹终将消褪。

所以,亲人离世,挚爱友朋逝去,我们必然迎来“人间的最悲最痛最绝望”,却也无可奈何。“亲戚或余悲,他人亦已歌,死去何所道,托体同山阿。”陶渊明的这首诗,鲁迅曾借用来表达对追寻民主自由的刘和珍,其光辉事迹也将湮灭的痛惜。但终归而言,哪怕知道有归于无,也将知难而进,前仆后继,“要给自己吹起冲锋号”,敲起战鼓,慨然而行。

所以,孔子还说,三十而立,四十而不惑,五十知天命,六十耳顺,七十随心所欲不逾矩。生命不息,奋斗不止,这才是对年华最好的态度。王蒙说,“活就要好好地活,既然生而为人,就不能躲避人生,躲避生死。不是卑贱地、痛苦地活,也不希望一代代总是贫穷地、艰难地、九死一生地、痛苦地活”。

同样也正因为有归于无,所以一个人在自己的人生遇到重大的考验时,如果要拱卫内心的终极价值,也将不惜壮烈与伟大。明代的于谦有诗云,“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”。革命战争时代,一代又一代平凡而勇敢的英雄正是为了人民,为了国家,为了大义理想而慷慨赴死。共和国建设时代,也有许许多多出于平凡的人民英雄,为了挽救人民群众生命安全奔波,不惜逆行,奏响了新时代的“正气歌”。

王蒙在《天地人生:中华传统文化十章》书中,将儒家、道家等中华传统文化,与人民共和国的价值命题相融合,探讨了发挥传统文化尤其是其思想价值在新时代的应用价值。

当然,纵论天地人生,绝大多数情况下,我们似乎并不会触碰到生死这样的大命题,平凡繁琐的事务,日复一日不断再现的日程,很可能会消磨自矜为豪杰英雄的我们的锐气、豪气与韧性。其实,这种情况下要滋养自己的锐气、豪气和韧性,就离不开文化的力量。正如王蒙所说,“文化抑制了减少了人生的难免的另一面:贪婪、粗野、肮脏、邋遢、自私、误解、乖戾、悲观、绝望,增益了人的自律、克己、文明、礼貌、冷静、沉稳、定力”。文化还可以赋予人形而上的终极追求,“长远了、创造了、深化了、升华了、照耀了、保持了也保鲜了人一生的体验和满足,记忆和感动”。

由此,人就可以真正意义上获知,并迈向范仲淹所说的,“不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,达到孟子所说的“穷不失义,达不离道”。

书名:《天地人生:中华传统文化十章》

作者:王蒙

出版社:江苏人民出版社

出版日期:2022年10月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号