《大不敬的年代:近代中国新笑史》这本书其实描述的是清末以及民国时代,中国文化领域出现的罕见的混乱时期,泥沙俱下、鱼龙混杂,一方面文学艺术各种形式加速融合,内容范围也在极力地扩充,但另一方面因为(清政府及民国政府)权威的消解,因而客观上造成了百无禁忌,各种低俗、媚俗、恶俗乃至诉诸于各式感官刺激的文化娱乐方式层出不穷。

当然,需要指出的是,很多情况下,民间文化娱乐的群众性与艺术性,与低俗、媚俗、恶俗的关联十分紧密。正如书中所指出的那样,当时的文人和艺术家讽刺性描绘清廷以及民国各派的擅权者、滥权者,对新旧文化保持一视同仁的揶揄——这其中就不乏思想的火花,极具原生性的艺术创造。

清末和民国时代的民间文化娱乐,尤其是发掘“乐”,引人一笑为主旨,这有着比较特殊的时代背景。

越是苦难,越遭遇不堪,越是在狼狈的遭际中苟活,民间艺人往往越有斗志去塑造喜剧性的表演形式,竭力逗人一笑。这其实并不仅仅是清末民国时期的现象,放在其他时代也同样成立。

制造欢乐的人往往并没有感到欢乐。又或者说,正是因为没有欢乐,也没有生存生活的有利条件,而这种现象非常广泛(喜剧的观众也生活在苦难之中,缺乏自然生发欢乐的基础),以至于制造欢乐,就行同于营销稀缺产品,可以通过逗笑他人最终得以果腹。

“一个百无禁忌的时代,愉快地瓦解着既有礼俗”。民间文化娱乐,抑或是新文化运动,谁对于松动几千年以来的传统礼俗、秩序、道德起到的作用更大,这很难下一个确切的结论。但必须指出的是,民间文化娱乐哪怕在传统礼俗、秩序和道德森严,控制力很强的时代,也在帝国的无数个角落悄然消散着权威。不能理解这一点,不能应用这一点,就使得很多年轻的革命知识分子无法做到高效动员群众。

文化娱乐艺术通常都是首先起源于民间,继而登堂入室,发展为高雅的趣味,并设立了很多专门的程式来予以区分。并且这种整合、雅化必然意味着“失笑”。清末面临的社会情况是,旧有的文化娱乐艺术在雅化后,甚至不能有效服务于大众观众,而是局限为士大夫趣味。

所以这种情况下,发展出来的滑稽美学的具体形式,必然与文人雅致构成刻意的对立——虽然,流行于市井的文化娱乐艺术,其实多半也由文人群体创作。这些创作者、表演者会根据市场需要,加入更多的旨在让人发笑的形式,包括但不限于嬉闹、嘲弄、轻薄、胡话、荒谬以及其他表达幽默的方式。

《大不敬的年代:近代中国新笑史》这本书分章讨论了清末民国时期,在北京、天津、上海等地兴起并相当程度上影响了一代中国人文化心理的喜剧潮流,如笑话、游戏、笑骂、滑稽、幽默。首先来看当时的“笑话”,,如书中所说,这种形式其实承继了古代的笑话传统,但更加通俗化,从过去流行的行文妙语、双关语笑话、故事,发展为真正意义上以平民为角色的趣味轶事。

事实证明,清末民国时期,民众对于笑话的接纳程度远远超过了对其他喜剧形式、元素的接纳。这种接纳甚至延续到了后来,如果你观察21世纪初崛起的民间相声艺人郭德纲和于谦,就会发现,他们的许多表达方式、典型作品,其实都在于接续了民国时期民间艺人讲故事、说笑话(然后将之串联起来)。郭于相声中经常出现的“伦理梗”笑话(比如于谦父亲、于谦媳妇为主角的某类笑话故事),其实也都可以在民国时期各式情境笑话、咸湿幽默、成人笑话等找到部分类似的原形。

如《大不敬的年代:近代中国新笑史》书中所说,推广和反对笑话的人,都一样关注笑的社会层面问题,比如戏谑清廷的笑话,可以潜移默化地增加人们对于帝制的恶感,或者说消解崇敬。但说实话,哪怕是戏谑清廷的笑话,对于绝大多数人也不过是个故事而已。

书中在谈到近代讽刺文化艺术的代表性人物徐卓呆时,就指出其善于架构恶作剧。这其实成为了20世纪70-90年代香港喜剧电影的先驱,正是从徐卓呆开始,到许冠文、许冠杰、洪金宝,再到周星驰,都热衷于在剧情架构中反复灌输黑色幽默的特质,主人公也都习惯于自我陶醉。

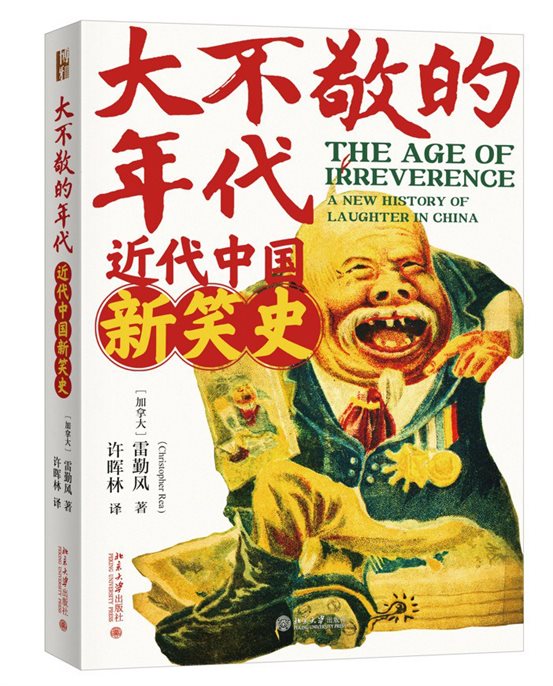

书名:《大不敬的年代:近代中国新笑史》

作者:(加)雷勤风

译者:许晖林

出版社:北京大学出版社

出版日期:2023年12月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号