身份独立、具有多年职业经验的鉴定师,服务私人客户、遗产管理人、遗嘱执行人、司法机关、保险公司、艺术品拍卖行。他们、她们一般是某个领域的行家,比如古画、版画、家具、瓷器、银器等,接受委托并获取报酬。

艺术品流通领域,还活跃着大量的专家。专家的身份也被要求独立而公正,以其扎实、专业的理论知识对艺术品的真伪进行评鉴。

无论是鉴定师还是专家,对于艺术品进行鉴定,尤其是涉及到要出具鉴定报告、给出鉴定结论的情况下,需要对艺术作品在假定的历史背景下进行风格分析和图案分析。如果可行,还要对艺术品来历进行追溯研究,利用各种来源证据来验证作品的出处,“作品目录、展览目录、专业图书、藏品和画廊清单、发票、合同和新建,以及图书馆、博物馆、艺术家遗产和档案馆的其他历史文件等”。还有,就是对艺术品进行物质检验,包括其使用的材料和采用的技术进行检查。

专家意见在艺术品评鉴中所起到的关键作用,使得其评价事实上具有很高的经济价值——如果将赝品认定为原作,或者将原作认定为赝品,都会造成严重的经济损失。将赝品视为原作,还被收录进入了艺术家作品目录,这可能引发灾难性后果:首先,这可能导致赝品的艺术风格被不恰当地加入到艺术家的创作风格中,给艺术史研究带来困惑;其次,导致公共博物馆或私人收藏者面临严重财务损失以及名誉受损;第三,赝品成功浑水摸鱼后,造假机构往往会继续炮制相似的作品,直至被彻底识破,从而使得艺术家及其原作面临持续的名誉损失。

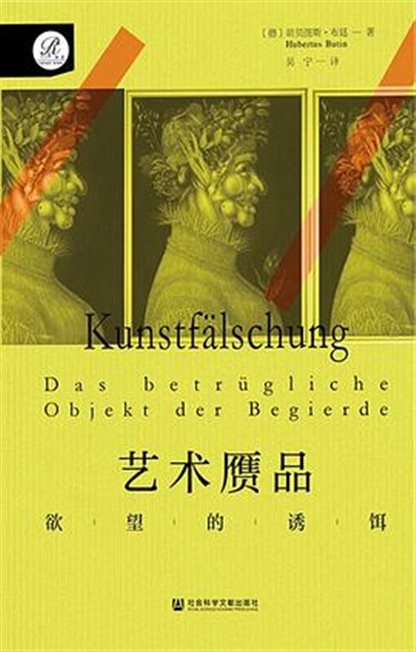

德国艺术史学家、策展人、鉴定专家胡贝图斯·布廷在其所著的《艺术赝品:欲望的诱饵》一书中谈到,在艺术品的真伪问题上,专家和鉴定师当然不可能提供绝对的确定性——每一次鉴定其实都是概率判断,是主观意见形成过程的结果,带有相当的不确定性。

应该说,专家和鉴定师中的许多人其实会恪守职业道德,尽量避免鉴定错误,这不仅是为了捍卫自己的职业声誉,而且也将因此避免法律和赔偿风险。

但是,如前述,专家意见的绝对重要性,使得违背职业道德甚至与造假者勾结来诱骗买家、收藏机构,经由利益权衡后成为一些人认定的划算交易。也就是说,虽然鉴定意见出错代价很大,但如果造假者给的足够多,或者说专家、鉴定师主动策划、卷入的类似欺诈事件中利益分配额足够惊人,就足以驱动有些人恬不知耻地为之。

当然,也有另一种情况。那就是专家、鉴定师并未勾结造假并从中牟取额外利益,而是遭人哄骗,而且自己在鉴定赝品时过于主观、鲁莽,并没有严格依照艺术品鉴定的材料、技术、美学风格等基本要求进行严谨核对。如书作者所说,一些造假者的造假水平不一,而专家和鉴定师如果过于固执和轻率,就可能导致巨大错误的出现。

《艺术赝品:欲望的诱饵》书中讨论了艺术史上以及近年来国际范围内艺术品交易中都出现的典型的专家鉴定意见出错,从而导致赝品被当成原作进入市场的案例。

这本书全景式扫描了艺术赝品猖獗的行业和社会成因,除了前述专家原因,还包括其他几项重要因素:

首先,而今的艺术繁荣,已经不仅仅限于顶级艺术家、知名艺术品的市场价值,而且古代艺术、近代艺术、当代艺术已经广泛渗透到各种商业、文化、社会领域,商业、演艺名人纷纷成为艺术品买家,而各路企业则通过购买艺术家授权、开发艺术品周边的方式来增强商品的文化艺术气息。这些也意味着艺术品本身,哪怕是“出身”存疑的艺术品会在商业和大众中获得很高的关注度。

其次,全球范围内,贫富差距分化加剧,富裕阶层越来越热衷于通过收藏艺术品来提高品位,赢得更高的社会评价,并兼顾财产保值。为了获取这些新晋收藏家的关注,艺术品拍卖行、收藏机构、艺术媒体、艺术家自身都学会讲一些稀奇古怪的故事,造假者遵循这种套路,也更加容易实施骗局。

第三,投机机构将艺术品视为有利可图的金融产品,尤其是很多当下还并不出名的艺术家或小众艺术作品,如果经由包装炒作,则可以换获高额回报。这种心理促使投机机构有时大大降低了对艺术品尤其是出路不正的艺术品的审查。

公共媒体不恰当地为艺术造假者宣扬奇谈怪论甚至造假无罪、无措的观点,提供了空间和助力,甚至还出现了一些媒体将已经被法庭定罪的造假者,包装为艺术创新者的奇葩操作。

书名:《艺术赝品:欲望的诱饵》

作者:(德)胡贝图斯·布廷

译者:吴宁

出版社:社会科学文献出版社

出版日期:2025年5月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号