穿衣自由,这似乎是不言自喻的一种权利状态。

虽然如此,这其中不可避免要掺入社会心理甚至政治权力与个人选择之间富有矛盾张力的博弈。

饶是欧洲和北美,从外科医生到交通协管员,再到其他很多职业的人们,都被要求上班期间需要穿着制服。

制服既是一种身份标签,还代表着对于所从事职业以及雇主、行业的忠诚。用现在流行的话来说,这似乎也可以理解为一种“服从性测试”。

但问题又不是那么简单粗暴。比如作为制服的校服,既有强调服从、一致性、抑制个性的一面,但又强制性灌输了平等主义,统一的校服就显现不出学生家境的差异。

当然,在美国和欧洲,校服也经常遇到强调个人自由的个体所发起的挑战。越战期间,美国就有高中学生佩戴黑色臂章上课,抗议美国出兵越南,并造就残酷杀戮。校方采取干预,而学生家长在权利组织的支持下发起诉讼,最终得到美国最高法院的支持。

理论上讲,学生高中毕业后,除了少数军事院校,否则哪怕上大学期间也没有校服,一些院校里就会出现着装非常随便的学生。但这很可能是很多人一生中最后一个能如此随意穿着的阶段。

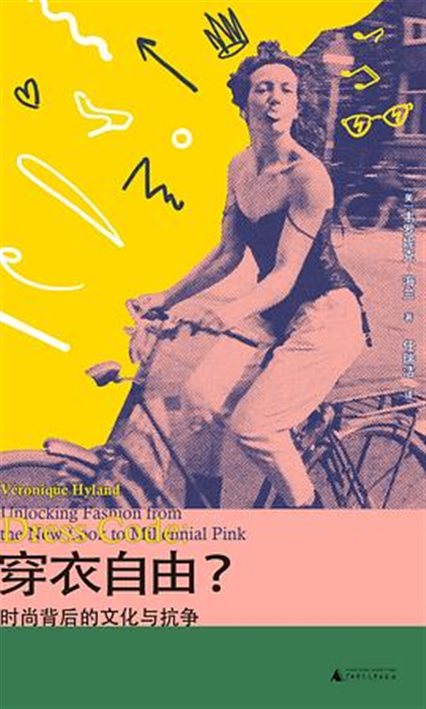

美国作家、《ELLE》杂志美国版时尚专题总监韦罗妮克·海兰在其所著的《穿衣自由?:时尚背后的文化与抗争》一书中谈到,一旦步入职场,人们就不得不面对各种形式的制服。

有些制服是因为功能性需求,比如机械工、电工等从事特定操作工作的工种,穿着制服其实是保护性的。也有些制服是限制工作场合的身份,掩盖个人特质,使得一个个打工人呈现为工作角色,而非一个个鲜活的个体。

这是资本主义工作体系对于个体的无形驯化,代表着你是公司的一分子,你有责任承担着消费者的怒火,你必须“遮住文身,不谈宗教和政治,尽量对私生活抱持缄默”,你必须依照公司章程行事,在公司付钱买断你的工作时间中,你甚至必须压抑你的个人需求,包括上厕所的需求。近年来不断曝出一些制造业工厂甚至通过科技设备或人为盯梢来限制如厕时间,避免老板付钱购买的工时,被劳动者浪费掉了。

美国小说家艾莉森·卢里就说过,“制服就好比一个信号,告诉我们不应该或不需要将某人当成一个完整的个体看待,而对方也不应该或不需要把我们视为人”。

所以,在职场环境下,西装虽然并不是各家公司约定的制服,却成了商业领域内被默认的制服,虽然随着互联网科技企业的崛起,一些公司的着装规范发生了松动,允许穿着POLO衫等休闲服饰上班,但人们的着装仍不可避免趋同化,人们通常不敢轻易越雷池一步。

某些企业家通过改变穿着,显露穿衣自由来彰显个性,或者标榜对于创意、创新的鼓励。但诸如马克·扎克伯格穿着的T恤,是普通员工根本买不起的意大利定制货。硅谷、华尔街的大佬们有穿衣自由,如果他们手下的马仔、下属也误认为这是自己可以享有的自由,职业生涯必然只能岌岌可危。

如书作者所说,新冠疫情期间,很多公司被迫允许远程办公,而这期间虽然仍然通过远程连通的摄像头,迫使摄像头前的上班族尽可能完善工装穿着,但在摄像头视线范围外,打工者的裤装、鞋子就往往非常随意。当然,也有人因为这种穿着随意,而超出了公司监控能力的现象而感到忧心忡忡。

值得注意的是,女性的职业装标准往往要比男性的严格,尤其是女性从业人员集中的行业尤为明显。航空公司的制服就是典型例子,哪怕欧洲和北美的健康机构指出空姐制服因为裙装、上衣过短导致膝盖和前臂经常暴露在冷风下,过高的高跟鞋更是使得跟腱等部位受损,但各家航空公司往往对此置若罔闻。“在这些事件中,制服所象征的忠诚显然被置于员工的健康与安全之上”。

不仅如此,航空公司以及其他所谓展示形象为先的企业,还在制服标准外设定了更为严苛的身体检查、衡量标准,确保女性从业人员必须满足双腿纤细但又足够强健、体重轻盈、腰围够细等标准。

更具讽刺意味的是,虽然人们非常排斥工作场合的制服,但是回归闲暇后,很多人又不约而同为自己套上了休闲款的制服,比如条纹衬衫、深色高领毛衣、短裙,以匹配自己居住社区的文化规训。

书名:《穿衣自由?:时尚背后的文化与抗争》

作者:(美)韦罗妮克·海兰

译者:任瑞洁

出版社:广西师范大学出版社

出版日期:2025年5月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号