中国出版传媒商报讯 “有我所不乐意的在天堂里,我不愿去;有我所不乐意的在地狱里,我不愿去;有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里,我不愿去……”6月29日晚风雨大作,鲁迅书店里黄乔生在朗诵鲁迅的散文诗《影的告别》。这是一场由北京鲁迅博物馆原常务副馆长、中国鲁迅研究会常务副会长黄乔生,北京大学中文系教授高远东,中国人民大学文学院教授张洁宇,商务印书馆副总编辑郑勇,共同策划组织的“以诗会 ——《鲁迅诗传》讲读”活动。

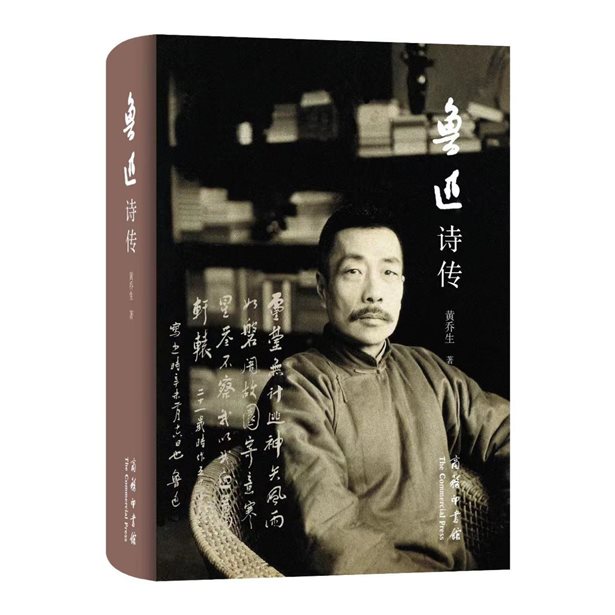

《鲁迅诗传》积黄乔生多年研究所得,以鲁迅诗作串联起其生平、交游与创作,是一部独树一帜的鲁迅传记和诗歌研究著作。它呈现出深广的历史语境下鲁迅的生命历程、文学成就和精神气质,出版之后广获好评,并登上“中国好书”月榜等多个重要榜单。

鲁迅博物馆内的鲁迅旧居——宫门口西三条21号——正是鲁迅创作《野草》的地方。在鲁迅的诗歌创作中,黄乔生特别推崇《野草》,他认为散文诗集《野草》正是连接鲁迅前期和后期人生、沟通其新诗和旧体诗的枢纽。《野草》的风格光影闪烁,玄妙空灵,想象充沛,意象奇突。《野草》中多篇文章有对仗、对照或对立,如明与暗,形与影,火与冰,主人与奴才,生与死,友与仇,爱与不爱等。鲁迅在诗与散文的对立和融合中、在词句与现实的“对仗”中咀嚼回味,辗转于寂寞的暗夜里,孑身孤立,蕴蓄和喷发出巨大的创造力。《野草》中有对现实社会的描述,有对历史的反思,有爱情的迷恋、沉醉和迟疑,有对自我的深刻的反省,完成了一次精神的觉醒。这也是一次文体的创造,是散文的凝练,是诗的变形。《野草》蕴含着鲁迅的诗学和哲学。鲁迅走过生着野草的地面,徘徊于废弛的地狱边缘,进行墓中墓外的对话,度过人生中艰难的转折期。在苦乐交织、爱恨纠结中,鲁迅以薄薄一本《野草》,将散文升华为诗。

高远东说,《鲁迅诗传》是黄乔生学术研究和鲁博工作的集成性成果,把鲁迅的诗歌创作和鲁迅的传记写作进行对接,找到学术生长点,可谓构思巧妙、角度新颖。这本书由三个脉络合成,首先是在鲁迅整体的文学创作中重新提炼出诗歌创作的脉络来。其次,黄乔生长期担任鲁迅博物馆的常务副馆长,出版过《鲁迅年谱》等,对鲁迅的研究素材和史料极其熟悉,他重新梳理了鲁迅生平思想的脉络。第三,他策划过鲁迅生平陈列展等,用鲁迅的诗句概括他不同时期的重要主题,体察更加深刻,见解更加独到。三者合一,构成了《鲁迅诗传》集成式的写作特点。在鲁迅研究史上,像《鲁迅诗传》这样有纲有目,结构井然,叙事沛然,融合成一个整体,产生了一种质变,确属难得。

张洁宇是从30年代现代主义诗歌研究过渡到鲁迅的文学世界的,过渡的桥梁正是《野草》。她认为《鲁迅诗传》是一部别开生面的著作,它用诗的角度贯穿了鲁迅的一生,不仅重新理解了鲁迅,而且也重新认识了新诗史上的鲁迅,这是该书的重要突破。1924年前后,是鲁迅思想人生道路上一个特别重要的时期,同时也是他写作的一个自觉探索的时期。《野草》是鲁迅有意识的、自觉构思的独特文体,他当时发表在《语丝》上的第一篇标题就是《野草 一 秋夜》。散文诗,是在现代主义诗歌的意义上去定义诗的,它要求一种强大的张力。鲁迅用散文诗的形式把他内在的精神、内心的矛盾、复杂的思想呈现出来。波德莱尔也说过,散文诗看起来破碎、生硬,没有传统的节奏,没有旧诗的一团诗意的优雅,但实际上它产生的那种破裂、震惊的效果,恰恰应和了现代人常有的心理感受。

风雨之夕,在鲁迅故居共读鲁迅,共话鲁迅一生的诗,品味他诗意充盈的一生。在讲读活动环节,高远东朗读了鲁迅的《腊叶》,黄乔生朗读了鲁迅的《影的告别》、张洁宇朗读了穆旦的《五月》片段“是你们教会了我鲁迅的杂文”。《鲁迅诗传》以诗为舟,带我们溯游鲁迅的精神长河,重逢那个用诗性照亮黑暗的鲁迅。

责任编辑:张馨宇

复审:穆宏志

终审:马雪芬

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号