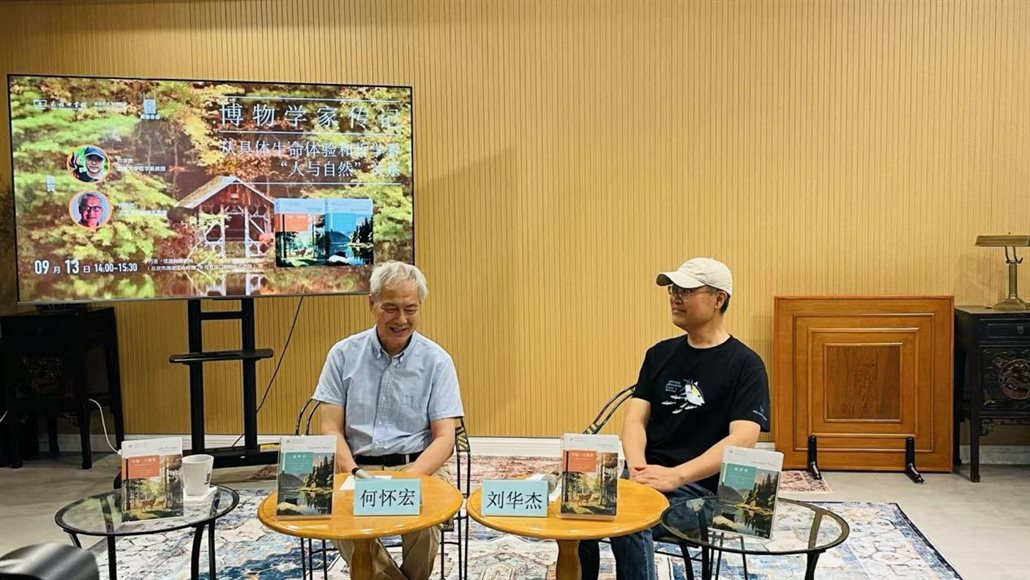

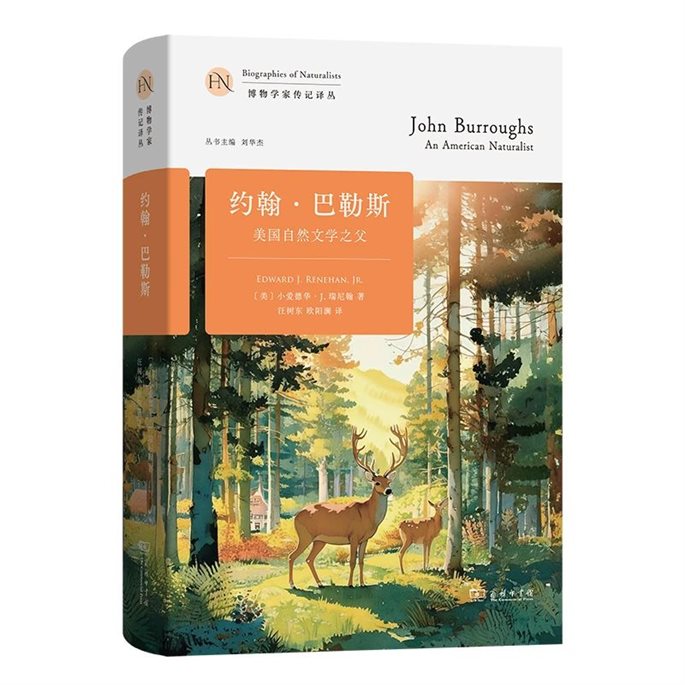

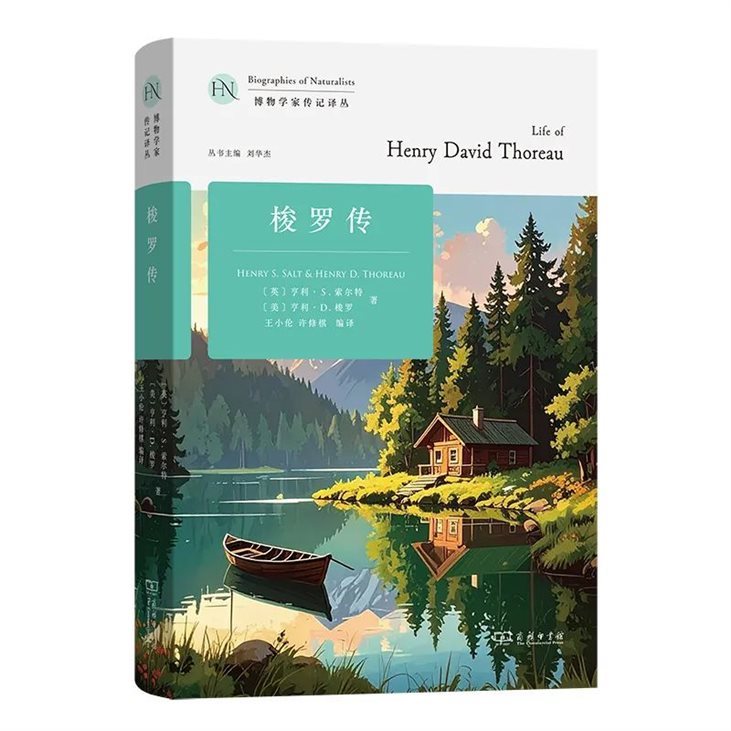

中国出版传媒商报讯 9月13日,在万圣・优盛阅读空间,北京大学哲学系两位教授为读者带来一场思想的盛宴。“博物学家传记译丛”主编、博物学家刘华杰与伦理学家何怀宏围绕新书《约翰·巴勒斯:美国自然文学之父》和《梭罗传》,以“人与自然”这一永恒命题为切入点,对博物学的定位、价值、生态伦理及未来文明走向等话题展开深入交流。

刘华杰首先介绍了出版“博物学家传记译丛”的初衷与意义。他指出,博物学虽处于边缘地位,“肤浅”,但综合性强、门槛低,且强调亲历性,注重个体感受与互动经验,是都市人了解自然的好入口。不仅如此,博物学在某种意义上具有深远的历史性和广泛的普及性,有助于弥补现代教育中缺失的自然体验维度,并为生态文明建设注入更多的个体情感。

他认为,人类应该向大自然学习,并以狮子的捕食习惯为例,指出大自然的“节制”与人类的浪费和贪婪形成对照。此外,在现代化进程飞速发展的今天,我们与自然之间隔了越来越多的“中介”,导致一种普遍的认知上的错误,似乎我们脱离了自然,不再需要自然。然而,即便约翰·巴勒斯等博物学家精彩的自然书写,也不能替代个体与自然的直接接触,博物学界亟需一种“马丁·路德式”的认知和信仰上的改革。

何怀宏结合自身研究和考察经历,指出博物学家传记能让人加深对梭罗、巴勒斯、利奥波德等博物学家的认知,翻译和出版这些作品,能让更多人了解博物学的魅力,重新建立与自然的联系。他提到,博物学不仅是对自然的观察与记录,更是一种生活态度和哲学思考。而就生态伦理而言,他认为有必要平衡人类中心与非人类中心视角,反对过度倡导非人类中心理念,而博物学的意义在于让人反省自身,学会从动物和大山的角度看问题,在动物保护、生态发展等实践层面获得“自然的平衡”。

两位教授一致认同,博物学看似无用,却与人类生存息息相关,它有助于弱化人类中心主义,让我们以更开放、多样的视角去看待个体的生存方式、人与自然的相处之道,以及文明的未来走向。 他们认为,读万卷书和行万里路应形成良好的正反馈,两者互为补充,缺一不可。针对何怀宏担忧的AI时代带来的毁灭性打击,刘华杰称“博物学智能”(NHI)或能提供应对方案。 在互动环节,现场读者踊跃提问,就如何走近博物学、当代博物学的兴盛、国内外博物学氛围的差异、人与自然的和谐相处以及人类文明的未来等诸多问题与两位教授展开热烈讨论。两位教授耐心解答,金句频出,赢得了阵阵掌声。一位从事中小学教育的读者表示:“今天在这里看到了很多年轻人,让我深受感动,也改变了对未来生态的悲观看法。”

此次活动不仅是一次对博物学家传记的解读,更是一次对人与自然关系的深刻反思,为传播博物学文化、推动生态文明的发展起到了积极的促进作用。相信未来会有更多的人受到启发,加入博物体验、思考自然和书写自然的行列中来。

责任编辑:张馨宇

复审:穆宏志

终审:马雪芬

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号