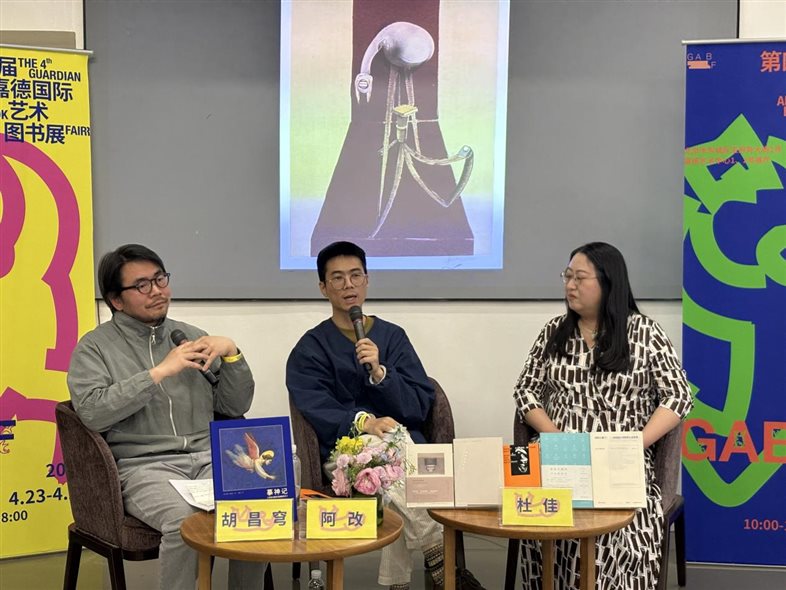

中国出版传媒商报讯 4月25日,商务印书馆《艺术的告白:培根谈画录》新书首发式在嘉德艺术中心二层举行。作为2025中国出版集团·商务印书馆读者开放日系列活动、第四届嘉德国际艺术图书展活动之一,本次活动由商务印书馆、嘉德艺术中心联合举办。主讲人画家胡昌穹、象外艺术主理人阿改,主持人中国作家网艺术频道编辑杜佳,与线上线下读者一起畅聊绘画、共读好书。

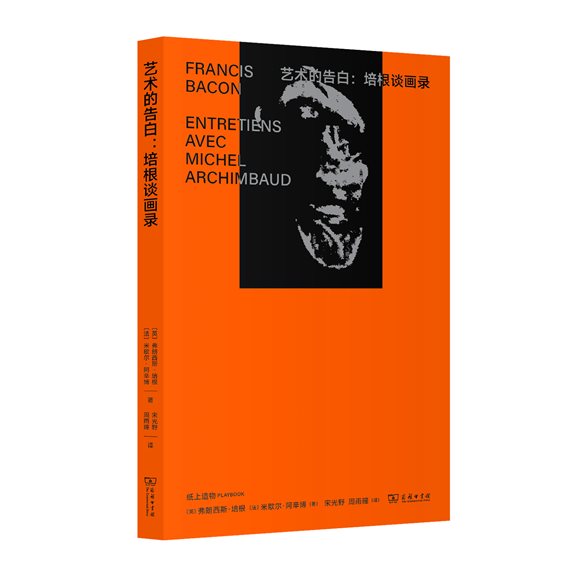

《艺术的告白》是20世纪最贵、最富有争议的画家,获得同时代最出色的哲学家、文学家、艺术评论家激赏的画家弗朗西斯•培根生前最后一次访谈。1991年,在法国巴黎培根的画室,法国艺术史学者米歇尔·阿辛博与培根从挂满墙上、散落地上的照片谈起。培根谈到自己的艺术理念与绘画实践,如三联画、肖像画等;其他画家对自己的影响,如梵高、毕加索、巴尔蒂斯、贾科梅蒂等。谈到摄影、电影、音乐、文学等艺术形式与绘画的关系;音乐家如瓦格纳、勋伯格,哲学家如尼采、弗洛伊德,文学家如普鲁斯特、康拉德等人对自己的影响。谈到自己鲜为人知的真实生活,包括他的童年、与父亲多年的纠葛、神秘的提携者等。

阿辛博的访谈进行了三次,1992年培根意外因病去世,后续的访谈计划因而搁浅。时年,培根已经83岁。这是他生前最后一次访谈,可以看作是他对自己一生的总结,也是他留给后人的一份“遗嘱”。

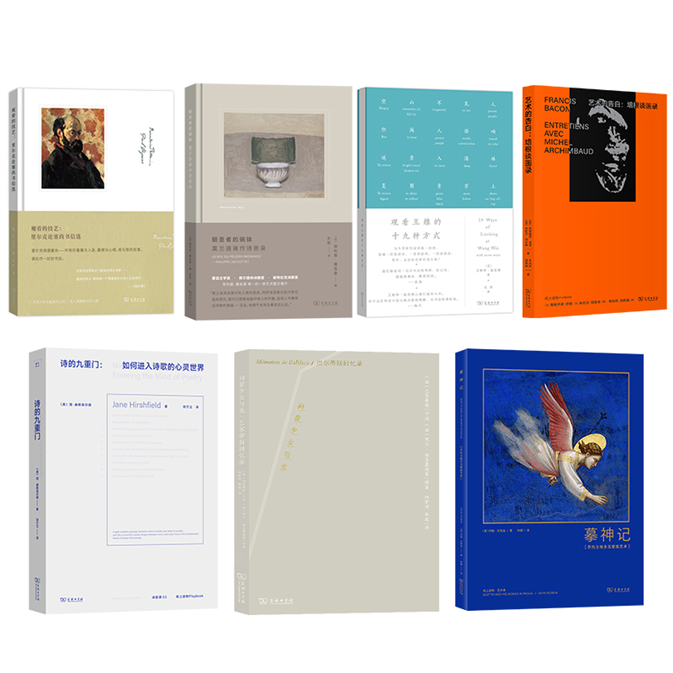

继《寂静的深度:霍珀画谈》、《观看的技艺:里尔克论塞尚书信选》(2019豆瓣年度图书艺术·设计类)、《朝圣者的碗钵:莫兰迪画作诗思录》(2020豆瓣年度图书艺术·设计类)之后,《艺术的告白:培根谈画录》是“眼与心”书系第四本。该书出版后,荣获2025年3月商务印书馆十大好书、中国作家网第一季度艺术类图书榜等,受到众多读者关注。

围绕“培根的绘画与人生”这一主题,针对阿辛博的三次访谈、培根画作的主题、培根与同时代艺术家、艺术鉴赏与批评等问题,三位嘉宾展开了深入对谈。

胡昌穹指出,培根的绘画不只橙色、还有黑色;不只颜色、还有清晰与模糊。语言是多维度的,文字、绘画、音乐互相不可替代。艺术的本质是人性的本质,画家访谈的语言永远都无法替代绘画观看,因为观看绘画带来的感受并非指向画家本人,而是指向作为观看者的你自己,你在观看绘画时确认的是你自己的人性。培根的画作并非是暴力的,他从黑暗中摸索过来,通过《教皇英诺森十世肖像》的变体,摆脱了“罪与罚”的规训系统。在美丽光明的橙色中,在对受虐至面目模糊、肢体残缺的牺牲形象的塑造中,他确认自己的身份、理解自己的命运。

阿改指出,培根的绘画与他的人生经历紧密相关。尤其是在他的成长过程当中,他体验到人性的黑暗,在绘画上自然而然地选择了扭曲、变形等方式呈现他的对象。但另外一方面,也体现出他在本质上是一个孤独的人,他认为生命是一种就是无声的尖叫或者极大的绝望。培根晚年的这种看似云淡风轻、满不在乎,是一种经历过煎熬之后的淡然,也是这本书的一个重要气质。培根对其他同辈或者后辈艺术家的评价,都非常直接,而且毫不掩饰自己的好恶,会让你有亲近感、会心一笑。

杜佳指出,“观看”是一个庞大且重要的主题,而借用梅洛-庞蒂美学思想“眼与心”命名的这一书系,则为探索选择了一个精准的切口:在探索“心世界”和“观看”的先锋(诗人、评论家与艺术家)之间,诗性文本(莫兰迪诗思录)、私人写作(里尔克书信)、访谈(培根谈画录)等不同媒介,高度契合着艺术家的生命底色与精神质地,使得“眼与心”专注的精神联系和阅读密码愈加彰显。

嘉宾与现场读者积极地互动交流。读者分享了自己的阅读感悟,并且踊跃提问。

责任编辑:张馨宇

复审:穆宏志

终审:马雪芬

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号