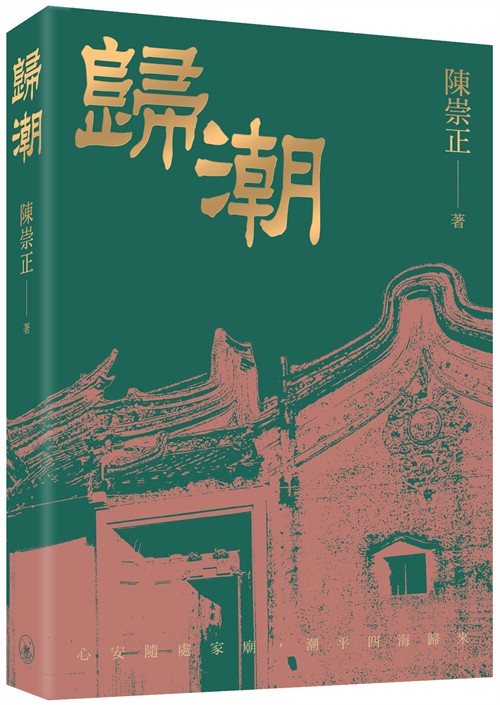

“心安随处家庙,潮平四海归来”。铭刻四代潮人百年漂泊与归根的长篇小说《归潮》,在2025年香港书展期间,以繁体之姿扬帆。

7月17日,“品书香,叙乡情——陈崇正《归潮》繁体版新书分享会”于香港潮州会馆举行。活动得到了香港潮属社团总会、国际潮团总会的支持,汇聚了潮团、学者与影视精英。

潮起东方:从家庙到四海的文化远征

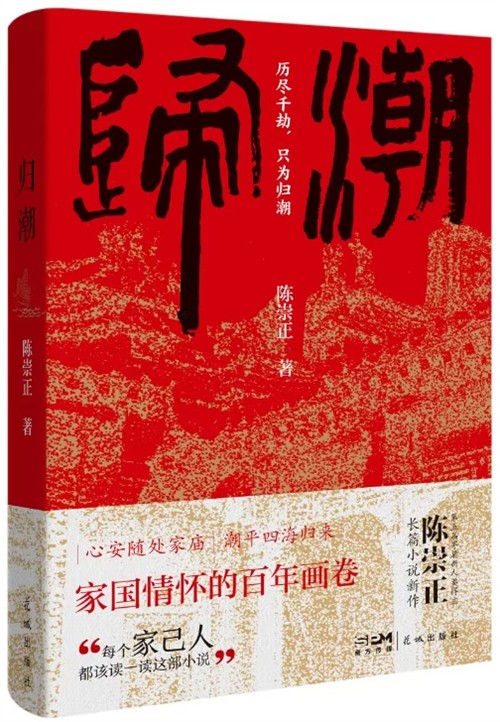

《归潮》以三代潮汕家族命运为轴,钩沉“过番下南洋”的惊涛、侨批背后的血泪思念,自花城出版社推出简体版以来,已入选2024年6月中国好书推荐书目等多个重量级文学榜单,荣获广东省第十三届精神文明建设“五个一工程”“优秀作品奖”等,而影视版也得到一线导演、演员的支持,正在紧锣密鼓筹备中。

此次分享活动,潮属社团的“在场”,正印证了“三江出海,一纸还乡”的潮侨精神。香港潮属社团总会陈振彬主席在致辞中表示三联书店(香港)出版了《归潮》繁体版,增加了《归潮》在海外华人社会中的影响力。“潮属社团总会云集了香港各界的精英,将积极利用香港内连外通的独特优势,更好更全面地发掘潮汕文化的宝藏。”

国际潮团总会执行主席陈幼南博士认为:“《归潮》为更多的海外潮籍乡亲提供一个难得的了解潮人与家乡关系的资料,并且从历史的沉淀之中,看到新一代潮人不忘根本,秉持潮人优良传统,守正创新的进取精神。”

香港三联书店总经理叶佩珠女士则点明繁体版的深意:“《归潮》以潮汕原乡叙事,是无数香港潮籍乡亲的精神印记,繁体字版让这份深沉的文化记忆和情感共鸣,在香港进一步流播。”“香港一直以来是华语文学创作和传播的重要基地”,小说关于“时代变迁中乡土与人情的深刻描绘,对于传统与现代碰撞的思考,相信非潮籍的香港读者,也能从中获得共鸣,因为乡土情怀不分籍贯”。

文脉绵长:从韩愈到饶宗颐的文化深耕

活动现场,作者陈崇正回忆幼时听闻家族长辈暗夜哭泣,由此切身体会到潮汕家庭的“过番”血泪史。他自述其接受“使命召唤”的创作历程:2023年临急受命,历经八个月的高能耗高强度创作,奔赴三沙体悟红头船航行的惊险。而专家团队也全方位提供了学术支持,有时查阅一堆材料,只为避免小说里的某句话出现硬伤。

众所周知,潮汕人擅长做生意,而一位前辈曾给陈崇正发照片提供素材,说在泰国清迈的潮汕人去世以后,坟墓是朝着家乡方向的,拿着指南针一测,方向一点不差。陈崇正因而也将潮人这种爱国爱家的向心力融入小说,希望作品能超越外界对潮人“只会经商”的刻板印象。

而一提起潮汕的女性、男性,人们通常也会下意识浮现一些刻板印象。著名科幻作家、学者陈楸帆分享了自己在新加坡、法国等关于潮汕人的见闻,点出《归潮》一书起到纠偏作用,让大家看到更完整,更全息,更有血有肉的潮汕人形象。身为“家己人”的他表示,书中令其特别有感触的是女性角色,比如林阿娥、林雨果,让他想起自己的外婆等女性长辈,“她们的身上体现了潮汕女性非常坚毅、勇敢,历尽劫难依然不屈服于外界压力,依然照顾家庭,传承文化”。

香港大学文学博士、学者邵栋由香港潮州会馆的人文情怀,谈及潮汕文化守望相助的特质,提到在互联网时代,线下、人与人之间的联系,比以往时代都更加重要。他认为,与多数写华人出洋打拼的故事相比,《归潮》讲了故事的另外一半——“归来”,有始终向心的部分。书中时间跨度很长,其间生老病死的故事令人动容:即使有些人物已经不在,但其对后辈的关心仍一直在场。

作为活动的嘉宾主持,著名作家、学者王威廉则总结了潮汕的文学、商业、美食和学术等多个维度。他从韩愈贬谪潮州,“山水改姓韩”,到当代为四海所敬仰的大学者饶宗颐、大作家秦牧,溯源潮汕文脉,以及潮人沉淀千年的文化信仰。这一话题也得到在座嘉宾的呼应,相继列举了丘成桐、卢煜明等多位在当下各领域为社会做出贡献的潮汕乡贤。

持续出圈:从纸间到光影的华丽转身

很多人都知道“闯关东”, 但是有多少人知道“过番”呢?过番的潮人经历了创伤,又找到了机遇,在异国他乡顽强地生存下来,并打出了一片天。这是中华文化自信的注脚,也是影视人所珍视的底蕴与契机。

广东昇格传媒总裁杨丽坦言初读《归潮》时几度落泪,书中潮汕“家己人”的团结基因与拼搏史震撼了她:“影视的内容来源于生活,也来自地域文化丰厚的滋养,近些年例如新东北作家群,包括最近很火的《长安的荔枝》,都是影视创作中非常重要的题材。我也相信以陈崇正老师为代表的新南方写作崛起,挖掘来自岭南沃土沉淀的文化宝藏,将为影视产业输送强有力的内容血液。”

据悉,《归潮》的电影和电视剧目前已进入剧本孵化阶段,将采取差异定位、影剧联动的模式,融合英歌舞、木雕等非遗元素,着力打造“粤港澳+新南方”的影视标杆制作,让更多的中国观众知道过番文化。

(供稿:云舒 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号