近日,由首都图书馆、中国书店主办的“重读经典的意义——吴悦石《石鼓文批注》新书分享会”在首都图书馆成功举行。来自政界、文化界、艺术界六十余位代表出席活动,与广大读者共赴这场跨越千年的文化之约。

图片说明:吴悦石《石鼓文批注》新书分享会现场

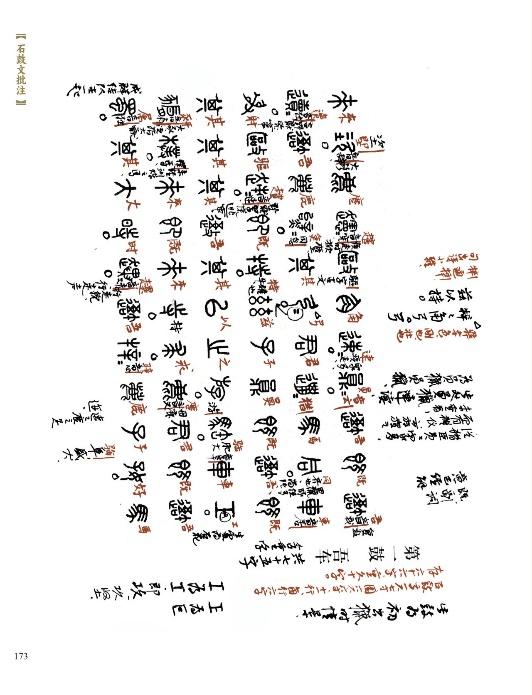

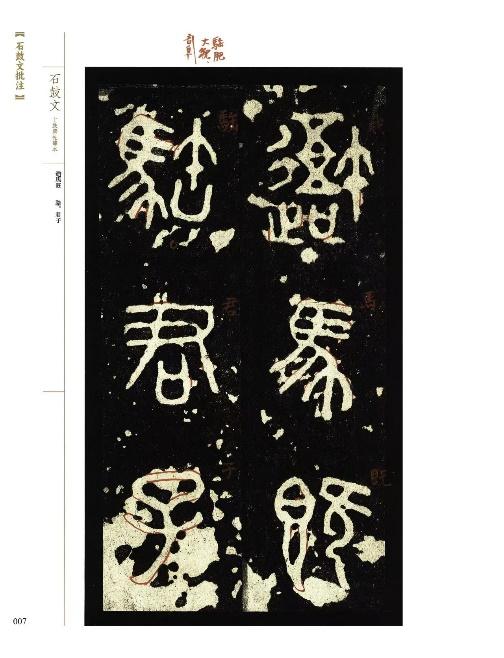

《石鼓文批注》是画家、中国国家画院国画专业委员会研究员吴悦石先生多年耕耘研究所著。此书以“先锋本”拓本为底本,进行逐字释读与批注,为读者提供可靠的原始文本参照;运用“双钩廓填”技法复原146处残损文字,最大程度重现石鼓文原貌;以“页边注、字间补、旁注疑”的独特批注体系,“拓本+临本+汇总表”的立体呈现体系,为读者建构了纵贯古今的通衢、神接千载的津梁。书中240余处文字的精微释读,既还原先秦生活场景,又梳理汉字演变脉络,堪称连接古今的“文字桥梁”。为社会各界学习临摹、研究考释《石鼓文》提供了全新的学术视角。

图注说明:《石鼓文批注》内页展示

分享会上,中央宣传部原副部长、中国文联原党组书记胡振民盛赞80岁吴悦石先生的学术担当,以“生命不息奋斗不止”之姿推出学术力作,堪称文艺界“老骥伏枥”典范。其“艺术考古典范”价值令篆书可学可亲,强调本书为文化自信注入“石鼓新声”。

图片说明:中央宣传部原副部长、中国文联原党组书记胡振民在分享会现场

北京发行集团副总经理、中国书店董事长兼出版社长张东晓在发布会上表示,该书历经十年研究,以三大突破树立学术里程碑:补阙钩沉——通过双钩廓填复原146处残缺文字,修正历代误释30余处,首次提供可临摹的完整范本;治学新标——综合比勘历代拓本构建“页边注+字间补+旁注疑”体系,树立“无一字无来历”的考据范式;雅俗共贯——首创图解笔顺与考辨音译并重模式,使“石上《诗经》”从学界案头走向大众书房。

图片说明:北京发行集团副总经理、中国书店董事长兼出版社社长张东晓在分享会现场

中国国家画院院长刘万鸣在发布会上以艺术造诣、学术深耕、文化传承三重维度致敬吴悦石先生“谦逊风骨”。中国艺术研究院副院长徐福山从文字解码、历史激活等多重角度阐释吴悦石《石鼓文批注》的里程碑意义。《中国书法》社长兼主编朱培尔讲到,吴悦石先生新著以墨色层次解构“刀刻-书写”转化关系,独创小楷批注与石鼓拓片的空间呼应,实现“艺术生活化”的创作实证。中国艺术研究院书法院院长杨涛谈到,吴悦石先生通过《石鼓文批注》确立石鼓文在书史中的三维坐标:大篆至小篆演变的“字体坐标”、金石镌刻向毛笔书写转化的“笔法坐标”、金石与笔墨融合的“美学坐标”。中国书法家协会分党组副书记、秘书长郑晓华在贺词中谈到,《石鼓文批注》彰显其“夺古貌生秀,去草率粗陋”的笔墨淬炼功力。为其艺术思想的集中呈现,既展现中国艺术传统的厚度,更以批注实践完成“诗书画印”通才的知行示范,为传统活化提供活态教学范本。

图片说明:中国国家画院院长刘万鸣在分享会现场

图片说明:中国艺术研究院副院长徐福山在分享会现场

图片说明:《中国书法》社长兼主编朱培尔在分享会现场

图片说明:中国艺术研究院书法院院长杨涛在分享会现场

分享会后,吴悦石对出席发布会的社会各界嘉宾表示感谢,他强调石鼓文乃中华文明经典瑰宝,素有“籀篆之祖”之誉,批注石鼓文实因书画研习所需——学书习画必溯石鼓。然初学时苦于字形难辨、文意难解,遂决意逐字考释。幸遇文字学、考古学新成果涌现,终能以今人可解之语完成批注。惟愿后学能看懂、学通石鼓文。今历经十年书稿问世,绝非个人之功,实乃古文字学界滋养使然。愿此书能引诸君沉潜经典:于坐卧行止间认真体悟,以身心相印的功夫深研传统。活动的最后,吴悦石先生将书法作品《劝学·颜真卿》捐赠给首都图书馆,为这场兼具深度与温度的文化盛宴画上圆满句号。

图片说明:吴悦石在分享会现场

图片说明:吴悦石先生(左二)向首都图书馆捐赠书法作品《劝学·颜真卿》

据悉,由吴悦石著、中国书店出版的《石鼓文批注》,既是对传统文化的致敬,亦是为未来研究树立新坐标,是石鼓文研究史上具有里程碑意义的一件大事。同时,首都图书馆为公众搭建了亲近古籍经典的文化平台,切实增强了群众的文化获得感,充分彰显了首都图书馆在传承保护弘扬中华优秀传统文化中的主阵地作用。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号