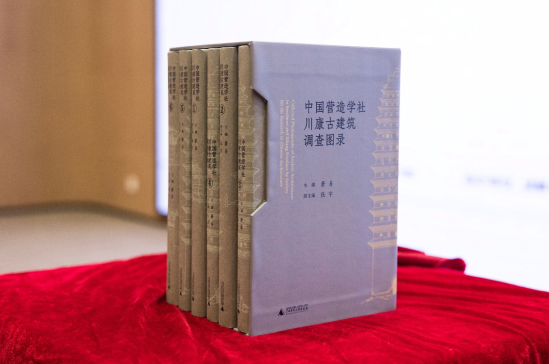

7月26日,在纪念抗战胜利80周年之际,“漫长的调查——中国营造学社在四川”展览于成都市美术馆隆重开幕。开幕式上,广西师范大学出版社与策展团队共同发布了《中国营造学社川康古建筑调查图录》(全六册)。刘敦桢之子、东南大学建筑学院教授刘叙杰,梁思成外孙女于葵等学社后人亲临现场,与丛书主编萧易、副主编张宇一同见证了这一跨越八十载的文化传承盛举。

这部厚重的六册图录,系统整理并首次全景呈现了中国营造学社1939年至1940年在川康地区进行的长达173天田野考察的珍贵影像。主编萧易、副主编张宇及其团队,以当年刘敦桢先生留下的《川康调查日记》为精确路线图,历时五年重走了梁思成、刘敦桢等先贤当年的三千公里考察路线,对学社拍摄的3100余张照片中的石窟、古寺、桥梁、墓冢等370余处古建遗存进行了严谨的实地考证与学术研究,详尽标注了建筑年代、形制特征,填补了中国汉唐木构建筑研究的重要空白。尤为令人感慨的是,图录中收录的近半数建筑已在历史长河中湮灭,这些珍贵的影像成为了它们存于世的最后见证,也印证了梁思成先生那句沉甸甸的断言:“研究中国建筑是逆时代的工作”。例如,广元千佛崖曾因道路扩建面临险境,学社成员据理力争甚至冒死阻挠爆破;大足石刻也因学社的首次系统性拍摄而免于被遗忘。这些影像堪称文明存续的“最后基因库”。

时间回到1939年8月,在民族存亡的危难时刻,梁思成、刘敦桢等学者毅然带领中国营造学社同仁,深入四川、西康腹地。这是一场与时间赛跑的文明抢救行动。学者们白天攀崖越岭进行测绘,夜晚则蜷居破庙整理资料,期间四人相继病倒。他们在极端艰苦的条件下,通过对汉阙、崖墓等石仿木结构的深入研究,首次科学还原了汉代木建筑的形制,为理解唐代以前的建筑史奠定了基石。1940年考察结束后,学社迁往四川李庄,在更为困顿的环境中,梁思成甚至典当衣物维持学社运转,病榻上的林徽因也坚持参与撰写《中国建筑史》,以学术的坚守诠释了“书生何以报国”的赤子之心。

本次展览主题“漫长的调查”正是源自萧易去年由广西师范大学出版社出版的著作《漫长的调查:重走营造学社川康古建筑调查》。萧易在开幕式上阐释了“漫长”的三重深意:其一,1939年川康调查持续173天,是营造学社十余年活动中周期最长的一次田野考察,远超此前华北地区一两周或数月的短期调查;其二,这批3100余张照片尘封80余年才被系统整理,使得这段本应载入史册的学术远征长期处于“默默无闻”的状态,而影像所揭示的四川汉阙、崖墓、石窟等独特古建体系,改写了学界对中国地域建筑的认知;其三,即便在李庄时期,学社成员在典当衣物、贫病交加的绝境中,仍以零星调查延续着学术火种,这种“漫长”的坚守,正是中国学人精神韧性的写照。

当日发布的《中国营造学社川康古建筑调查图录》,本身也是一场跨越三代学人的文化接力与学术重生。2008年,学者萧易在参与央视纪录片项目时,偶然发现了这批尘封已久的营造学社照片,随后他通过《影子之城》一书,首次让公众看到了学社记录的广汉古城影像;2024年,他又在《漫长的调查》一书中详细梳理了学社当年的考察路线;如今,这六册沉甸甸的《中国营造学社川康古建筑调查图录》,终于将散落的历史影像升华为一部系统、严谨的学术档案。出版方广西师范大学出版社多年来深耕文化遗产领域,出版社总编辑汤文辉在新书发布致辞中深情回顾了这段传承之路:“从《影子之城》到《漫长的调查》,再到今日完整呈现的六册图录,我们始终秉持‘开启民智,传承文明’的宗旨,接力守护着中国营造学社留下的珍贵学术火种。”他表示,未来出版社将继续深化与学界的合作,通过数字出版、主题巡展等多元形式,推动这些重要的学术成果走向更广泛的公众。

展览现场,先贤后人的温情回忆为厚重的历史增添了动人的细节。94岁高龄的刘叙杰教授凝视着父亲刘敦桢当年的工作照片,动情地回忆道:“我此生只见父亲开怀大笑过两次——一次是抗战胜利的那天,另一次就是他第一次怀抱孙子的时刻。”梁思成外孙女于葵则分享了一则感人的家庭轶事:当年林徽因因身体原因未能参与田野考察,留在昆明苦苦等候亲人归来。当梁思成结束漫长考察归来时,两人在村口情不自禁地紧紧相拥,这一举动在当时民风保守的乡村引起了不小的震动。这些鲜活的私人记忆与严谨的学术图录相互交织,共同还原了一段有温度、有筋骨的历史。正如于葵代母亲梁再冰宣读的寄语所言:“学社人是一批真正怀有匠心的学者,他们毕生所探寻的,正是每个时代营造者智慧的闪光,那也正是中华建筑生生不息的精神精髓。”

(一审:王朵 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号