中国出版传媒商报讯 9月24日,由作家出版社、中国作协创研部、河北省作协、中国现代文学馆共同主办的“《铁扬文集》首发暨研讨会”,在中国现代文学馆举行。中国作协党组成员、副主席吴义勤讲话。中国作协副主席阎晶明,中华文学基金会理事长施战军,作家出版社社长鲍坚,中国作协创研部主任岳雯,河北省文联党组书记、副主席高天,河北省作协党组书记、副主席王振儒等出席活动。近30位作家、艺术家、编辑、美术理论家参会。中央戏剧学院致贺信。活动由作家出版社副总编辑颜慧主持。

作家铁扬

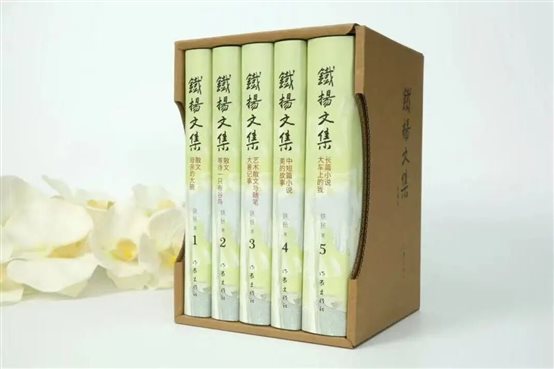

刚过完90岁生日的作家、艺术家铁扬,当天携5卷本文集出现在活动现场。这部《铁扬文集》由作家出版社于今年6月出版,共计87万字,包括散文集《母亲的大碗》《等待一只布谷鸟》、艺术散文与随笔集《大暑记事》、中短篇小说集《美的故事》、长篇小说《大车上的我》。

在每册书的后勒口上,关于作者的简介这样写道:铁扬 艺术家 作家 一九三五年农历七月生于河北赵县停住头村。 “河北赵县停住头村”,这个地理坐标在现场不断被提起。很多人说,这个村庄是铁扬的精神原乡,是他所有文学艺术创造的起源,同时也是其作品的民族根性所在。这个冀中平原上的不大的村子,“透过四周干净的空气能看到数十里以外的太行山”,后来变成了他笔下的画作“赵州梨花”“红柜”,变成了文学作品《“河里没规矩”》《铁匠山》和《团子姐》……“我的故乡在冀中赵州”,只一句,即可解释所有。

《铁扬文集》 铁扬著 作家出版社

一支笔挥洒绚烂色彩,一支笔书写素朴文字,建构起既广大又精微的世界

“这不仅是一部文学作品集,更是一部记录艺术家心路历程的珍贵文献”,吴义勤表示,《铁扬文集》以独特的文学视角展现了对艺术与生命的深刻思考,对中国乡土文化变迁的真切记录,以及对当代中国艺术与文学发展的独特诠释。它如同一面多棱镜,集中映照着铁扬文学创作中三个尤为鲜明的艺术特色,分别体现于小说、散文与文化随笔三个维度,共同勾勒出他融通文学与绘画,扎根传统、面向当代的完整创作风貌。吴义勤说,沉浸于他的文字世界,可以真切感受到文学带来的温暖,这温暖印证了一个深刻的艺术真理,真正的文学诞生于对人间深切的爱,唯灵魂有温度,笔下方有光芒。

鲍坚谈到,文集凝聚了铁扬长期的艺术思考与文学耕耘,他将画家的眼睛与作家的笔锋相融合,文字中有强烈的画面感。他游刃有余地穿梭于散文的灵性活泼、小说的严谨构思与回忆录的真情实感之间,构建出一个既宏大又精微的文学世界。铁扬始终以生活在场者的身份挖掘和升华日常之美,成为乡土文明的守护者、中华美学风范的杰出开拓者以及世界文明交融的真诚记录者。

岳雯认为,铁扬先生有两支笔,一支笔挥洒出绚烂夺目的色彩,一支笔写出素朴朗阔的文字。两支笔并行的艺术生涯,让他对生活、对人性、对美的观察与表达,拥有了更为独特的视角和更为深厚的底蕴。这套文集汇集了他的创作精华,其中既有画家对光影、色彩、构图的敏锐感知,更有作家对时代、对社会、对人物内心的深刻洞察与温情体恤。

“展读这套书,在阅读一篇篇散文和故事时,一幅幅画也在眼前徐徐展开”。高天谈道,铁扬的作品不仅给人愉悦、思考、遐想,还让人感受到他的性格和精神底色,真实而不做作,生动而不花哨,深刻而不卖弄。

王振儒说,《铁扬文集》既抒写抗日战争的烽火,也记录改革开放的初生;既刻画河北人民的坚韧品格,也描绘燕赵大地的时代变迁;既谈宏大的文学与艺术,也写普通人的命运与生活。今天的研讨不只是为一部作品,更是为了传承扎根大地、真诚为文、跨界融合、勇于创新的精神。

如何从生活里发现艺术,艺术又应该如何表现生活

在河北科技大学铁扬美术馆的高处,悬挂着一句话:点亮艺术家心灵世界的是生活,这在艺术家的创作实践中不断得到印证。他的笔下活泼着一群人,乡里农人、至爱亲朋、革命英雄、艺术同道……他们是艺术的,更是生活的。

对此,阎晶明谈到,铁扬的作品告诉我们很多,其中特别重要的是如何从生活里发现艺术,艺术又应该如何去表现生活。从生活的细节里可以看到艺术的肌理,从生活的细节里也可以悟出艺术的道理。一个人如果有能力感受艺术的魅力,他也就更有能力有眼光去认识生活的真实和生动。铁扬作品的语言亲切自然,每每有自己独到的发现,又能够对这发现进行艺术提升,这启示我们,艺术来源于生活,对生活和艺术的热爱是作家艺术家保持创作生命的真正动力。

施战军从长篇小说《大车上的我》谈起,认为这部作品里有生命之美的光谱,更有生活之爱的沉吟。它在某种程度上是一部自传体小说,但也有祖辈的生活。作家自然地把命运和岁月中的“我”放在这部小说里,其中活跃着的是关情的动心的生命群像。有信有念、有情有调,人的几生几世似乎都在这辆大车之上,并与人间烟火、家园故里、民族命运一同在时代中前行。

中国艺术研究院文学艺术院名誉院长朱乐耕认为,绘画和写作是铁扬交叉使用的感悟生活和表现世界的两种语言。他在写作时,绘画作为插图补充文字中的局限,其中蕴含着鲜明的文学观念和深刻的生活哲思。他的文学和绘画一样,朴实真诚,灵动含蓄,散发出一道道美好的光。

“无论是绘画还是文学,都是质朴的”,中国美协理论与策展委员会主任尚辉谈到,铁扬的绘画一方面有“洋”的色彩,一方面质朴地表现冀中平原的乡村生活。当绘画转化为文学时,他更多通过自己的感觉去写细微的感触,其文学语言同样是洗练的、简约的。

是现实主义的,也是理想主义的;是乡土的,也是现代的

“铁扬的创作是现实主义的,也是理想主义的,是乡土的,也是现代的,他属于中国,也属于世界”,中国作协理论批评委员会副主任梁鸿鹰说,他的中短篇集里融合了自传、纪实和“纯文学”,是一个人的心灵史。铁扬以细腻的笔触打捞记忆,在云淡风轻中写下世事风云。他用作品守望中国的乡土精神,唤醒人们对乡土的记忆,对中华民族传统文化的记忆。

“铁扬的文字呈现出一种本质的真实、艺术的大美”,河北省作协名誉主席关仁山谈到,是从俗世中来到灵魂里去。作家带着天真的美好的心情融入时代的洪流,作品中的同情与真挚,使得人物刻画充满了朴素的艺术感染力。在叙事中,故土的人和事顾盼召唤,难以割舍,这种深沉的乡愁与大爱,构成了作品情感的主基调。

活动现场,与会嘉宾回忆起与铁扬相识相交的往事。这些跨越数十年的情谊,有的始于一次展览的策划,有的源于撰写谋篇评论文章,有的则是延续多年的编辑合作。大家谈到,铁扬将冀中平原的四季风物、人情冷暖与自己的生命印记和对故乡的热爱浓缩于纸端,让读者在质朴的文字中触摸到中国乡村文明的根脉与温度。他的笔触始终扎根生活、贴近人心,超越了单纯的“技巧”和“习气”,充满了朴素、纯美的艺术感染力。这大概缘于铁扬所说的,他始终称自己为“劳动者”,这种劳动既是一种付出,也是一种积累。

研讨会最后,铁扬同大家分享“我是怎样弄起文字来的”。他说,我本是一位艺术家,写文章纯粹是兴趣使然。但写作的兴趣有时候超过了我的本行,使我对本行有时候反而“三心二意”。喜欢文字创作是因为心里的故事太多,而这些故事大多源于童年,“不仅是枣树开花、燕子衔泥,还有日夜相处的亲人和近邻”。

作为河北赵州人,他经历过战争岁月,因此作品中有对战争的表达,也有对赵州这块土地深深的爱,而“对赵州的爱也是对中华民族的爱。”面对迅疾变化的时代,这位九旬艺术家坚定而令人感佩地说道:“我是一位幸运的劳动者,从一个纷乱的战争年代,点着煤油灯读书的年代,有幸走到目前这个全新的新时代。也许我永远弄不清AI是怎么回事,但我愿为一个难得的全新时代再做点什么。”

中国现代文学馆常务副馆长王军,中国作协办公厅主任刘秀娟,河北省作协副主席刘宝书,《十月》原主编陈东捷,北京大学博雅特聘教授丁宁,清华大学环境学院教授杜鹏飞,中国美协理事于洋,中国文联美术艺术中心艺委会工作处副处长贺绚绚,《人民日报》美术编辑室主编徐红梅,中央戏剧学院舞美系主任张洪琛,河北美协实验艺术委员会主任李辰,《当代》原常务副主编杨新岚、《人民文学》编辑部主任马小淘,河北科技大学铁扬艺术研究院副院长李星等参加活动。(文:李晓晨 摄影:刘岂凡)

(一审:唐姝菲 二审:张中江 三审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号