2025年9月26日晚,中国科幻作家陈楸帆最新长篇小说《刹海》新书发布会在杭州师范大学晓风书屋成功举行。本次活动作为“中国当代科幻文学创作的问题与可能”高峰论坛的重要环节,由花城出版社与花城文学院联合主办,聚焦“我们如何书写未来历史”这一时代命题开展,深圳大学人文学院教授、博士生导师,深圳大学人文学院数字人文研究中心主任江玉琴,杭州师范大学人文学院院长助理、教授、博士生导师詹玲共同参与讨论,吸引了众多科幻读者、高校师生与文学研究者参与。

活动嘉宾(左起):江玉琴、陈楸帆、詹玲

气候危机与技术伦理,科幻如何映照现实?

作为《荒潮》的续篇,《刹海》将故事背景设定在近未来——马尔代夫沉入海底,超级科技巨头建造人工岛屿“翡翠岛”作为气候灾难下的“乌托邦样板”。陈楸帆在分享中直言,这部作品试图拆解“完美样板”背后的复杂矛盾:“西方发达国家排放碳却要求发展中国家减排,承诺的气候赔偿基金始终没有落地,这些现实问题都被我放进了故事里。”

书中不仅聚焦气候难民的生存困境,更批判了技术乐观主义的盲目性。陈楸帆以OpenAI雇佣非洲劳工标注有毒数据为例,揭露技术发展的“隐藏成本”:“AI看似便捷的界面背后,是无数被忽视的身心伤害,这就像小说里的‘离域空间’一一被删除的垃圾数据其实都在暗处堆积,甚至可能涌现出‘疯癫智能体’,成为解构系统的关键。”

《刹海》作者、科幻作家陈楸帆

江玉琴从数字人文与叙事实验视角补充,这种对“垃圾价值”的挖掘极具深意:“电子垃圾、被边缘化的土著,这些被视为‘无用’的存在,恰恰可能是打破现有体系的‘后门’。《刹海》采用多线索、碎片化的‘复调结构’,赋予AI、垃圾数据等非人类主体叙事声音,挑战人类中心主义视角,这正是作品最触动我的地方。”她还提到,书名“刹海”本身就充满映照意味,让人联想到《罗刹海市》中“以丑为美”的认知反差,英文书名“ocean break”又直指海洋生态危机,暗含对人类破坏海洋、遗忘生命本源的反思,而书中自然与虚拟现实的碰撞、性别议题的呈现,更让这部作品承载了对全人类命运的悲天悯怀。

詹玲则将《刹海》置于中国当代科幻谱系中分析,认为其延续并拓展了陈楸帆“科幻现实主义”路径,将《荒潮》中电子垃圾与阶层问题的批判视野,上升至全球南方与气候政治的宏观层面,尤其敏锐捕捉到技术资本扩张下的“殖民轮回”。就像数百年前大航海时代的殖民掠夺,如今原住民的生存空间在技术资本侵蚀下愈发狭窄,这种对历史与现实的勾连,让作品的批判更具深度。

从个体抗争到群体觉醒,科幻为何寄望青年?

对比《荒潮》中“小米一人对抗资本集团”的叙事,《刹海》将抗争的主角换成了一群少年。谈及这一转变,陈楸帆提到2023年迪拜联合国气候大会的经历:“10万人参会却鲜有实质成果,高官乘私人飞机谈减排,协议最终沦为公关秀。那一刻我意识到,改变的希望只能交给年轻人。”

他在书中塑造了“NPC(新星)”这样的年轻角色——起初认为自己只是“在上一代人设定的规则里被动游戏”,最终突破“躺平”心态,成为“改写游戏代码的玩家”。“就像鲁迅说的,青年要有‘热的气’,哪怕迷茫也要保持生命力。”陈楸帆强调,这并非简单的“废柴逆袭”,而是希望传递一种信念:“当年轻人学会分享痛苦、共情万物,甚至能感受地球的疼痛时,才能真正形成‘行星级共识’,跳出民族国家的零和博弈。”

詹玲则坦言,《刹海》中的青年抗争叙事极具感染力。书中一群有朝气、有理想的少男少女联合反抗,既带有对前代规则的挑战,也暗含对青年生命力的呼唤,尤其在当下年轻人普遍面临迷茫与焦虑的背景下,为年轻读者提供了情感共鸣与精神力量。同时,作品中对“人机共生”时代青年特质的思考也极具启发性。虽然 “电子产品或者与机器共生是Z世代的ordinary life”,但他们仍能在与技术的互动中展现出独特的主观能动性。这种对新一代潜能的信任,让“寄望青年”的主题更具现实说服力。江玉琴则从角色塑造细节补充,书中年轻角色在“离域”空间的探索、与“疯癫智能体”的互动,实则是在打破传统认知框架,就像作品中融合的土著神话与现代科技,青年正以新的认知方式连接过去与未来,成为突破现有困境的关键力量。

AI时代的写作,人类如何保持独特性?

面对“AI是否会取代人类创作”的疑问,陈楸帆结合自身教学经历给出答案:“AI写的文字再流畅,也没有情绪逻辑和价值体系支撑,就像一个光滑却空洞的壳。”他认为,未来人类会分化为两类:“一类人完全让渡思考权,用简单指令依赖AI;另一类人则坚持用身体和情感去体验、去书写,而后者的‘独特性’才是不可替代的。”

这种对“独特性”的追求,也体现在《刹海》的创作手法上。陈楸帆融合道家“齐物论”、印度教“里拉神”等多元思想,构建出“因陀罗网”般的立体叙事——人类记忆、AI记忆、自然记忆相互映照。“我不想写一个线性故事,而是希望读者主动拼接碎片,在阅读中对抗碎片化时代的速朽消费。”

《刹海》首发《花城》杂志2025年第4期,单行本由花城出版社出版,入选“花城文学IP榜2025”

詹玲对此表示认同,她提到《刹海》既继承鲁迅“唤醒青年热气”的启蒙精神,也融入道家哲学、原住民神话等前现代智慧,这种多元思想的融合不仅让叙事更具层次感,也为人类在AI时代寻找“独特性”提供了思路:通过挖掘文化根脉与生命体验,而非单纯依赖技术,才能保持创作与存在的价值。

江玉琴则从创作本质进一步阐释,她认为AI创作缺乏深层的情绪逻辑与价值体系,而人类写作是对内的自我探索与对外的情感传递,《刹海》中“故事套故事”的叙事设计,既展现了信息连接的力量,也让读者在拼接碎片的过程中完成主动思考,这种“具身体验”与“思想深度”的结合,正是人类创作不可替代的核心。正如《刹海》中对“人机共生”的探讨并非停留在技术层面,而是深入到认知方式的变革。如赛博格形态下对世界的多元感知,这也暗示着人类在与AI共存时,可通过拓展认知边界、保持思想独立,实现与技术的良性互动,而非被动让渡思考权。

活动现场合影

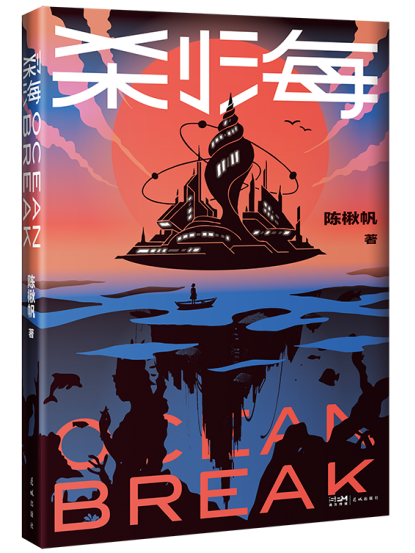

据悉,《刹海》首发《花城》杂志2025年第4期,单行本由花城出版社出版,现已正式上市,并入选“花城文学IP榜2025”。这部充满思辨的科幻作品,既延续了《荒潮》对现实议题的关注,又探索了人类与技术、自然共生的未来可能。正如陈楸帆所说:“科幻不是预言未来,而是用故事让未成型的想法‘浮现力量’,希望读者能在《刹海》里,找到属于自己的‘未来答案’。”

《刹海》

作者:陈楸帆 著

花城出版社2025年9月

ISBN 978-7-5749-0611-2

长篇小说·科幻·人工智能·环保

内容简介:

在不远的未来,环境处在崩溃的边缘,一座完全零排放的高科技人工岛成了文明延续的新希望。在这里将要举行决定人类命运的环境大会,而每个前来参会的人都怀有不同的目的。

跨过巨头不择手段地推动人工岛建设,坚信资本与技术是终极答案。

环保主义者坚定反对技术滥用,以避免更大的生态灾难。

原住民为摧毁人工岛设定了周密的计划,因为岛屿的建设让他们流离失所。

来自中国南方沿海的少女新星为寻找祖父的记忆而来到大会,无意中发现了潜藏在数字世界的幽灵。无关利益、无关科技、无关环保、无关人类。一场灾难即将席卷全岛。

失控边缘的人们,是否能真正看清自己的结局?

作者介绍:

陈楸帆,科幻作家、翻译、策展人及未来学家,香港都会大学人文社会科学院助理教授,中国作协科幻文学委员会副主任、中国科普作协理事、广东作协理事、耶鲁大学访问学者、北京大学博古睿研究中心研究员。作品发表于《人民文学》《收获》《花城》等刊,出版有《荒潮》《人生算法》《零碳中国》《山歌海谣》《AI未来进行式》(与李开复博士合著)等十余部作品,被翻译成多个语种,曾获茅盾新人奖、全球华语科幻星云奖、中国科幻银河奖、《亚洲周刊》年度十佳小说、德国年度商业图书、法国想象文学大奖等国内外诸多奖项。

(供稿:云舒 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号