2012年,习近平主席提出“中国梦”的概念时,在美国学习的留学生中,将近 1/3 来自中国,比印度学生整整多三倍,而后者大学生年龄段的人口比中国要多,在教育方面的雄心跟中国相比也毫不逊色。2007—2016 年,中国送往海外留学的学生数量平均每年增加近20%。2015 年,在海外学习的中国学生超过 50 万人,中国留学生总数达到近 100 万人,而其中 1/3 在美国。中国梦似乎跟其他国家的关系越来越紧密,尤其是美国。

短期来看,因为中国学生支付的学费,美国大学大为兴旺;据《耶鲁经济评论》估计,仅仅 2011—2012 学年,中国学生在美国大学支付的学费和房租就达 54 亿美元。通过接纳世界上最专心致志的学生,美国机构也受益匪浅,因为这些学生推动了研究,也促进了研究人员之间的竞争。长远来看,中国最优秀的人才都在学习创新,让中国离实现梦想又近了一步。

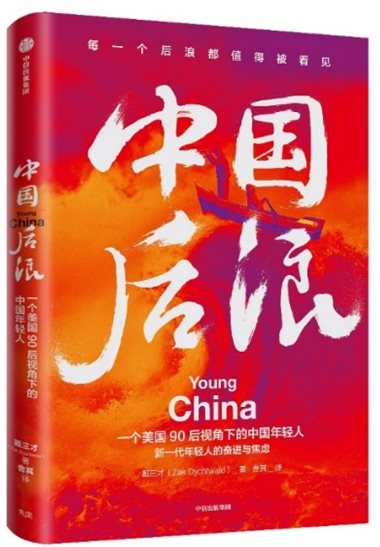

美国90后小伙戴三才(Zak Dychtwald)在中国生活多年,深入探访了中国年轻人群体。在他看来,这一代的中国年轻人所生存的是一个快速腾飞的中国,他们比以前更自信、更有活力、更有个性也更具有创新视野。在新书《中国后浪》里,他通过两位典型的寻求留学路径的年轻人,给我们呈现了中国这一代年轻人的奋进和中国梦。

我想去那里

琳琳在桌子前面坐下来时,谨慎地扫了一眼我的录音笔和记事本。

“很高兴见到你!”她用略带口音的英文说。她把背包背带挂在椅背上,把一本浅蓝色封面的书放到桌子上,随即把手搁在了书上。一个女孩子的肖像从她的手指下面向外窥探。我还没来得及看清楚,她的简历就已经出现在桌子上,供我细读。

我面试琳琳是因为我在为哥伦比亚大学招生办公室工作,每次面试完我都要写一份报告,这份报告会成为哥伦比亚大学决定招生的奇特炼金术诸多组分中的一分子。

我看着她的材料,说:“你的学术能力评估测试(SAT)成绩很好啊。用英语考试对你来说难吗?”

我对面的女孩子咧嘴一笑,露出全副牙套。“测试部分还行,但写作部分对我来说挺难。”

我低头看她的简历。她拿了满分。实际上,她的整个测试都是满分。在这一年即将成为大学生的将近 170 万名考生中,拿满分2 400 分的有 583 人,琳琳是其中之一。而且她还是拿第二语言考的试。我问琳琳:“你最引以为傲的成就或经历是什么?”

“我的图书销售,还有我的奖学金。”她说。她胳膊下面那本书封面上的女孩子,原来是琳琳自己。《爱你在旷野》,英文诗集,在她中学时爱读的维多利亚时代的作家和诗人激发下写成,出版于琳琳 15 岁时。

琳琳自己给《爱你在旷野》做的广告和销售。她是从学校的一场图书销售活动开始的。她说:“那时我真的很紧张,因为我担心同学们不会接受我的诗集,这可是我花了好几年的心血才完成的。但我还是说服自己去试一试,因为不管怎么说,最坏的结果也就是失败而已。我提前做了很多准备工作,练习叫卖,还做了个易拉宝。”

卖书那天, 她在自制易拉宝前面做了场慷慨激昂的演讲,在全校800名学生中卖出去了 325 本书。有了这次成功,她联系了当当网说想在上面卖书,这是中国最大的网络书店之一。她用在学校的销售成绩来证明这本诗 集的潜力,当当网同意了。利用卖书的收益,琳琳在重庆农村创立了自己的奖学金,资助来自二圣镇农村的四名优秀学生完成高中学业。

她的家乡成都是中国西部大开发战略的中心,而这个战略是中国用来修复经济裂缝的尝试。由于经济快速发展、不平衡加剧,城乡之间,比如像成都这样的城市和像二圣镇这样的农村地区之间的经济差距,估计差了好几十年。

“你为什么选择这个作为你未来的专业?”我问。

她答道:“我研究经济学和政治学的梦想,源自办丧事。”我眨了眨眼睛,问道:“你的梦想是关于办丧事的?”

“对,办丧事。”她重复了一遍。“在我老家四川省的农村地区,人们必须尽可能地存钱,预备着巨大的一次性支出,像是大型手术,或者传统的风光大葬,钱存得越多越好。他们收入很低,地里的收成也不稳定,往往非常贫瘠。一旦有人死了或生病了,这些家庭就要承担巨大经济压力。”

我问:“要研究中国城乡贫富差距问题,最合适的地方应该是中国。为什么不考虑清华或者北大呢?”

琳琳耸了耸肩,伸手把挡住眼睛的头发拨开,这才接着说道:“我考虑过。我的理想是在一所能促进……”琳琳抬起头,沉思着,在她巨细靡遗的英文词汇库里筛来筛去。她也是中央电视台“希望之星”英语风采大赛的三等奖得主,击败了全国范围内数万名参赛选手。“……批判性思维与创新的大学学习。”

中国年轻人的梦想开始漂向海外

近年来,全中国人民都变得能熟练使用自我反省的措辞来表达梦想。虽然中国人在哪个年代都不缺雄心壮志,但中国并不像西方那样总是标榜以自我为中心。出乎意料的是,是中国政府出手,规范了中国人的梦想。

2012年,国家主席习近平首次提出“中国梦”的概念,“中国梦”自此成为中国政府的引领口号。第一次阐述这个概念时,习近平并没有直截了当地下定义,而只是说,中国梦意味着“中华民族的伟大复兴”。

时光流转,中国梦的概念变得越来越个人化。老师开始要求学生写下他们的中国梦,写得最好的说不定能上本地新闻。在中国热门电视综艺节目《中国好声音》中,主持人一开场就突然问参赛者:“你的梦想是什么?”电视台记者报道了一名灾区学生克服困难参加省级科学博览会并赢得一等奖的令人感动的故事,称赞这位获奖者“实现了他的梦想”。

后来,习近平明确提出了中国梦对国家而言的含义,即“两个一百年”奋斗目标,这是在中国历史上两个关键节点的百周年纪念时要达到的目标。两个一百年以中国经济的新愿景为基础,而在习近平的领导下, 中国经济正在努力变得更加富有创新精神。为了战胜贫困、实现中华民族的伟大复兴,中国不只需要生产者,也需要科学家和企业家。

但有些中国年轻人的梦想开始漂向海外。

似乎挺奇怪的。为什么会允许年轻人的思想受外国影响?要是中国政府愿意,完全可以有数十种不同方法来抵消或限制学生出国留学的努力,再不济也能形成严重阻碍,签证限制就是个一劳永逸的解决方案。但中国政府并未如此,与此相反,政府甚至还通过了鼓励学生出国留学的政策法规。

美国——以及像英国、澳大利亚、日本、加拿大等有大量中国留学生的国家——在中国的复兴规划中,扮演了什么角色?

搞科研和促进新思想

2014 年,美国第一夫人米歇尔·奥巴马一行抵达四川,声势浩大。所有本地媒体和国家级媒体均报道了第一夫人的到访:奥巴马夫人参观了熊猫保育温室;第一夫人试着和学生一起打太极;米歇尔与本地高中生座谈。

奥巴马夫人参观了成都七中,这是中国四所“全国示范性高中” 之一,由教育部于2000年评定。18岁正读高三的琚朝被选定为美国第一夫人致欢迎辞。他是致辞的不二人选——学校模拟联合国社社长、理科优等生,英语很出色,极具个人魅力。不过他还是挺紧张的。

除了巴拉克·奥巴马的母校哥伦比亚大学,琚朝同时还申请了另外六所美国顶尖大学。

琚朝出国留学的梦想始于10岁,那时他父亲给他读了一本科学杂志上的一篇文章。“我爸给我读了阿波罗计划的一些内容。这简直是奇幻故事,跟我们这里一天到晚都在学习的模式太不一样了。我爸很喜欢读那些内容给我,我也特喜欢听。”后来他告诉我,哥伦比亚大学不是他的首选——他的首选是麻省理工,那篇讲阿波罗计划的文章中反复提及的学校。

琚朝的英语比琳琳更流利,也更像口语。他告诉我,他从14岁起就通过斯坦福大学创建的 Coursera 和麻省理工与哈佛共同创建的edX 这两个在线教育网站练习英语,这些课程都是由全球最好的大学提供的。(根据 Coursera 的数据,该网站来自中国的注册用户有100多万。)我面试他时,他已经利用空闲时间学了两学期的大学课程,同时高中的学习成绩和计划也没受任何影响。他完成的第一门课是哈佛提供的,名为“公正”。接下来 7 门课程来自麻省理工,包括“航空航天工程导论:航天学与人类航天飞行”。

我问琚朝,是不是他父母逼他去上的这些课。他眉毛一挑,笑了:

“我爸妈都不会说英语。你觉得他们能知道 Coursera 是什么吗?”他耸了耸肩,“我就是好奇,我觉得。”

琚朝也是当年 SAT 成绩最好的学生之一,离满分只差10分,使他跻身全球810名成绩最佳考生之列。

我问琚朝为什么不想去北大或者清华。他说,如果他在中国上大学,他想去的是北京航空航天大学。

他说:“我们的大学也在变得越来越适合搞科研了,但在促进新思想方面还略显不足。再说,”他咧嘴笑着补充道,“这俩都不是发射控制中心的大本营。”

所以琚朝和琳琳一样,都想出国留学,政府也允许他们这么做。

题海战术和英语角,追逐梦想的路途

SAT考试前45天,琳琳认识到自己最薄弱的地方是写作。对此她自己也很惊讶,但她提醒自己,弱项就是弱项,并开始有条不紊地运用她知道的最佳方法来加强。接下来的44天,她每天早上都比平时早起50 分钟写一篇习作,最后到考试当天写下第 45 篇也是最后一篇应试文章时,就很完美了。

中国最擅长考试的学生几乎都用同一策略来准备所有考试,这就是题海战术。琚朝和琳琳就是这样对付让人头疼的美国大学入学考试的。

题海战术是通过考试本身来学习考试内容,把自己扔进考题的深海之中,直到自己学会游泳。琚朝说:“准备 SAT 考试,我从来没报过班。我只是过了一遍习题集,因为这是熟悉这些题目最直接的方式。所有的答案都在这些题目当中。”琚朝的学习策略就是,买习题集做题,然后买备考书籍来读。中国最擅长考试的人都会反复练习考试, 直到最后参加真正的考试。

当然,把随便什么人都往海里扔的危险就是有人会被淹死。题海战术的心理压力相当可观,很长时间里都一直在做错,需要非常强大的自我安慰能力。琳琳和琚朝申请的所有学校都要求他们参加 SAT Ⅱ测试(即专项水平测试,共有五大科目二十个门类可选,前身为成就测试),他们都选了美国历史。琚朝选美国历史是为了挑战自己,琳琳则是因为想要深入了解即将前往留学的国家。

琚朝跟父母达成了一项协议。15岁时,他告诉父母想去国外读大学。他说,对于他想学的太空知识,在国外能学到的比在中国大学能学到的更多。父母同意了,但前提是他能获得奖学金,支付一半学费。于是他开始埋头苦读,攻克英语。

全中国所有城镇都有英语角。这些英语角只有一条规则:必须说英语。有时候在大城市或更大的校园里会出现个把外国人,这时候想要真刀真枪练习英语的一群人就会围拢来,绕着这个人转。参加英语角的基本都是中国人——大学生、高中生、带着孩子的妈妈、带着孙子的爷爷奶奶,还有一大批只是出于好奇的业余爱好者。

四川大学的英语角是成都最大的英语角之一。冬天,会有个顶棚用来给大家遮挡四川冬日绵绵无尽的冷雨。春天来的人更多,大家穿的衣服也更少,这里会变得更像无限畅饮的欢乐时光,而不是语言学习小组。夏天来学习的人要在高温高湿的环境中度过完全用英语闲聊的几个小时。秋天是新学年的开始,也带来了新面孔。周五的夜晚总是会有带着口音的叙述,全球变暖、篮球比赛、《魔兽世界》、做面条的不同程序等话题从未缺席,也总是会有无话找话的“吃了吗”—— 取决于聊天的人的水平和兴趣爱好。

那里几乎人人都在追逐梦想。四川大学化学工程专业一位 22 岁大四的学生说:“去美国留学是我多年以来的梦想。如果我想通过托福考试,被美国的大学录取,我就必须努力学习,努力工作。”一个 7 岁的小女孩穿着蓝白相间的校服,跟妈妈一起站在人群边缘。她说:“我也想去美国!”“为什么?”我问她。“因为……我喜欢吃比萨!”妈妈赞许地点着头,我们周围的十几个人笑了起来。

他们让中国离实现梦想更近了一步

我第一次去清华大学时认识的第一个学生名叫周佳丽,是个本科生。我提到自己正在考虑来这里读研,她告诉我别申请清华。她说:

“你会讨厌这里的。”

我问她为什么,她说:“这里所有人都是学霸。”

中国所有的经济规划都体现出,中国渴望把经济从“中国制造” 升级为“中国创造”;这些规划也都设想,中国人不但要成为这些公司的员工,也要成为这些公司的管理者。

琳琳、琚朝和数十万渴望留学海外的学生,他们的个人梦想与中国的国家梦想十分合拍。中国政府明确提出,要在国内为留学海外的学生创造机会,激励他们回国,这也是发展“人才”的部分任务。至少现在,如果中国希望创新者越来越多,出国留学就是不可或缺的一部分。

中国有大量向海外学习经济创新方法的先例。20 世纪 80 年代初,中国想成为自给自足的现代化工业国家,但又对现代工业一无所知。在之前的 30 年,中国一直把农民奉为中国社会的基石。尽管中国农民很懂得如何辛勤劳作,却不怎么了解如何炼钢,或是生产运动鞋、衣 服、计算机和家用电器。于是中国打开大门,邀请世界上最顶尖的企业进入中国。大众、耐克和盖璞带着全部制造技术来到中国,苹果、三星和通用电器也跟着进来。

短期来看,这些公司得到了中国的廉价劳动力,但长远来看,中国得到了所有这些公司的制造技术。

在国际教育方面,中国现在也如法炮制。就跟中国人从世界顶尖企业那里学到了工业化一样,他们也在试着从世界上最杰出的创新者那里学习创新。

中国一直很支持这些留学生,他们是变革的先驱。中国历史课本上众所周知的“两弹元勋”邓稼先,造出了中国第一颗铀弹和第一颗氢弹,就是1950年于普渡大学获得物理学博士学位的。当时中国周边有拥核的苏联,还有美国及其盟国,都对中国虎视眈眈,正是邓稼先给中国带来了基本的安全感。

中国现代企业各巨头也在将它们公司的起源追溯到身在海外的时光。百度创始人兼总裁李彦宏,在中国富豪中排名第六,就是在纽约州立大学布法罗分校拿到的计算机硕士学位,回国之前还在一家开发早期搜索引擎的公司工作过。马云说,他的灵感来自在美国长时间逗留时与互联网的首次接触。(他也很想留学,但被哈佛大学拒了10次,成为奇谈。)

美国算是琳琳梦想的孵化器,是学习、拼搏和成长的地方。她的目标仍然在中国,在农村最贫困的人身上。琳琳的梦想与中国梦是同步的。她伴随着成都逐渐成长为一线城市的过程长大,而在她祖父母的老家,简陋的木头房子、需要精耕细作的稻田都没有任何改变,因此贫富差距对她个人有深刻影响。她的成功,就是这个国家的成功。

琚朝的梦想略有不同:“我愿意去任何地方,只要能学太空专业就行。”中国在太空探索方面的投入,也彰显了中国想成为全球科技领先者的决心。琚朝看电视时,无论是看到新闻还是科幻电影,都会觉得中国的太空项目越来越令人惊叹。他说,如果他必须今天就做决定的话,他希望能为埃隆·马斯克工作,但对国内的机会他也不会拒绝。

中国一直在担心人才流失,20 世纪八九十年代就曾发生:最优秀、最聪明的人留学海外,但学成并未归国。中国当时正处于现代化发展的起步阶段,按国际标准来衡量,中国的工资水平很低,对那些想有所创新的人——研究人员、学者、有创意的企业家和思想家,政府的支持不大。对他们这些人来说,美国有更好的发展机会。

如今,中国投入了大量资源,努力创建能吸引创新者回归的环境。休斯敦卫理公会研究所的费拉里说:“中国的研究人员过来签个两三年的合约,算是一种交换生,学完就回去了。这已经是个发展良好的交 换体系,他们最好的研究人员在我们的系统中轮换,我们训练他们,也受益于他们的高超技艺。然后他们就回国了。”

留学意味着更富有的公民离开中国时,中国会遭受经济损失。短期来看,因为中国学生支付的学费,美国大学大为兴旺;据《耶鲁经济评论》估计,仅仅 2011—2012 学年,中国学生在美国大学支付的学费和房租就达 54 亿美元。通过接纳世界上最专心致志的学生,美国机构也受益匪浅,因为这些学生推动了研究,也促进了研究人员之间的竞争。长远来看,中国最优秀的人才都在学习创新,让中国离实现梦想又近了一步。

书名:《中国后浪》

定价:59.00元

ISBN: 978-7-5217-2804-0

作者:戴三才(Zak Dychtwald)

出版时间:2021年8月

内容简介:

这是一部由外国人写的中国年轻人生存状况的纪实作品。

一个刚毕业的美国毛头小子,只身一人来中国闯荡,出没于成都、苏州等新一线以及二三线城市,还走访了部分农村地区,与大量的中国年轻人做了深入交流,真切地了解了当代中国年轻人的生活、工作和精神状态。

在他看来,这一代的中国年轻人所生存的是一个快速腾飞的中国,他们比以前更自信、更有活力、更有个性也更具有创新视野。但正所谓,每一代有每一代的快乐和哀愁。

面对新旧转换和呼啸而来的时代浪潮,这些年轻人身上同样也背负了巨大的压力和期望,他们想要不一样,想要按自己的方式去生活,但现实却很可能让他们的梦想戴上巨大的镣铐。

但不可否认的是,后浪奔涌,正是这些新新人群,已经开始走向中国乃至世界的舞台中心,他们正在改变着中国,甚至有可能改变世界。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号