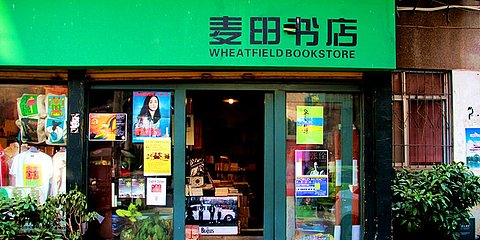

要说昆明最有名的独立书店,一定是麦田无疑。

正如有句话说的,如果一个小众艺术家拥有1000个粉丝,那么他可以过上中产阶级的生活;如果一个独立书店拥有10000个粉丝,那么它可以活下去。

在全国实体书店面临一拨又一拨的倒闭潮和“开书店不赚钱”一边倒的舆论声中,马力和他的麦田书店却靠着大帮的忠实粉丝在起起落落中走过了12年。在麦田的粉丝中,有著名的戏剧导演赖声川、有舞蹈艺术家杨丽萍、有诗人于坚……还有很多所售之书的作者,或是知名杂志报刊主编。

《孤独星球》的编辑在假装顾客拜访书店后,不声不响地把麦田和马力写进了这本世界知名的旅游手册中。2010年,麦田书店被中国书刊发行业协会评选为“全国最佳小书店”,当时的授奖词这样写道:“退伍军人、摇滚乐手、电台主持人马力老板率性经营着云南麦田书店,诗人、独立音乐人、文艺书虫经常出没于此。作为昆明文艺地图的中心,麦田书店为我们阐释了10平方米书店成功的可能性。”而在昆明,就算对于从不关心文艺也不逛书店的人来说,至少也会听过麦田书店的名字。

如此的“江湖名声”绝不是浪得虚名。马力,这个性格内向,不爱上网,不懂炒作,一面对镜头就表情僵硬的70后,用十多年的苦心为昆明撑起了一块文化精神领地。很多人说,幸好有马力。

诞生

17㎡,连门头和标志都没有

麦田书店最初诞生于钱局街中段一间17平方米的小店里。用于坚的话来说,这是一间“走三步就到头的小店”。那时的马力还是一名证券公司职员,在1999年的一次北京之行中被一家名叫方舟的书店所触动,开始设想拥有一间自己的小书店。

2001年12月,马力花2万块钱的转让费租下了那间小店。据马力回忆,第一次进的书特别少,书店也没有门头和标志,以至于许多顾客都不知道书店的名字。

那时,昆明全城几乎没有一家这样的纯粹的独立文艺书店。2003年,于坚第一次走进麦田书店,从此成为麦田的常客。于坚评价麦田说:“作为有四十多年阅读史的读者,我自信看书已经是火眼金睛,在马力的书店里,入得我眼的书经常有。现在大多数所谓的书店,就是一百货商场,进去一趟令人晕头转向,这是图书市场而不是书店,就像花卉市场永远不是花园一样。马力的书店有点像巴黎那些形形色色的小书店,店里卖的书都有着老板独特的个人趣味,为相应的读者服务。”

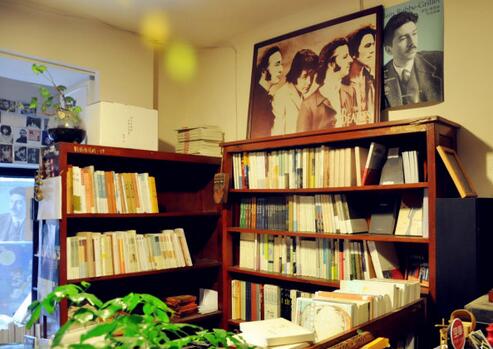

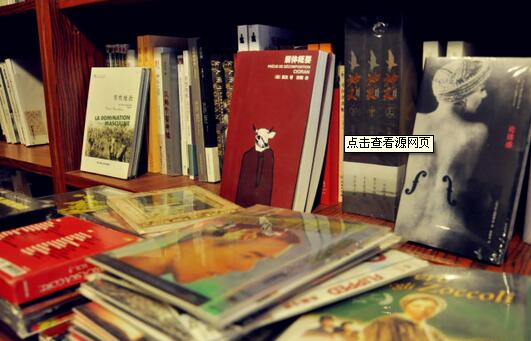

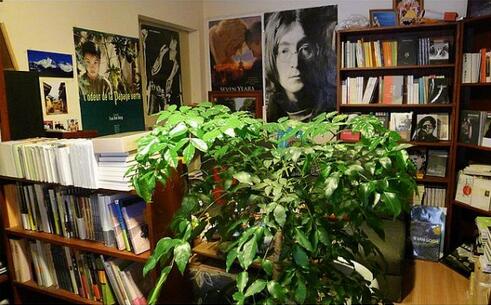

“一定要让那些鲜为人知的好书出现在麦田。”这是马力开书店的初衷。他用心去淘书,和出版社联系,托人从香港、北京等地带书,从各种民间渠道收进,书架上以小众书籍为主,音乐和电影书籍尤多。那一时期,马力还在这间17平方米的小空间里开展各种活动,包括纪念约翰·列侬、凯鲁亚克的诗歌朗诵会,先锋音乐的聆听讨论会等,很受附近学生的欢迎。不夸张地说,有学生甚至在这里开启了日后的文学创作之路。

“这个阶段的书店没有给我什么压力,书店当时每月的房租就是七八百元,虽说不像别的商店那样门庭若市,但也乐在其中。”2004年,马力离开公司,开始全职经营书店。“从那时起,书店成了我的饭碗,我必须与之相依为命,这么说似乎有点凄惨,但是经营独立书店的困难和之后的遭遇确实让我受挫。”

艰难

绕不开的“理想和面包”

2006年底,麦田遭遇了书店开张以来最大的一次挫折。

“书店所在地段需进行拆迁,要改成绿化带。”听到这个消息后,马力一筹莫展,“要不要继续卖书?除了卖书我还能做什么?”深思熟虑后,马力另寻铺面,并于2007年初重新开张,用马力的话说,那是“一个常在文化巷溜达也不一定找得到的地方”,也就是现在麦田所在的文林街天君殿巷内。

“新地点比以前整整大了一倍,但每月需3000元的房租。开业时刚好是冬天,街上几乎没有人,书店每天都在亏钱。这次书店有个很大的门头,但我却没了激情,总觉得一切又要重头再来了。”据马力回忆,书店搬家后1年多都没有盈利,那时又恰逢网络给书店带来不小的冲击,看书、买书的人越来越少。这给马力的生活带来沉重压力,家人也开始持反对意见。

转折

赖声川送来的剧本

要不要坚持下去?答案当然是要。

每当找不到方向的时候,马力总会回想起2006年初赖声川走进店里的情景,这是令他至今想起来都还觉得激动的事情。“那时,赖声川在前往香格里拉排练时途经昆明,在演员李小川的介绍下来过一次麦田。赖声川对书店表示出强烈的喜爱和认同,并留下了一些台湾版的表演工作坊剧本放在书店出售。”

“这让我冥冥中感到一种鼓励和认同,我和顾客之间,我和喜爱书的人之间,我们互相支撑着。我又一次坚定信心要把书店维持下去。”无盈利近两年后,马力决定把书店隔出一部分,租给一位卖文化衫的朋友,两人共同承担房租,以此缓解书店的经济压力。

2009年,书店的状况稍微好转,为了让更多的人找到书店,马力做了海报,在朋友店里放名片。“要开辟新的方法,不能像以前那样靠自己一个人的脑子,我听取了许多老师和朋友的建议,书的范围也更开阔了一些。”后来,麦田书店陆续独立策划出版了凯鲁亚克的《大瑟尔》(翻译本)、于坚的《便条集》、老六的《老六的诗》等书。

自始至终,马力既是老板也是书店唯一的员工。

进化

建复合型文化生活空间

当然,也有人认为麦田书店是在“装佯”,在他们眼里,这个书店太文艺、太边缘、太脱离大众、太小资,或者说是不合他们的胃口。

“其实这也正常,毕竟我是在做生意,是需要有更多人光顾的,只不过我不太会迎合大众口味罢了。最艰难的那段时光里,我每时每刻都在思索,书店能带给我什么。我不像是经营一家书店,更像是在做一种挑战,挑战越来越单薄的艺术理念,挑战自己的生存适应能力。全国各地的特色小店都面临着各种各样的危机,不是只有我一个人感到艰难。有时候觉得自己就是为了那一拨人而开书店。”

2011年,《文艺生活周刊》做了一期名叫“乌托有个帮”的专辑,麦田书店被纳在采访之列。当时,记者问:书店有什么特色?马力答:没有,书店其实就很平常。对于一个要回去写报道的记者来说,这样的回答无疑令人哭笑不得。但这是真实的马力。在他的眼里,麦田所有的光环都仅是光环而已,书店就是很平常地卖着他喜欢的书和唱片,而书店的经营之道就是坚持,不断地坚持。

去年,马力卖了自己的住房,用还清剩余房贷后的钱,加上朋友的资助在钱局街白云巷一条僻静的小巷深处开了一间名叫“塞林格”的咖啡馆。而他自己,则选择在文林街租房子住。

塞林格是《麦田守望者》的作者,“塞林格咖啡馆”则是麦田书店的延续。和其他咖啡馆不同,“塞林格”里立着几个欧洲古老图书馆模样的巨大书架,仍然摆满“老板的阅读趣味”。咖啡馆开张三个月来,这里举行了于坚《印度记》、阮殿文《爱上泰戈尔的孩子》等多场新书签售交流会,2013杨丽萍国际舞蹈季也把这里作为分会场举行了一场小型的现代舞交流会。每一场活动,“塞林格”都会把众多文艺青年聚集到一起,可容纳50人的咖啡馆还是显得十分拥挤。

在马力看来,以后实体书店的发展一定不再只是提供一个买书卖书的交易点,而应该是一个城市的复合型文化生活空间,拥有各自独特的模式和特色。而这也是“塞林格”未来的发展方向。

现在的马力,白天到书店上班,看书卖书;晚上到咖啡馆上班,和到店的顾客喝酒聊天;闲时在微信上给大家推荐自己收藏的唱片和电影;每年策划出版3到4本独立刊物,组织开展各种文化交流活动……

马力在践行着自己所向往的自由自在的生活方式的同时,也实现了多年前为那间17平方米的小店许下的心愿:书店的前途不是别的,就是为了成为我所在的城市的地标。

文章来源:昆明日报-昆明信息港