|

保护非遗文化,整体规划开发。2007年,地坑院民俗被河南省政府列入第一批非遗保护名录;2007年3月,河南陕县被认定为“中国天井窑院文化之乡”;2011年5月,地坑院营造技艺被列入第三批国家级非遗保护名录。为了进一步保护历史文物、发展当地旅游产业,河南省陕州区委、区政府将地坑院文化旅游区定为重点建设项目,以张汴乡北营村作为重点建设区域,2011年,聘请西安麟德旅游规划公司对张汴乡北营、窑地、西王、刘寺等8个村庄的近千座地坑院进行了旅游开发总体规划,规划面积23平方公里,概算投资30亿元。河南陕州地坑院景区相关负责人告诉记者:“规划空间结构为‘一轴一镇三大板块’。‘一轴’就是以省道318为蓝本,贯穿规划地南北两端的十里窑洞文化观光轴;‘一镇’就是改造建设现有的张汴小街,建成富有黄土情怀的支撑服务体系的张汴风情小镇;‘三大板块’就是建设绿野乡韵田园休闲度假板块、时光留痕遗产观光体验板块和窑院风尚创意产业集群板块。”

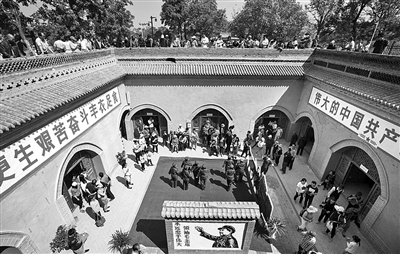

以非遗文化为核心,打造智慧景区。规划后的陕州地坑院景区占地2033亩,包含100余座地坑院,分为生态观光区、核心游览区和休闲度假区3大板块。据了解,在民俗文化传承方面,主要对遗存的地坑院进行保护和整修,建设民俗文化园,集中表现古院落的历史演变,展示豫西地区的民俗风尚和传统技艺,供游客游览参观;在窑洞文化发展方面,建设“中华大院”“易苑”地下窑洞宾馆,建设圆形、方形和多边形的会议中心、管理中心和餐饮中心,全方位满足游客需求;在餐饮购物方面,规划建设“陕州老街”,经营经典小吃,满足游客品味饮食文化和购物的需要;在旅游观光方面,建设休闲广场、观光塔、观光城堡,为游客登高望远,远眺黄河雄姿、三门峡市区和陕州城区面貌,近看黄土高原地貌、地坑院民俗文化园群提供方便。

2016年5月23日,陕州地坑院民俗文化园正式开园,景区内马嵬驿(陕州)百味巷小吃街也全面开始营业。据介绍,马嵬驿(陕州)百味巷作为陕西马嵬驿民俗文化体验园与地坑院景区的首个合作项目,占地50亩,包括小吃街、五行园,入驻商家68户,从业人员200余人,小吃街按照“433”的原则来配置“黄河金三角”地区风味小吃,即河南占四成,陕西、山西分别占三成,主营关中切糕、棉花糖、粉汤羊血、山西刀削面、河南羊肉烩面,以及胡辣汤等100余种特色小吃,吸引大批游人前来品尝。

值得关注的是,景区与腾讯进行合作,建立“互联网+”智慧乡村游景区。目前,景区已经实现了网络、监控、音响系统全覆盖,扫描二维码即可享受手机购票、手机闸机扫码入园、语音智能讲解等功能。

将文化内涵转为经济优势,带动当地村民致富。陕州地坑院景区的崛起,将地坑院文化优势转变为经济优势,有效带动了农民增收和就业,间接推动餐饮、宾馆、交通等各行业发展。据河南陕州地坑院相关负责人介绍,陕州区累计从事乡村旅游相关产业1100户、5000余人,人均年增收8000余元。其中,陕州地坑院开业以来,有效带动周边的曲村等10余个村群众致富,累计有820户从事农家乐、运输、手工剪纸、售卖土特产等,年人均实现增收1.5万元。景区的发展对景区所在地北营村的发展带动尤为明显,目前,北营村在景区就业116人,全年参与景区工程建设2000余人次,极大地促进了北营村的脱贫攻坚工作。

“见树不见村,进村不见房,闻声不见人。”在河南陕州东凡塬、西张村塬和张汴塬三大塬区上,有100多个这样的地下村庄,村民在平地上挖一个深坑,然后再在坑的四壁凿挖窑洞居住,这在当地被称为地坑院。其古老而神奇的样式,在窑洞类居住环境中独具特色,被称为中国北方的“地下四合院”和“人类穴居文明的活化石”。