正如策展人汪民安所说,彭薇用两种方式来讲述她的两类不同的故事:一种是跟她有关的故事,她梦中出现的虚构故事,或者与她经历相关的故事,这是她《七个夜晚》的叙事;另一种是历史故事,中国古代女德书《闺范》或《二十四孝》中记载的故事。这是她的序列作品《故事新编》的讲述。两类故事的性质不同(一种是来自自己的经验,一种是来自书本的记载),叙事方式也迥异。

艺术家现场导览

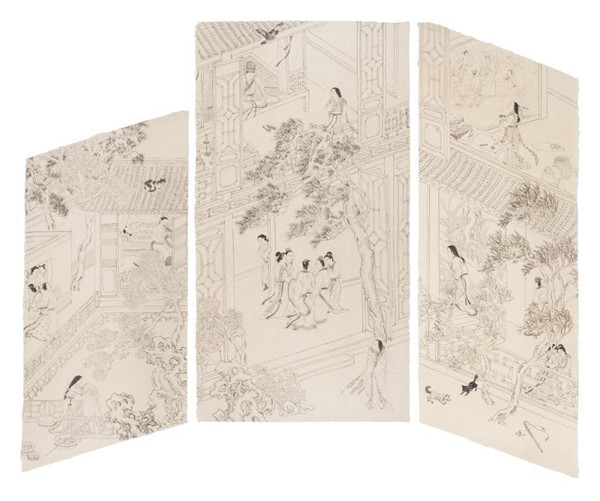

从现场的作品来看,《七个夜晚》讲述的是七个院落在同一个夜晚发生的不同故事,由这些不同的故事将空间串联起来,从而形成了一种新的画面逻辑。仔细观察,发现画中有大量的人物、建筑等。例如彭薇用了大量的线来呈现细节要素瓦、门窗、栅栏、台阶、护栏、回廊和树木,每一个要素都像是“主角”一样被耐心、精心的展现。彭薇在现场向观众一一解释了华中的一些人物、建筑等画面呈现的内容,她说:“这是根据我的自身经验跟梦境的结合所呈现出来的故事,用现实感也有虚幻的一面。”

《第五夜》,宣纸水墨,193x165 cm,2018

在汪民安看来,无论作品中是虚构的梦境还是真实的经历,无论充斥着多少细节,在这里还是看到了人的普遍状态,即一种共在状态:人和人同时性的共在。这共在意味着没有身体关联的人也是一个共同体;反过来,有关联的人还是依旧保持着最深刻的隔阂。尽管每个人都倚靠着自己的空间,每个人都依据空间确定自己的特殊存在姿态,每个人都不一样,但是,如果从一个超越性的广阔的俯视视角来看的话,他们并没有太大差异,他们就是处在同一个宽阔的空间中。他们一起存在。他们的共在串联起了这异质性的七个空间,而这七个空间也让人们共同地存在,共同地串联。人们也许会说,这样的故事没有太强的戏剧性,但是,如果我们从俯视的视角来看(大量的屋顶存在正出自俯视的视角),所有的生活,所有的人,所有的故事,哪怕是戏剧性的故事,难道在上苍眼中不都是齐物一体的吗?共在,一方面意味着每一个具体个体差异性存在,但另一方面却也充满悖论地意味着具体个体存在的差异的消亡,意味着万物平等。在彭薇的画面中,人的每一个姿势都很具体,每个人都充满差异:行为的差异,情感的差异,状态的差异;但是,这每一个差异,在存在论的意义上,却没有差异,它们就是人的姿态,就是人的一般性的在世存在,它们充斥在无限广阔的空间中而消除了差异,它们都属于在世的存在游戏:快乐的游戏和悲伤的游戏,饮酒的游戏和睡觉的游戏,闲聊的游戏和打闹的游戏,一个人的游戏和众多人的游戏——每个人都在一个有限的时空中从事这种孜孜不倦的游戏。是的,每个游戏有不同的规则,但根本上而言,都是游戏,来自俯视的视角将一切看做是游戏——彭薇的这些充满古趣的绘画(她具备传统水墨画家的一切技艺)不是奇特地和现在的电脑游戏场景有类似之处吗?

《第二夜》局部

《七个夜晚》展示的是人和人的空间共在的方式,是普通人群的普通生活和凡俗生活。这些画面中的人是匿名者,是历史中的无名过客,它们的生活平淡无奇。正是置身在这个复杂的图像构型中,作为个体的人,才成为普通的绘画要素,她的平凡性也因此得以巩固和证实,他们无法从纷繁的空间中,从异质性的画面中显赫地凸显出来。

展览现场

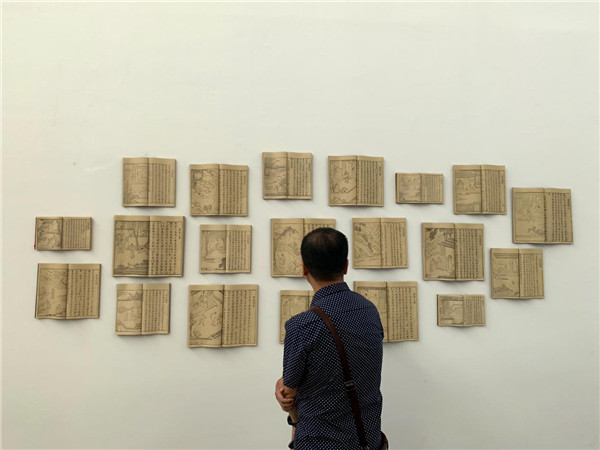

从《七个夜晚》走到《故事新编》,会发现这是完全不同的叙事风格。图像单一而简单,由一组孤零零的妇女(或者包括妇女在内的两个人)的肖像构成。这些妇女孑然地站立在白纸上,似乎是执意弱化了背景。这些妇女取自古代的一些关于妇女美德的著作(如明代的《闺范》和元代的《二十四孝》),她们不是虚构的人物,她们每个人的背后都隐藏着一个令人震惊的故事。

展览现场

记者在现场也向彭薇发出疑问,她解释道:“这个创作需要从《七个夜晚》开始讲,因为《七个夜晚》有在现实里受到一些事情,经过这一件事情的时候,你突然发现,因为女性的身份,你可能经历跟别人变得不同,做哪些作品的时候我就看到了明代的《闺范》这本书,我第一个感觉是非常惊讶。首先它的插图让我很惊讶,因上面女性形象是我从来没有在任何美术史上看见过的,跟我们想象中的古代女性是不一样的。其次,她们拿着刀愤怒的方式,再结合故事背景,让我在读的时候就更惊讶了。或许现在的人不能完全理解,为什么这样的故事和这样的形象,会被成为‘楷模’,而她们也从不质疑。”

古代的历史其实一直也在影响着现在,彭薇看着这些故事和画面,就想着必须要做些什么。“在我想了大概3年左右,我当时想的就是要把这些妇女形象放大,单独让她们从那个空间走出来,成为孤立的图像,在当下被审视。”彭薇形象地展示了她们,但也简化了她们的故事。那些故事寥寥几笔,彭薇的绘画也寥寥几笔,彭薇没有刻意地绘制她们的细节形象,也没有将她们的形象明显地区别开来,这些妇女的衣着,面孔,发型甚至神态都较为接近甚至难以区分,她不刻意地区分肖像形式。她只是强调她们不同的姿态和动作——这些姿态和动作正是故事的核心。原初的古代文本的叙事也是将重心放在动作方面,它们是围绕动作展开它的戏剧性的,动作是每一个简短叙事文本的高潮时刻。正是非凡的动作才构成了事迹。彭薇抓住了人物的动作和姿态,将动作凝固化,这样的动作具有强烈的戏剧效果。

展览现场

这些戏剧性的动作,使得这样的妇女形象英雄化了。她们显得刚烈和勇猛。这非常不同于传统绘画中的女性形象,中国传统绘画中的女性形象大都是柔弱、忧郁和感伤的,是退让性的,大多数女性正是通过退让才显现出她们的美德。但是,彭薇画中的这些女性,同样是遵循社会的美德要求,同样是应和社会对妇女的规范原则,但她们刚好显现了刚烈和不退让,显现的是强烈的意志和倔强。她们以倔强和不妥协的行为表达主导性的妇女美德观念:孝顺,贞洁和忠诚。美德是通过强烈的意志和激情来完成的。

“这些作品中,有我自身感受的内容,也有现实、梦境、魔幻的东西。其实在看那些书和读故事的时候,我就发现她们是一个阴影和背景,这个阴影和背景其实也影响了我们,只是我们平常没有被完全规训,所以并没有感觉到其存在。一旦遇到事情时会发现,这些规训其实也在影响着我们。”彭薇说。

《故事新编》局部

似乎也对应着汪民安对彭薇的《七个夜晚》和《故事新编》论述中所说,我们在这里仍旧看到一个女性艺术家对女性自身的永恒关切,或者说一个长久的女性问题以一种新的方式再次提出来:女性应该实践一种怎样的行为模式?女性如何获得自己的自主性?女性如何被书写,被记载,被评价,被展示?女性历经了怎样一种规训模式和示范模式?从根本上而言,这依然是一个性别政治的问题。这些问题并没有答案,但是,过去的模式一定会被质疑,或许,只有在质疑中,只有在对过去的主导性文本所奠定的妇女神话的质疑中,一种新的可能性才能展开。《故事新编》不仅以特殊的图像塑造质疑了一个女性绘画传统(如果说存在着一个女性绘画传统的话),它也是对古老的图文关系问题的再思考(图像和文字的关系是一个持续引人注意的问题),更重要的是,它还质疑了一个有关女性生活模式的传统(这个传统则是无可置疑的)。不过,这些女性尽管动作显得刚烈,但是,彭薇还是赋予了她们的目光一丝犹疑和哀愁。任何一个坚定的人物榜样,总是有某种柔软的东西从身体中悄悄地倾泻而出。

艺术家简介:

彭薇,生于成都,现居北京,南开大学哲学硕士,中国当代水墨艺术家。2000年彭薇以“遗石”系列为开端,先后创作了“绣履”“彩墨锦绣”“脱壳绘画装置”“好事成双”“遥远的信件”“七个夜晚”等众多系列,涉及平面绘画,三维装置、录像、照片等多种形式,成为中国当代艺术中以水墨为材质进行创作的代表。彭薇凭借扎实的传统功底、中国水墨的表现手段和独特的私人目光,将古代艺术资源与现在连接,并与西方资源对话,寻求过去与当下的平衡。

彭薇先后在纽约、中国香港、中国台北、北京、上海、苏州多地举办个展,并参加了诸如北京双年展、成都双年展、记忆与当代——第57届意大利威尼斯艺术双年展平行展、著作权:中国挪用艺术(上海PSA)、“镜花水月——中国当代女性艺术展”(比利时欧洲当代艺术中心)、 “山水——中国当代艺术展”Sigg Collection(卢塞恩博物馆)等。2014年彭薇入选新加坡美术馆“亚太地区当代杰出艺术家奖”。