关键词 政治散文 阅读 生活

■受访人:梁 衡(学者) □采访人:王永杰、魏 锋(特约记者)

梁衡曾说过,自己不是一个严格意义上的作家。但他的作品却经常入选各种教材,发表在《光明日报》《人民日报》的文章,每篇都会引起读者热议。前不久,他的散文《一个尘封垢埋却愈见光辉的灵魂》获得首届西北文学奖散文大奖。散文是梁衡一生都擅长且热爱的一种体裁,关于散文写作,他也有着独特的观点。

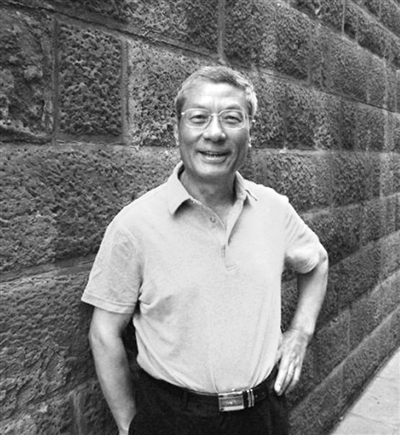

梁 衡

学者、新闻理论家、作家。历任原国家新闻出版署副署长、《人民日报》副总编辑。著有《数理化通俗演义》《梁衡三色经典散文》《梁衡文集》《梁衡文存》《梁衡散文精选》《梁衡经典散文》《梁衡散文大学生读本》《假如毛泽东去骑马》《毛泽东怎样写文章》《觅渡》《洗尘》《官德》等数十部。其中多篇作品入选大中学教材。

□季羡林曾称你写的是“政治散文”,你写了很多非常震撼人心的有关伟人、政治人物、历史人物的散文,你是如何理解政治散文的?

■季老在世时我常去看他,谈政治,谈写作。这是季老给我写的一篇《序》里的说法,在社会上流传很广。政治散文是政治题材的散文,它以政治事件、政治人物为写作对象。我承认,我写的是政治散文,当然我不只写政治散文,还有其他题材的散文。比如,1982年就入选中学课本,现在还在使用,影响较大的《晋祠》是山水散文。我前期是写山水散文的,只不过后来发表的政治散文影响大,好像政治散文成了我的标志。这与写这个题材的作家不多,也有关系。

□你总能给人许多新鲜的东西,读你的散文,常常会让人热血沸腾,其中闪现着人格的力量。

■我的写作主要关注两个问题,一个是资料从哪里来,另一个是从哪里切入。我写作查找的资料都是公开的,来自于报纸杂志。许多人以为我身份特殊,在上层掌握了什么秘密,其实没有,只是我在阅读的时候带着问题。

第二个问题怎么切入。老题材要有一个新切入点,从哪里去找?从读者的视角,大家关心的角度去找。比如我写张闻天的《一个尘封垢埋却愈见光辉的灵魂》,这篇文章流传很广,包括中国香港、国外的华文世界,都在传阅,这说明读者很关注这些历史,只是过去没有作家碰这个题目。作品成立不成立,主要看读者的关注度。我的散文很注意受众感。

□你非常善于运用数字,但散文是忌讳运用数字的。

■数字的运用,在散文中一般是忌讳的。有一种说法,文章中多一个公式,就少一个读者。但数字也不是不能用,就看如何用。文章里面的数字应用得好,可以提高阅读的真实感,也可以充实文章内容。如写张闻天那篇文章时,在庐山上,毛泽东、彭德怀、张闻天三个伟人居住的别墅,我实地用脚步丈量了一下,相距99步。就在这99步里,曾经住过三个伟人,发生过一场大的争吵,并由此改变了党和国家命运。这个数字就会给大家很深刻的印象。当然数字要用在关键的地方。用得好是画龙点睛,用得不好是画蛇添足。

□读你的作品,篇幅精简短小,史料却十分丰富,你是如何做到的?

■有一次,我与季羡林先生聊天,给他讲林则徐在新疆的故事。新疆我去过多次,主要是为了采访林则徐当年在新疆的事,讲得老先生眼眶里转泪花。他问我,你为什么不写成一本书,写成《林则徐评传》,我说我宁愿把一本书的材料压缩成一篇文章,它比一本书流传更方便。这和我小时候的阅读习惯有关,我小时候读书就是背,背《古文观止》《千家诗》等。所以我认为文章有两类,有给人看的文章,有给人背的文章。我追求后者。不求那么多,求少而精,所以我慢慢积累资料,然后写成两三千字的文章。当年我在《光明日报》发的文章几乎都被选入教材,发一篇选一篇,所以文章还是要精。现在中学课本里的《夏感》只有666个字。多年不在《光明日报》发文了,去年发了一篇《难忘沙枣》又被用到北京市的中考试卷。

□如果让你给现在的中学生写作提一点建议,会是什么?

■文章写作有两个基础,一个是阅读,一个是生活,学生在校园里主要是阅读。他们还没有丰富的生活,但是可以先做好阅读储存。我们中国教育有很好的传统,古典作品就是背诵,它有两个好处,一是阅读了内容,二是训练了语言。左宗棠一生读了大量的东西,他对新疆、甘肃和祁连山那里的山川地貌研究得很透彻,后来一有机会,成就了他平定西北的大业。在学校里强调读书是非常必要的。作家也要重视阅读。文章还是有规律的,要研究要探索,现在的一些年轻人什么都敢说,无知者无畏,这是要吃亏的。基本规律在那里管着,你不知,不懂,没有读到,走到一定时候就走不动了。还是要大量阅读,特别要多读经典。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号