2016年5月7日,是泰戈尔诞辰155周年纪念日。在100多年前的诗句中,泰戈尔曾提问:你是谁呀?读者,在100年后阅读我的诗篇。是的,正是我们,在这初夏之时,捧着泰戈尔在文学花园中为我们摘取的缤纷花朵,恣意地享受它的芬芳。但是我们还要感谢多年来那些传递这芬芳的翻译和出版家们,正是他们辛勤的劳作,让我们能够穿越百年时光,与伟大的诗人握手言欢。

2010年7月的一天晚上,泰戈尔的研究专家,著名翻译家白开元接到时任人民日报社社长冯林山的电话。冯林山正在修改《林徽因传》,他看到费正清夫人在《梁思成与林徽因》一书中提到,1924年泰戈尔访华时曾赠给林徽因的一首小诗:天空的蔚蓝/爱上了大地的碧绿/他们之间的微风叹了声“哎”!冯林山觉得这首诗不太符合诗歌的格式,可能是从英文翻译过来的原因,他拜托白开元帮助他查查孟加拉语原作。为了解答冯林山的问题,白开元一首首查阅了孟加拉语原作中泰戈尔的短诗,在《随感集》中发现第34首与费正清夫人提到的一样,白开元根据孟加拉语的格律标准,重新翻译了这首诗:蔚蓝的天空俯瞰苍翠的森林,它们中间吹过一阵喟叹的清风。由28个音节组成的这首小诗里,隐藏着一个动人的故事。

1924年,印度著名诗人泰戈尔访问中国,一路上诗人徐志摩热情周到的陪伴和翻译,让泰戈尔很高兴。徐志摩不仅与泰戈尔交流文学创作的心得,也对他诉说了爱情方面的苦恼,言谈间流露出对林徽因的爱恋。泰戈尔也觉得这两个人是理想的一对儿,可后来他得知林徽因已经与梁思成订婚,一贯恪守婚姻道德的他感到实在爱莫能助。于是泰戈尔在离开北京前应林徽因的要求写了这样一首小诗。在诗中他把徐志摩比喻成蔚蓝的天空,把林徽因比成苍翠的森林,他们中间横亘着难以逾越的障碍,只能像天空和森林那样,永世遥遥相望,难成眷属。泰戈尔把自己比喻成好心的“清风”,清风的喟叹中流露出当不成月老的无奈和惆怅。泰戈尔这首小诗的诞生和它背后的故事成为中国文坛一段美丽往事。

泰戈尔与中国

泰戈尔对中国现代文学的影响非常大,可以说是影响最大的外国作家之一。

拉宾德拉纳特·泰戈尔(1861~1941)是印度著名诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。1861年5月7日,他出生于印度加尔各答一个富有的贵族家庭。1913年,以《吉檀迦利》一书,泰戈尔成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。他的诗中含有深刻的宗教和哲学的见解,在印度享有史诗的地位,也深受世界读者的喜爱。泰戈尔研究专家、著名翻译家董友忱介绍,泰戈尔本人在印度被尊称为“古鲁代博”,意思是“师尊”“师圣”。他一生勤奋创作,为后人留下丰厚的文化遗产:他创作的诗集共有66部,大约10多万行;剧本80多个,短篇小说96篇,15部中长篇,还有不少故事、随笔等;泰戈尔还写有大量的论著,包括时事评论,文学、宗教、哲学等方面的文章,以及游记、日记、回忆录、书信等。不愧为世界文坛的巨星。

泰戈尔对中国始终友好和情有独钟。1924年4月到5月间他第一次访问中国,留下美好印象。1929年又两次对中国进行私人访问,都住在上海徐志摩家里。泰戈尔对中国遭受列强的压迫和侵略深表同情。白开元介绍说,泰戈尔20岁那年就撰写了《鸦片——运往中国的死亡》发表在《婆罗蒂》杂志上,谴责英国人在中国进行的鸦片贸易。抗战爆发后,泰戈尔两次发表公开信,谴责日本对中国发动的侵略战争。泰戈尔回国后在自己办的国际大学创立了中国学院,邀请徐志摩、徐悲鸿等中国的文化名人到国际大学作短期访问和任教。这所大学为印度培养了很多汉学家,至今仍是印度汉语的教学中心。距他谢世仅6个月的1941年2月21日,泰戈尔还以深情的笔墨写了一首自由体诗《我有一个中国名字》。而随着泰戈尔作品被翻译介绍到中国,一大批中国诗人、作家从他的文学中汲取了营养。如冰心、徐志摩、郭沫若、许地山、王统照、郑振铎等等,泰戈尔对中国现代文学的影响非常大,可以说是影响最大的外国作家之一。

泰戈尔作品翻译出版百年路

泰戈尔实际上是一个孟加拉语作家,在51岁前从未用英文发表过作品。

1913年泰戈尔获得诺贝尔文学奖,名声大震。中国的文化界开始关注印度这位大诗人,他的作品被介绍到中国。据董友忱介绍,最早翻译泰戈尔作品的人是陈独秀。1915年10月,他在《青年杂志》第一卷第二期上发表了他翻译的泰戈尔的四首诗。刘半农、郑振铎、黄仲苏等人也翻译了泰戈尔的诗歌和小说。1924年泰戈尔访华后,掀起一股译介泰戈尔作品的热潮。报刊上发表了大量介绍泰戈尔的文章及其作品的译文。其中郑振铎、谢冰心翻译的最多。

对泰戈尔作品译介颇有研究的湖州师范学院教授颜治强指出,1920年前后的10年是泰戈尔作品翻译的第一个阶段。这段时间报刊发表的作品和出版社出版的翻译作品都是从英语转译过来的,文字半文半白。译者尤其青睐诗歌,着重介绍的是《园丁集》《吉檀迦利》和《新月集》,对《采果集》以下则兴趣淡薄。新中国成立后的10多年,为泰戈尔作品译介的第二个黄金期。在这一阶段,诗歌方面出版了冰心翻译的《吉檀迦利》、郑振铎翻译的《新月集》、吴岩翻译的《园丁集》、汤永宽翻译的《游思集》;小说则有黄石雨翻译的《沉船》、黄杲炘的《戈拉》;戏剧有《泰戈尔剧作集》4卷。此外,在1961年,为了纪念泰戈尔诞辰百年,人民文学出版社出版总共10卷、143万字的《泰戈尔作品集》。这个时期的翻译既有老作家,也有翻译家,并且第一次有了从孟加拉语直接翻译的译者石真。她翻译的《故事集》深受读者好评,流传甚广。这个阶段的译介由于纳入了国家计划,翻译质量大为提高,单行本基本上为全译。

改革开放后,进入了泰戈尔著作出版的第三个黄金期,特别是从孟加拉语直接翻译的工作可以说是高歌猛进,为读者打开了泰戈尔文学的宝库。正如本文开头所描述的,泰戈尔给林徽因写的那首小诗,白开元认为从孟加拉语直接翻译过来的这句诗,更加准确和具有韵味,符合泰戈尔作品的原意,也更好地体现了诗人的创作风格。颜治强也说泰戈尔实际上是一个孟加拉语作家,在51岁前从未用英文发表过作品。51岁之后他依然用孟加拉语创作,辅之以英文的翻译和创作。

颜治强还介绍,孟加拉语诗歌上承梵语古典诗歌,有严格规定的形式,到泰戈尔时已经有几百年历史。泰戈尔从7岁开始学诗时就严格按照传统创作,讲究对音和押韵。早年的泰戈尔还曾把用英文创作当成是取悦外人的行为。但是获得诺奖之后,泰戈尔还是出版了一些英文诗集,这些诗集是他自己从孟加拉语翻译的。为了适合西方人的阅读习惯,泰戈尔在翻译时有二次创作的行为。孟加拉语诗作和歌词首首押韵,译成英文时,泰戈尔舍弃了韵脚,采用了散文诗的形式。在英文诗集的内容上,泰戈尔也偏重于带有宗教色彩的抒情诗、爱情诗、儿童诗。但是泰戈尔大量关注政治和社会的文章,并没有翻译成英文。所以说,如果想真正全面了解泰戈尔的文学成就,翻译他的孟加拉语的原作就显得十分重要。

为纪念泰戈尔诞辰120周年,中国学术界1981年夏天在北京举行了第一次泰戈尔学术研讨会。董友忱介绍,正是这次会议又掀起了泰戈尔出版热潮。1983年6月,漓江出版社出版了泰戈尔短篇小说选《饥饿的石头》,收录41篇短篇小说,其中24篇直接译自孟加拉语;1990年9月浙江文艺出版社出版了《泰戈尔散文诗全集》,其中收入译自孟加拉语的5个诗集;1994年12月,湖南文艺出版社出版了《泰戈尔短篇小说选》,收入短篇小说41篇,全部译自孟加拉语;2000年12月,河北教育出版社出版了《泰戈尔全集》,这套书汇集了这个时期翻译的主要成果,共24卷。但是这套书并不是真正的全集,由于出版时间紧,留下一些遗憾。

《泰戈尔作品全集》终于出版

此次翻译纠正了许多国内以往对泰戈尔作品的误译,可以说是中国当代翻译史上的一个盛举。

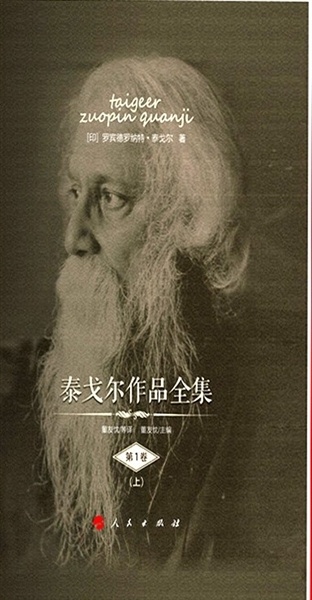

2016年是文学巨匠拉宾德拉纳特·泰戈尔诞辰155周年。5月5日,18卷33册、约1600多万字的《泰戈尔作品全集》由人民出版社出版发行。《泰戈尔作品全集》2009年由人民出版社立项,纳入了国家“十二五”重点出版项目,共历时7年完成。《泰戈尔作品全集》首次完整收录了泰戈尔全部孟加拉语作品(依据的是国际公认的泰戈尔国家大学编辑的《泰戈尔作品集》普及版),再加上作者亲自翻译的8部英文诗集和在国外发表的演讲汇集,是真正意义上的全集。

《泰戈尔作品全集》的译文全部从孟加拉语原文直译,不收录转译自印地语、英语的译文。人民出版社副总编辑于青介绍,为保证翻译质量,人民出版社邀请的翻译团队主要由来自中国国际广播电台、中共中央党校、外交部、新华社等单位的15位孟加拉语专家组成。主编董友忱年近八旬,是国内著名的泰戈尔研究专家、资深翻译家。诗歌部分的主要译者白开元也是著名专家和翻译家。此次翻译纠正了许多国内以往对泰戈尔作品的误译,可以说是中国当代翻译史上的一个盛举。主编董友忱也向记者介绍,到目前为止,中国是唯一出版了《泰戈尔作品全集》的国家,这套书的出版,为中国的泰戈尔研究者和热爱他的读者全面地了解这位大作家提供了一套可靠的材料,也使不懂孟加拉语的中国人有可能分享他为人类留下的这份丰厚的文化遗产,在中外文化关系史和中印、中孟文学交流史上具有重要意义。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号