听闻潘军老师的新作《春秋乱》出版,赶紧买来先睹为快。久闻潘老师二十多年前就写过一部《重瞳——霸王自叙》,今年又一气呵成接连在《天涯》《作家》杂志首期发表了《与程婴书》《刺秦考》,如今这三部春秋大作终于汇编成册,能有幸一睹风采,不亦快哉!

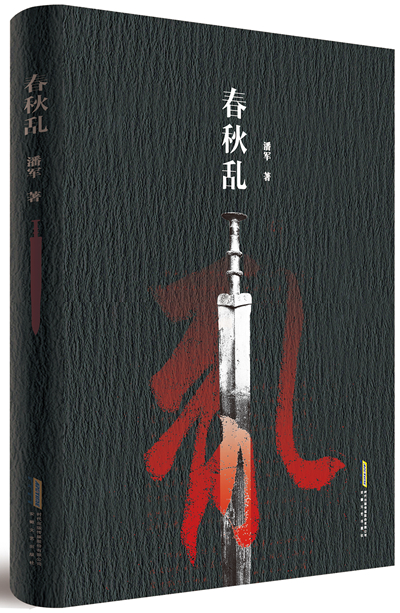

拿到书仔细打量,只见黑色的封面上悬着一把利刃,“春秋乱”三个大字格外醒目。好一个“乱”字,准确生动地概括了春秋战国秦汉时期群雄纷争、天下大乱的局面,也越发勾起读者想要阅读了解的兴趣。好书需慢慢品味,我先拜读了潘老师的自序、后记和陈宗俊教授所作的访谈《一意孤行——潘军访谈录》,对潘老师写此书的初衷、酝酿下笔的过程、意图表达的宗旨有了一个较为全面的了解,然后再从正文认真读起。潘老师不愧为小说大家,文字酣畅淋漓,刻画人物栩栩如生,个性鲜明,场景描写如一幅幅生动逼真的电影画面,令人如同身临其境,读之心中大呼过瘾,恨不得一口气读完才觉快意。

读完这部“春秋战国秦汉三部曲”,仍觉意犹未尽,细细回味,深感潘老师构思之精妙、立意之新颖、角度之独特,掩卷之余暗暗为之叫好。赵氏孤儿、荆轲刺秦、楚汉相争这三个经典的历史故事流传千年,广为人知,在司马迁的《史记》中早有记载,也多次被搬到戏剧舞台上演绎,如果再按照以往的情节叙写,不免落入俗套,缺乏新意。潘军老师的高明之处就在于不按常理和套路出牌,而是别出心裁,另辟蹊径。但如果是刻意求新反倒显得牵强附会,潘老师高就高在他虽然颠覆了以往人们对这三个故事的了解和认知,却将其阐释得更合情合理,更符合人性,也更贴近主人公的性格特征,从而成功地完成了对这三则广为流传的历史故事的独家新编。用潘老师自己的话说:“这三部小说,尽管写法有所不同,但文本上有一致性,都是具有颠覆性和探索性的,都是重新解读的‘故事新编’,都是以一种悲悯心去发掘人性的幽暗,并散发出诗意和哲思。”

这三部小说写作时间跨度虽长,但文脉却是一气贯通,文风亦是一脉相承,展现了别具一格的潘氏风范。我一直认为,一个好的作家应当具有鲜明而独特的个性,不人云亦云,不随波逐流,有自己独到的思想见地,坚持独立的思考判断,这些都在潘老师身上得以充分体现。正如他在接受陈教授采访时所阐述的“一意孤行”:在他看来有趣是人生的最高境界,而这个“一意”就是孤行的支点,“一意”就是寻找有趣。我读此书,最欣赏的便是潘老师这种“一意孤行”的风格。在我看来,这是一种纯粹而高蹈的哲学境界,是一种开放而宽广的人生格局,更是一种在当下这个喧嚣浮世里尤显珍贵而稀缺的品质,让我联想到魏晋名士洒脱率性的风骨与古之侠士狂放不羁的风度。“举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮”,庄子此言既是潘老师所欣赏的人生态度,也是他一以贯之的人生准则。

这样特立独行的潘老师,注定他笔下的春秋故事也是非同寻常。他在《与程婴书》里一改昔人对程婴大义灭亲,以亲生骨肉换取赵氏孤儿性命的赞颂,而是从真实的人性角度出发,设想这个所谓的遗孤其实正是程婴与公主的私生子,所以他才会不遗余力、不惜身家性命去保护这个与他有深厚血脉联系的孩子。这样的程婴或许并不高大光辉,却更可爱可亲。作为读者,我更愿意接受这样一个内心深藏柔情的慈父,而不是那个违背人性的愚忠之臣。《刺秦考》同样如此,他没有刻意颂扬荆轲的舍生取义,而是真切地刻画了在生死抉择面前荆轲的犹疑、挣扎与矛盾,尤其是对“图穷匕见”这个典故的颠覆性改写,非但没有贬损荆轲的义举,反而使情节更加真实可信,而荆轲的那句“我就是那把匕首”,更是掷地有声,动人心魄,将荆轲坦荡而豪迈的侠义之风描摹得入木三分,这样的荆轲反而更深入人心。《霸王自叙》也不例外,潘老师笔下的项羽不再是那个仅凭一己勇猛、力拔山兮、刚愎自用的霸王,而是一个侠骨柔情、光明磊落的英雄豪杰。他之不杀刘邦不是因为优柔寡断,而是为了坚守信义,他之不过江东也不是因为骄傲自负,而是因为他不恋帝王江山,更爱逍遥自在,既然虞姬已死,乌骓已去,他对这个浮华人世也就不再有什么眷恋。我以为潘老师的春秋三部曲最成功之处就在于他深刻而深入地阐述了幽微而复杂的人性,也因此将这三位世人皆知的历史人物刻画得更真实立体,也更真切感人,让读者内心受到深深的震撼与感染。“文心即人心“,潘老师对历史人物的成功塑造也正体现了一位优秀作家的宝贵品质与独特个性。

一部好的文学作品仅仅有好的情节内容还远远不够,还要有好的叙事风格与好的文字描写,三者的完美结合才能够诞生一部完美的作品。潘老师的《春秋乱》完美演绎了这三者的巧妙融合,也充分体现了他所坚持的“不同的题材应该有不同的写法”的写作观点。这三部小说分别用了三种人称,每一种人称都运用得恰如其分,如同为作品量身定做,让人读了觉得再没有比这一人称更适合的叙事方式了。在潘老师看来,“叙事是判断一部小说真伪优劣的唯一尺度,一个小说家的叙事能力和叙事方式决定着一部作品的品质”。也正因为如此,他在《霸王自叙》里大胆采用了第一人称的叙述方式,以亡灵的视角俯瞰历史,让读者得以更加深入地了解霸王的内心世界;《与程婴书》则巧妙选取了第二人称,以娓娓道来的方式将情节缓缓打开,这样既拉近了作者与主人公的距离,又更方便作者在历史与现实的时空之间自如切换,以编剧和导演的身份与程婴隔空对话,匠心独运的手法令人赞叹;《刺秦考》选用的是第三人称,以冷静的旁观者身份从容剖析荆轲与燕太子丹各自复杂而纠结的思想斗争,从而更加客观地还原了这段历史最接近真实的面目。

一位优秀的小说家一定善于运用优秀的小说语言,从潘老师的这部《春秋乱》足以窥见他深厚的语言功力。一幕幕如历史画卷般绘声绘色的场景描写,全方位展现了集作家、编剧、导演、画家等多重身份于一身的潘老师所具有的高超的叙事技巧与丰富的艺术才能;《与程婴书》中双重时空的交替转换,如同电影中的画面剪辑与镜头切换,《刺秦考》细致入微的人物心理描写与丝丝入扣的情节推理,体现了作者高明的编剧水平,《霸王自叙》所描绘的四面楚歌与乌江自刎场景极具沧桑悲壮的历史画面感。而三部小说篇末附录的潘老师亲笔所绘的同题画作亦是点睛之笔,寥寥数笔,生动传神。小说、戏剧、影视、书画等艺术原本相通,但能够将诸多艺术门类融会贯通且样样精通的作家为数并不多,潘老师便是极具代表性的一位集大成者。

推算起来,这三部小说写作跨度竟然长达二十余年,二十四载春秋梦,从书中的世界走出,如同从一场大梦中醒转,让人有恍惚之感。历史的尘烟早已远去,而在潘军老师的如椽巨笔下,这些久远的历史人物再次以鲜活的面貌出现在我们眼前。读这样深沉的梦,如聆听一位智者面对历史的思考与沉吟,令人久久回味与沉浸。

《春秋乱》

潘军 著

ISBN 978-7-5396-8159-7

定价:58.00元

安徽文艺出版社2024年11月第1版

《春秋乱》从“你”“我”“他”三个视角,将春秋、战国、秦汉时期的三个家喻户晓的历史故事“赵氏孤儿”“荆轲刺秦”“楚汉相争”做了颠覆性的解构,以“作者手记”的形式连为一体,形成一部新的历史小说。作者在历史典籍中爬梳剔抉,在获取一些支离破碎的信息后,依靠想象重构这三个耳熟能详的故事,做出了独立的判断,呈现出新的认知。

(供稿:徐明珍 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号