中世纪的欧洲,面包毫无疑问是主食。早期基督教作家就已经赋予了面包以强烈的象征意味,不仅罗马境内的基督徒食用面包,而且就连过去生活在草原、丛林地区的游牧部族也逐渐接纳了这种食物。

有意思的是,随着欧洲大陆人口的日益增长,农业随之扩张,过去那些以动物肉食为主的民族也最终转向了谷物食物。据记载,中世纪一直到19世纪,欧洲各国的面包日消费量逐渐增长,少则七百至八百克,多则一千克以上。面包,似乎成为了当时的欧洲跨越阶层和民众的共同选择。

当然,贵族吃的不是一般的面包,也就是完全以小麦烘制的白面包。而穷人的面包则是深色,以黑麦、燕麦、施佩尔特小麦、粟、小米等次等谷物烘制。由于这些次等谷物较难发酵,甚至还会补充豆类、栗子甚至泥土,所以更带有某种意义上的悲情色彩。

在中世纪,隐士、修士为了克制自己的口腹之欲,修行灵魂,因而往往主动选择具有鲜明的忏悔意味的大麦面包。这种面包缺乏谷蛋白,很难充分发酵,容易引发消化不良。当时的人们肯定没有想象到,到了20世纪后期以及21世纪初,较为彻底摆脱了饥饿的现代人为了减肥塑形,会主动选择大麦面包为主食。

中世纪的餐桌上,肉类也没有缺席。意大利历史学家、博洛尼亚大学中世纪史教授马西莫·蒙塔纳里在其所著的《中世纪的餐桌:从食味到知味》书中谈到,中世纪的欧洲人首选猪肉。就像当时的医生所意识到的那样,在普遍缺乏营养的世代,肉类相较于面包能够带来更多营养。

但在宗教律令的束缚下,食肉面临着诸多限制。有些修道院要求信徒全戒,有些仅允许病患吃肉,有的允许吃禽类,但不可吃四脚类。但即便是很严苛的修道院,也允许身体虚弱的修士为恢复元气而食肉。

自然,欧洲中世纪的贵族、王室成员也会想到很多方法来突破食肉禁令,因而因为食肉过量面临痛风。上流社会成员热衷狩猎,而这当然极其有效地补充了肉食。对于平民而言,肉食比面包还要难以获得,并想尽办法来保存来之不易的肉类,将之制成各种腌制品,这种最初“低贱”的食物最终也发展成为贵族人士的“心头好”。

有趣的是,肉食禁令外加肉类供应的相对稀缺,使得中世纪欧洲的很多地区不得已转向了鱼肉。鱼肉相较于猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉,口味上更显清淡。自然,在没有保鲜技术的当时,鱼类很容易腐烂,这就限制了流通区域,为了牟取利润,商人探索出将鱼类进行盐渍腌制,从而进一步扩大了市场范围。

再来看奶。欧美社会而今保持了很高的人均奶制品消费量的记录,但这在古代是不存在。因为古代医生认为只有初生婴儿才需要吃奶。而成年人饮奶,只有欧洲北部和东部的蛮夷民族才会那样去做。相较而言,欧洲更具历史传统的是成年人饮用葡萄酒。葡萄酒是古希腊、古罗马留给后世欧洲的一种典型饮品,更带有表征意味,被认为是文明的代表,教会也不禁酒。

但在欧洲社会经历一次次剧烈的民族融合以后,将饮奶视为蛮夷所为的观念也发生了改变。而在奶制品发展为保存时间更久的干酪以后,前述观念就更为清楚地废弃了。干酪具有很强的饱腹感,而这在推崇禁欲、断绝对于肉类、酒类甚至面包的口腹之欲的中世纪时期开始被视为一种上佳的替代品。

因此,中世纪的烹调文化在加入干酪以后,发展出很多流传至今的美食,其中与面条、面包、肉类等的结合,涌现出诸多有地域特色的佳肴。

美食离不开油。古希腊时期沿袭到后来的橄榄油,与代表着“蛮族”的黄油与猪油,在中世纪均成为主流的烹饪用脂肪。而希伯来世界则使用鹅油,伊斯兰世界则使用羊油或植物油。这些不同油类与各种食材的搭配,丰富了中世纪欧洲各地人们的餐桌呈现。

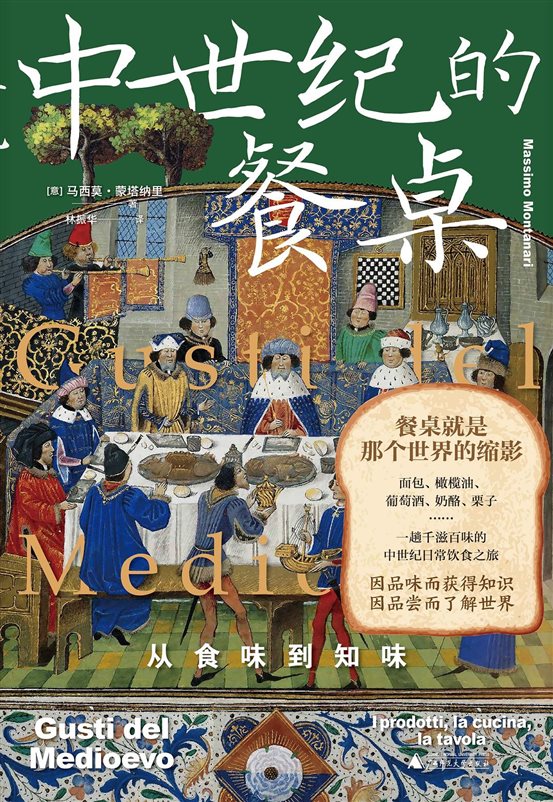

书名:《中世纪的餐桌:从食味到知味》

作者:(意)马西莫·蒙塔纳里

译者:林振华

出版社:广西师范大学出版社

出版日期:2023年9月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号