1933至1941年期间,大约两万名来自德国、奥地利和东欧的犹太人为了逃脱纳粹的迫害而流亡上海。当时各国政府为犹太难民的流亡设置重重阻碍,甚至干脆紧闭国门拒绝收留,而上海作为全世界为数不多的无需签证即可登陆的自由港,成为犹太难民“最后的希望”。尽管这些犹太难民流亡上海后遭遇了气候条件迥异、食物短缺和卫生状况堪忧等困境,在侵华日军占领上海期间一度被迫迁入“无国籍难民区”,但比起被困欧洲不幸殒命的同胞,他们又是幸运的。他们的生命在上海得到延续,并在战后前往世界各地。上世纪70年代末开始,这段犹太人流亡上海的历史引起了国内外学界的广泛关注。历史学、政治学和文学界的学者参与了这一课题的研究。近半个世纪以来,相关成果不断问世,新作迭出,犹太人流亡上海研究渐成“显学”。

《犹太人流亡上海(1933—1950):文学作品与记忆文化研究》正是基于这一背景的重要成果。本书是著者庄玮研究员历时七年、苦心孤诣伏案钻研交出的完满答卷,也是国家社科基金项目的成果。这部著作视野开阔、材料丰富、论证严密,显示出作者广博的阅读积累和扎实的理论功底。本书引言有提纲挈领之意,在明确将犹太人流亡上海叙事作为研究对象的同时,作者阐明犹太人流亡上海的历史背景、这一问题引起学界重视的原因,详细罗列国内外关于这段历史的重要文献,重点陈述犹太人流亡上海叙事中体裁繁多的纪实性和虚构性文本,并介绍了文学记忆研究中的“多元媒介性”和“交融文化性”等理论概念。末了,作者指出本书的重点在于“以历史学文本与文学文本的相互观照为基本原则,通过前者‘客观性’叙事和后者‘建构性’叙事的互鉴,探讨‘流亡记忆’作为个体或集体经验在相关文学作品中呈现出来的社会文化价值和意义”,“揭示在中国文化、欧洲文化和犹太文化的混杂和交融中流亡个体和群体命运的存在体验”。

专著的后三部分共八章,分别从记忆空间、记忆人物和记忆叙事的维度呼应引言涉及的法国历史学家皮埃尔•诺拉的记忆场理论。第一部分着重分析“上海隔都”的记忆文化式重构,探讨史学和文学记忆如何重构“河豚鱼计划”和“上海隔都”的设立,进而辨析历史记忆和文学记忆的异同。第二部分围绕为数千名犹太难民发放过境签证的日本外交官杉原千亩、为隔都犹太难民发放通行证的日本军官合屋叶以及上海街头的人力车夫等三类记忆人物,陈述他们如何在文学作品中得到再现,探讨文学媒介如何生成对历史事件动态化、矛盾化和多维度的集体记忆,以及多元媒介对记忆人物作为超级符号的重塑。第三部分依托以犹太人流亡上海为主题的代表性自传、传记和文学文本而展开,从爱情叙事、女性叙事和儿童及青少年叙事的角度分析交融文化性个体身份视角在流亡上海叙事中的效用。全书在多元媒介的框架下讨论犹太人流亡上海叙事,“在媒体间性视角下揭示各类文学记忆文化的丰富内涵”。

纵览全书,不难发现该书的重要特点在于实现了多重跨界研究。

其一,本书文本分析的对象涵盖中文、英文和德语等多国文学文本,参考文献容纳了多语种研究文献、人物传记、史学著作和虚构性叙事文本等,彰显出著者跨语种的语言储备和宏大的知识视野。庄玮研究员本科和硕士毕业于浙江大学德语语言文学专业,博士毕业于德国法兰克福大学英文系,曾多次前往美国和德国知名学府和研究机构交流访学。深厚的德语和英语功底使他得以自由穿梭于多语种文献,具备极强的驾驭文献史料的能力。不同语言的文献资料互为佐证,不同语言的文学文本互为参照,使著者能够从一手文献出发,追根溯源、旁征博引,更好地把握文本并更清晰地阐述文化记忆相关理论。

其二,本书跨越了纪实性文本和虚构性文本之间的边界,为犹太人流亡上海叙事提供了一种新的文学研究范式。众所周知,以诗证史的议题探讨了文学映证历史的可能性。而本书通过小说《河豚鱼计划》,以日本政府企图通过“河豚鱼计划”建立战略性的“日本—犹太人—美国”三角关系的史实为例,明确指出文学并不承诺内容的真实性,文学化过程和对历史事件的虚构化可以并行;但与此同时,文学可以开辟史学无法触及的疆域,通过内聚焦等手法更为立体地展现犹太人流亡上海叙事的多重面向。由此,史学和文学相互成就,事实和虚构自如切换,犹太人流亡上海的文化记忆因此更趋复杂,也更为活跃。这一论断为文学研究拓宽了思路。

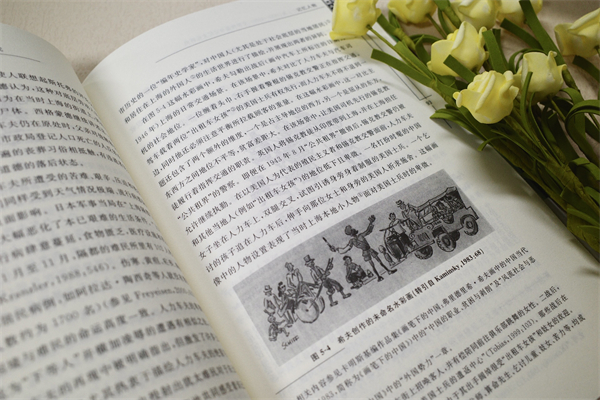

其三,著者在引言中即开宗明义地强调了跨媒介研究是本书的特点,参考文献除文字材料外,还列举了大量音频图像资料以及近二十部以流亡上海为主题的电影。而更有效的跨媒介论证方式则贯穿全书。全书展示了十四幅照片和漫画。在当今的“读图时代”,这些画面提供的信息是文字无法替代的。它们揭开了旧上海生活在烈日和暴雨下的人力车夫的苦难,重现了以合屋叶为代表的日本军国政权对身处上海隔都的犹太难民施加的折辱。这些图片召唤读者回归历史现场,还原了犹太人流亡上海的真实场景。

其四,著者跨越男性研究者的立场,以“同情之理解”和“理解之同情”聚焦犹太人流亡上海故事中的女性叙事。显然,性别研究并非本书重点,但本书作者在厘清犹太人上海流亡史的总体情况后,敏锐地指出其中的男女比例不均现象,并据此将流亡上海中的女性叙事者归纳为三种形象:忠诚勇敢的救助者、生存能力和适应能力良好的异国谋生者和流亡生活的受害者。本书通过分析《上海,远在何方》和《用筷子吃蛋糕》等小说盛赞流亡女性的操守和果敢,揭示出如下事实:流亡的极端语境导致这些家庭中的父权结构被改变,性别角色和传统性别等级也随之改变。作者以清醒公允的姿态为男性研究者如何介入女性叙事研究指明了方向。

继出版德语专著《犹太人流亡上海的记忆文化(1933—1950):多元媒介性和跨文化性》(德国利特出版社,2015)后,庄玮研究员暌违八年又奉献了最新的犹太人流亡上海研究。他多年来专注于这一领域并默默耕耘,带来了丰硕成果。本书密切结合理论和文本,以多重跨界的研究模式展现出文学研究的多样性可能。在凸显学理性的同时,本书依托丰富的文学本文解读兼顾了趣味性,做到文本扫描和理论阐释两不误。因此,本书不但适合专业的文学研究者,也适合文学和史学素养良好的非专业读者。在跨文化对话和中外文明互鉴的重要性日益凸显的今天,这部专著为犹太人流亡上海研究、为记忆文化研究乃至为上海研究都提供了典范。

供稿人:王 茜

初审:戴佳运

复审:陈 麟

终审:张维特

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号