五四运动以来,“西学东渐”之风深入中国知识界和思想界,作为西学范畴之一的德语文学、德国哲学等思想资源在现代中国广泛传播,大量德语文学翻译作品涌入中国,较为深入地影响了当时的文艺界,对中国现代文学发展进程产生深远影响。但在针对德语文学如何影响中国现代作家的研究中,针对鲁迅、郭沫若、季羡林、郁达夫、宗白华、冯至、马武君、陈铨、梁宗岱和田汉等男性作家或学者的研究已经硕果累累,同时期女作家却几乎不见踪迹,相关的学术研究与成果也寥寥无几。事实上,中国文学史上女性作家群体的崛起同样始于五四运动,妇女解放运动浪潮为女性创造了更多执笔创作的机会,从而涌现出一批文采斐然、博学多才的女作家,如冰心、庐隐、陈衡哲、冯沅君、凌叔华、张爱玲和苏青等。而该时期众多的中国现代女作家热爱德语文学,积极通过文学创作等形式,参与了这场中德文学对话,从而为中德文学和文化交流进程中做出了重要的贡献,却长期处于被遮蔽的境况之中。

华东师范大学德语系主任冯晓春教授在《中德文学对话中的中国现代女作家研究》中,解蔽了被遮蔽的“另一半世界”。本书是2019年度国家社会科学基金后期资助项目的结项成果,既是著者作为项目负责人五年来深稽博考和精心打磨的心血之作,也是她作为一名资深学者十余年来在中德文学关系研究与女性文学研究领域辛勤耕耘的成果。这部著作具备鲜明的问题意识,概念界定和阐述清晰深刻,论述自如畅达,行文韵调优雅,展现著者深厚的理论水平和扎实的文字功底。本书作为中德关系史视野下中国现代女作家研究领域的首部专著,系统地考察了现代女作家在跨文化语境中对德语国家精神资源的接受、吸纳和整合,指出了她们传播德语文学和文化的实绩,展现她们对中德文学文化交流史中被忽视的贡献,为女作家“缺位”的中国现代文学研究提供了有益补充。

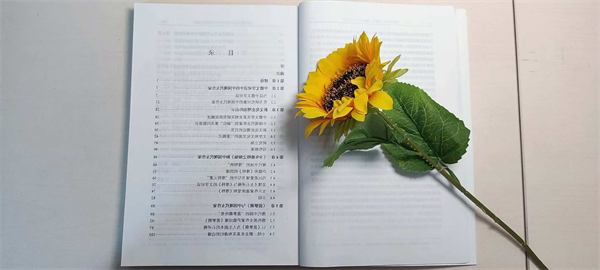

专著在前三章系统地呈现了该书的研究背景、研究问题、研究立场与研究方法,为中国女作家和德语国家思想资源之间交互关系这一学术问题搭建出坚实的理论框架,实现了历史维度与学术深度的平衡。其余主体章节则从德语国家文学作品、德意志哲学与文化交流三个角度出发,考察德语国家思想资源与中国现代女作家文艺创作之间的关系图谱,精心描画出一幅“影响—接受”的全景图,深挖表征背后的社会结构与机制。本书指出,中国女性在近现代留德史上的缺位是造成她们在中德文学关系史上被忽略的重要原因。审美诉求与接受倾向的不同导致女作家的文艺创作对宏大社会命题的关注程度少于男性作家,从而导致她们涉及德语文学的互文性作品较少受到文艺批评届的关注。该著作拥有以下三处重要创新点:

一、从女性视角介入中德文学交流研究,拓展了中外文学关系研究的内涵和外延。长期以来,现代中国现代文学接受德语国家思想资源的研究基本围绕男性作家学者展开,单一性别立场的研究结论被视为整体性结果,从而解蔽了现代中德文学关系领域中的“女性空间”。冯晓春教授敏锐地察觉到了传统研究中的局限,指出女性问题“关系到人们对历史的整体看法和解释,关乎文学交流史观念的革新”。加入女性视角后,本书立足于一个更加复杂的场域,综合考虑社会、心理、历史、审美等多方面影响因素,描绘了诸位中国现代女作家在中德文学和文化关系中扮演的重要角色,实现了对中德现代文学交流史的补充乃至重构。

二、基于史料与文学作品开展了大量的实证研究,突破了影响研究和平行研究之间的界限。冯晓春教授治学态度严谨,推崇在学术研究中“靠事实说话”,将实证研究与文本分析有机结合,即先立足原始材料,再对难以考证的内容加以理解与诠释。除冰心、庐隐和冯沅君外,许多研究对象的作品缺少全集。尽管如此,作者系统爬梳整理了丰富的文本材料后,在个案研究中获取了诸多具有重要价值的发现。比如,在整理和辨析胡兰畦和安娜·西格斯文学作品、传记、访谈、回忆录、留学生手记、影像等各类材料的基础上,披露了中国现代第一位女将军胡兰畦的作家身份,并将其纳入中德文化交流的框架中,阐明了她在中德文化交流所做出的贡献。

三、兼具学术研究的严谨与人文学者的温情,体现了对研究对象的“同情之理解”。现代女作家对德语国家思想资源的接受偏好和审美倾向与其生活经历密切相关,创作中常见自叙传色彩,因而她们经历的现实困厄与文本内容纵横交织,是分析研究中绕不开的话题。本书以冷静理性且充满人文关怀的视角呈现了曾受包办婚姻束缚的冯沅君与情路坎坷屡经挫折的女兵谢冰莹在《少年维特之烦恼》中寻求到情感与精神的共鸣;失去恋人抱憾终生的石评梅在诗作《我只合独葬荒丘!》中化用郭译《茵梦湖》原句,在真实生活与文学书写中还原与演绎悲剧情节;从琐碎压抑的家庭生活中挣脱的陈敬容偏爱里尔克的诗作,由伤感走向里尔克式的深邃。冯晓春教授指出,中国现代女作家因社会传统的种种规约从而受到家庭和婚姻的牵绊,但在审美与创作时,个人情感的表现也更为鲜明和细腻,自我书写的倾向更为强烈。

冯晓春教授兼具条理性与趣味性地在中德文学交流研究领域开辟出一条新的道路,作为新时代的中国学者,她在延续相关研究传统的同时,发掘了研究史料,革新了研究方法,以卷帙浩繁的文献典籍为载体,探讨了中国现代女作家如何参与中德文学对话。本书既为中国现代文学的研究者提供了新的视野、新的结构,又为德语文学研究的同仁引荐了在跨文化交流视角下明珠蒙尘的多名中国现代女作家,体现出可贵的人文关切与学术价值,发出了新时代中国学者的声音,推动了中德文化交流互鉴,并为助力建设中国特色话语体系和叙述体系贡献了力量。

(供稿:王茜 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号