《繁荣与衰退:中国市场经济:1000-1500年》这本书出自香港岭南大学历史系教授刘光临。全书利用非常珍贵的11世纪市场和人口数据,首次使用定量方法来探讨中国早期市场经济。书作者通过深入分析指出,宋代呈现出繁荣的市场经济景象,而在明初,由于严厉管制,使得元代末年的战乱、社会动乱、经济衰退的情况被继续延续,市场规模相较于过去大幅缩小。

这本书也充分证明,哪怕在不具备革命性技术创新作为经济增长驱动的古代大多数时期,市场自由也可以有效促进市场分工,并带动手工业、农业呈现出同步驱动型的增长。

当然,需要指出的一点是,宋代的市场经济繁荣,尤其是市场扩张和人口增长,如书作者所指出的那样,与以开封为中心的军事-财政中心的形成密切相关。唐朝中后期,中国的经济中心就已经整体南移,而关中-洛阳一带,自此后实际上已经难以保障朝廷体系的粮食供应,以及北部边疆的军事开销。宋朝定都开封,通过疏通内河航运网络极大地促进了南北经济交流,鼓励长途贸易和城市消费,国家财政体系高度货币化。

书中也提及,宋代的航运业十分发达,带动了相关的行业就业,不断促进技术革新,使得船舶类型能够适用于各类大小河流,还带动了运河、船闸、河流疏浚、内陆水道整治等工程技术创新。便利的航运使得商业组织层面出现了令人激动的制度创新,如合伙制、投资与所有权及运营分离,商业簿记和合同被用于分配利润、交付货物以及雇工。

相较来说,明初建立起的经济体系,体现出强烈的管制色彩。书作者认为,这不免受到元朝体制的强烈影响。尽管元朝官员、蒙古贵族对于商人非常友好,欧亚大陆的商路在一定历史时期内也因为主要由蒙古系的军政势力控制,而异常通畅,但“元朝社会在制度上时源自等级制、部落制的游牧社会”。

某种意义上,朱元璋集团在构建明代经济体系时,事实上很难对宋代的市场经济环境和具体运作形成想象。最根本的区别在于,宋代实际上不同于其他任何朝代,赋税主体并不是土地税,而以盐酒茶的专卖中获取税收和利润,部分采用国家专营模式,由此形成间接税为核心的制度。“11世纪70年代,宋代已经成为一个有能力对流通商品特别是消费品征税的强有力的税收国家”。到了明初,庞大的军屯,事实上就是对旧时战时经济、边疆经济的长期延续,这本身就是去市场运作的方式。而明代的其他行政和经济政策也体现出强烈的管制色彩,意在避免市场经济腐蚀官僚队伍。

《繁荣与衰退:中国市场经济:1000-1500年》这本书从四个方面对照了宋明时期中国市场经济的扩张与收缩:人口增长、城市化和耕地面积;贸易、水运和货币供应;税收;物价、实际工资和家庭收入。

书中在讨论宋明货币经济规模时谈到,明初以宝钞管制市场的办法,也就是无节制地通过发行没有储备金的纸币,造成恶性通货膨胀。但朱元璋集团甚至不认同这个简单的道理,仍然致力于通过打击官僚集团和商人阶层来希望延续宝钞的信誉。这种情况下,明初甚至明代中期,国内部分地区甚至不得已采用标准等价物来勉强推行货物交换。1503年,工部官员就向朝廷上奏,“云南专用海蚆,四川贵州专用茴香花银及盐布,江西、湖广用米谷银布,山西、陕西间用皮毛”。

同样是需要大量抽调南方地区的农民、工匠、商人到北方边疆地区服役,或者提供行政服务,在宋代通常采用货币方式结算薪酬,而明代初年因为管制经济压制商品经济的政治需要,所以服役者能够获得的货币报酬微乎其微——这也意味着,南方地区民众被抽调到北方边疆服役,在宋代可以释放出货币报酬,维持兵员流出地的商品经济活力;而在明初,这则成为了纯粹的负担。

受此影响,宋元时期十分发达的江河、运河水运在明代,一直到1600年都未能恢复到宋朝的规模,这也极大地限制了水运贸易所可能为国家财政贡献的税收,并且在相当程度上反映出人口城镇化、集中化的逆向态势。

当然,在16世纪,随着欧洲殖民者掠夺的美洲白银,通过菲律宾中转进入明朝中国,中国经济在那之后开始与全球贸易网络、货币流通网络联系在一起,所以刺激了晚明的商品经济发展。在这个剧烈变化发生之前,明代的商品经济处于长期压抑的状态,通货不足导致市场长期发育不良。

这本书通过对照宋明时期的物价、工资、收入情况发现,明朝建立以后的100年里,名义工资甚至不断下跌,而这正是民间商品经济活力不足、社会分工发生倒退的表现。这种情况下,按照现有史料、文献估算,1400年的名义国民收入为8100万两白银,仅为1080年前后的12%——哪怕到了1580年,也就是美洲白银已经在大规模地流入中国的情况下,明代的名义国民收入也远低于北宋盛时的6.73亿两白银。

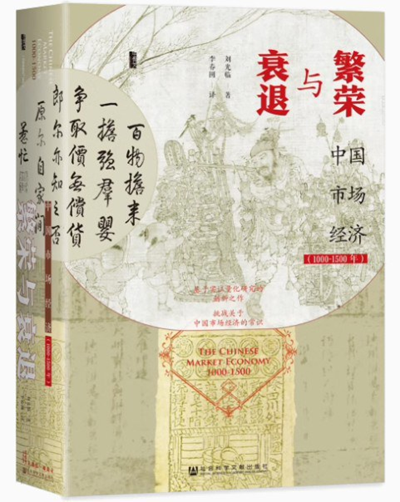

所评图书:

书名:《繁荣与衰退:中国市场经济:1000-1500年》

作者:刘光临

译者:李春圆

出版社:社会科学文献出版社

出版日期:2024年7月

(供稿:林晨 一审:戴佳运 二审:陈麟 终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号