《厦门大学海疆剪报资料选编》萧德洪、蒋东明主编/厦门大学出版社2016年12月版/12000.00元(全24册)

随着“一带一路”国家战略的提出,海上丝绸之路研究引发越来越多学者的关注,与之相关的海上贸易与交通、华人华侨与中华文化域外传播、海洋权益维护与海洋意识等问题成为当下研究的热点。但这些热点问题研究的深入,都离不开资料的搜集与整理这个最基础工作,否则,任何问题的研究都会成为无源之水、无本之木。因此,资料搜集与整理已成为关键节点之一。可喜的是,新近由萧德洪、蒋东明主编,厦门大学出版社出版的《厦门大学海疆剪报资料选编(第一辑)》(以下简称《选编》第一辑)与学界见面,该套丛书以部头宏大,资料撷取独特,史料价值极高引起学界关注,必将成为海洋史和华侨华人史研究的一座丰碑,史料价值极高。

一、资料概述

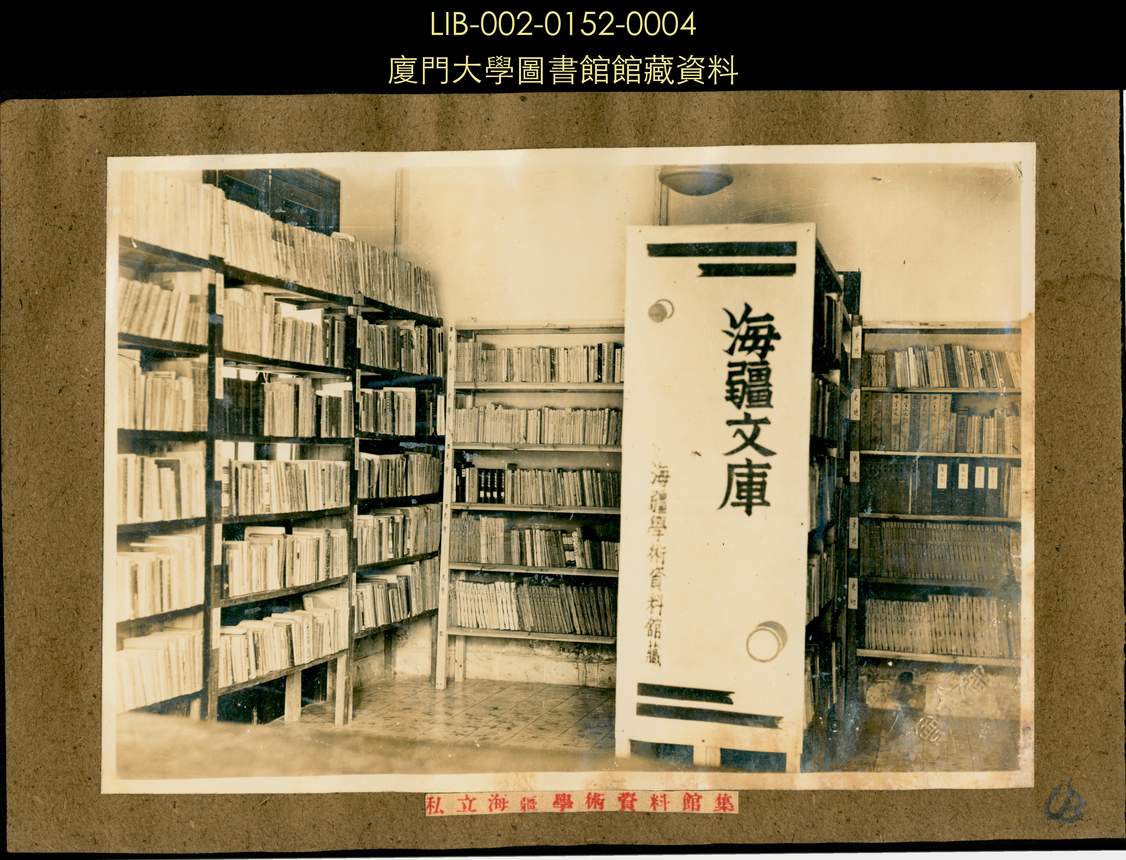

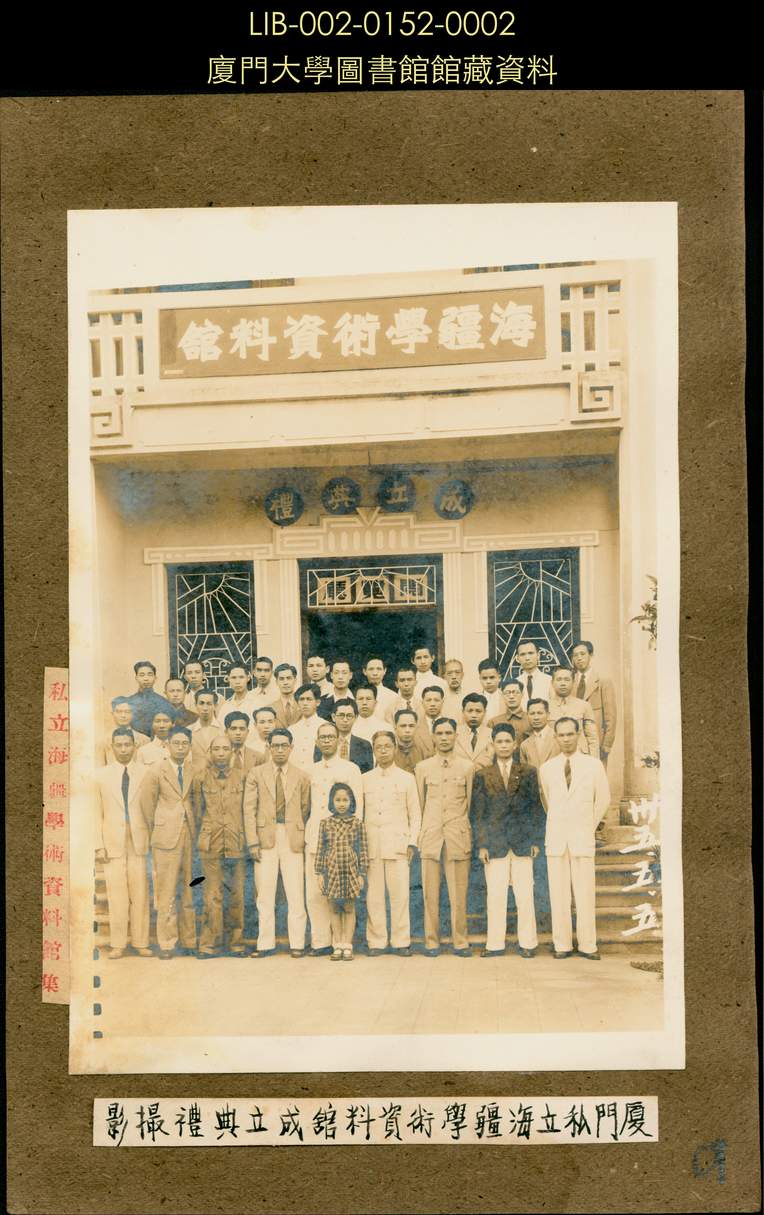

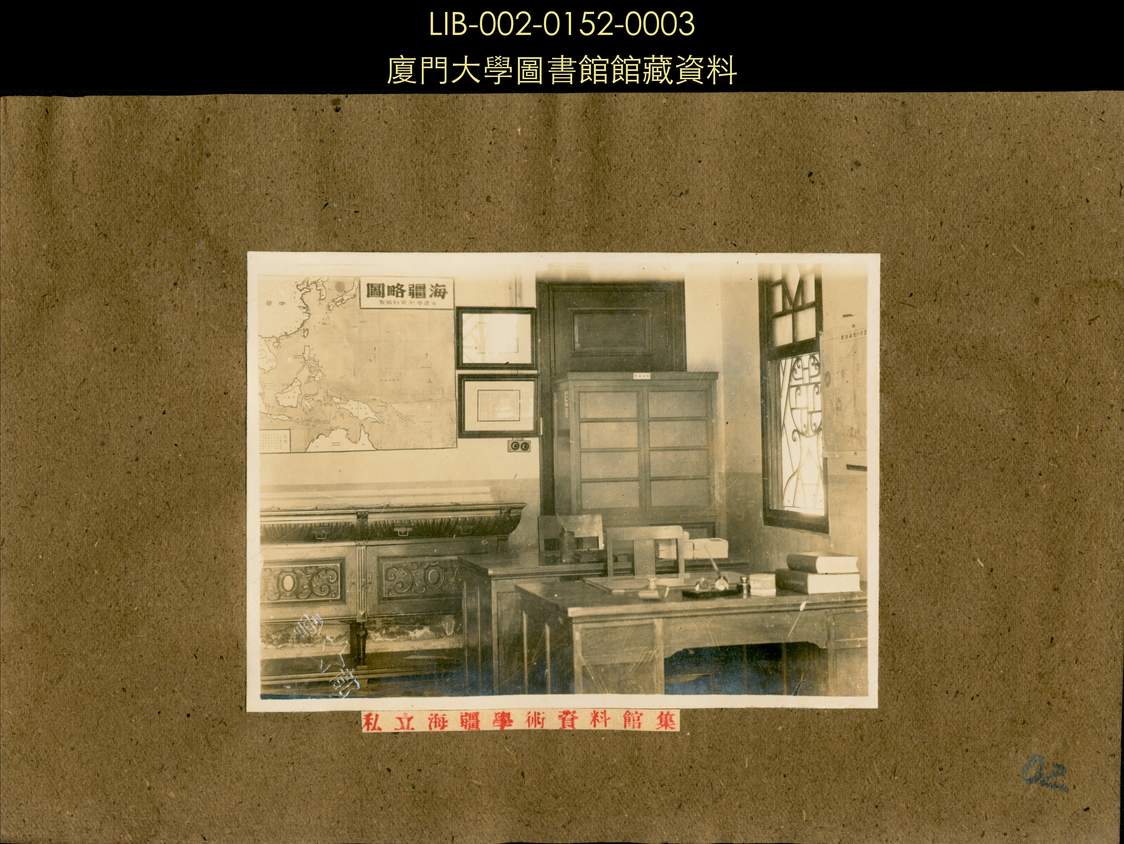

《选编》第一辑相关资料主要来源于二十世纪四十年代成立的“厦门私立海疆学术资料馆”搜集整理的一批剪报资料,这批剪报资料现庋藏于厦门大学图书馆,收集者是近现代福建著名藏书家陈盛明先生。

二十世纪三十年代伊始,陈盛明先生就开始有意识搜集、整理相关藏书文献。抗战胜利后,陈盛明以“起斋图书馆”图书资料为基础,创办一个以搜集、整理和研究东南亚、东南海疆和台湾省学术资料为内容的海疆学术资料馆。一九四五年冬,陈盛明先生在其弟陈盛智协助下,“私立海疆学术资料馆筹备处”在泉州中山路原“侨务局”旧址挂牌。一九四六年五月五日,在闽南贤达资助下,筹备处迁往厦门虎园路21号,正式取名“厦门私立海疆学术资料馆”,陈盛明先生自己任馆长。该馆除设阅览室外,还先后举办万帧图片展览、福建文献展览、佛国图片展览等,并编印《厦门私立海疆学术资料丛书》。

在海疆学术资料馆文献中,剪报资料是该馆最大特色之一。由于陈盛明先生长期从事报刊编辑工作,对资料搜集、剪辑有专门研究,因此,这些来源于百余种报纸、杂志的剪辑资料不仅分类科学严谨,而且内容集中,针对性极强,数量极为客观,目前仅存于厦门大学图书馆的剪报资料装订本就有一千余本,这批剪报收录时间从1909年到1994年,包括东南亚各国华侨华人新闻、中国国内侨乡新闻、侨务政策,也有政治评论、经济分析、社会风情描述以及各地华侨华人教育现状等内容,涉及到的文章有四万多篇,图片达六千多幅(参见《选编》第一辑出版说明)。这批庞大的剪贴资料主要来自于《华侨商报》、《七十二行商报》、《南洋商报》、《华声通讯》等中外报纸119种,是20世纪东南亚华侨与中国侨乡发展状况的综合记录与历史写照。

对于这批剪报资料的缘起,陈盛明先生也曾有过论述:海疆学术资料馆“鉴于剪报资料的学术价值,特于图书部设置剪报组”,“剪贴目标,虽以海疆问题参考资料为主,但其他资料,弃之可惜,也随带剪存。报纸之外,并采及杂志、书刊、小册、传单之类,每件必记明出版时间和出处,贴在大小一律的衬纸上,把它分做一般学术、政治、侨务、海事、经济、社会、文教、传记、地志、图片十大类,每类再以十进法细分”(陈盛明:《剪报资料分类目录·弁言》, 1947 年5 月5日)。陈盛明先生对这批剪报资料缘起与剪贴目的的说明,不仅仅表明剪贴目标具有极强针对性,而且也表明其剪贴方式、方法的科学性与实用性。

近期经过整理出版的《选编》第一辑是陈盛明先生搜集的剪报资料中的一部分,主要选取了与东南亚各国历史、政治、经济、社会等状况有关的剪报资料133本,将其整理为24巨册,计1200万字。

二、资料价值

如果从学术研究视角分析,厦门大学出版社出版的《选编》第一辑具有极为重要的资料价值。

第一,海疆归属的重要明证。

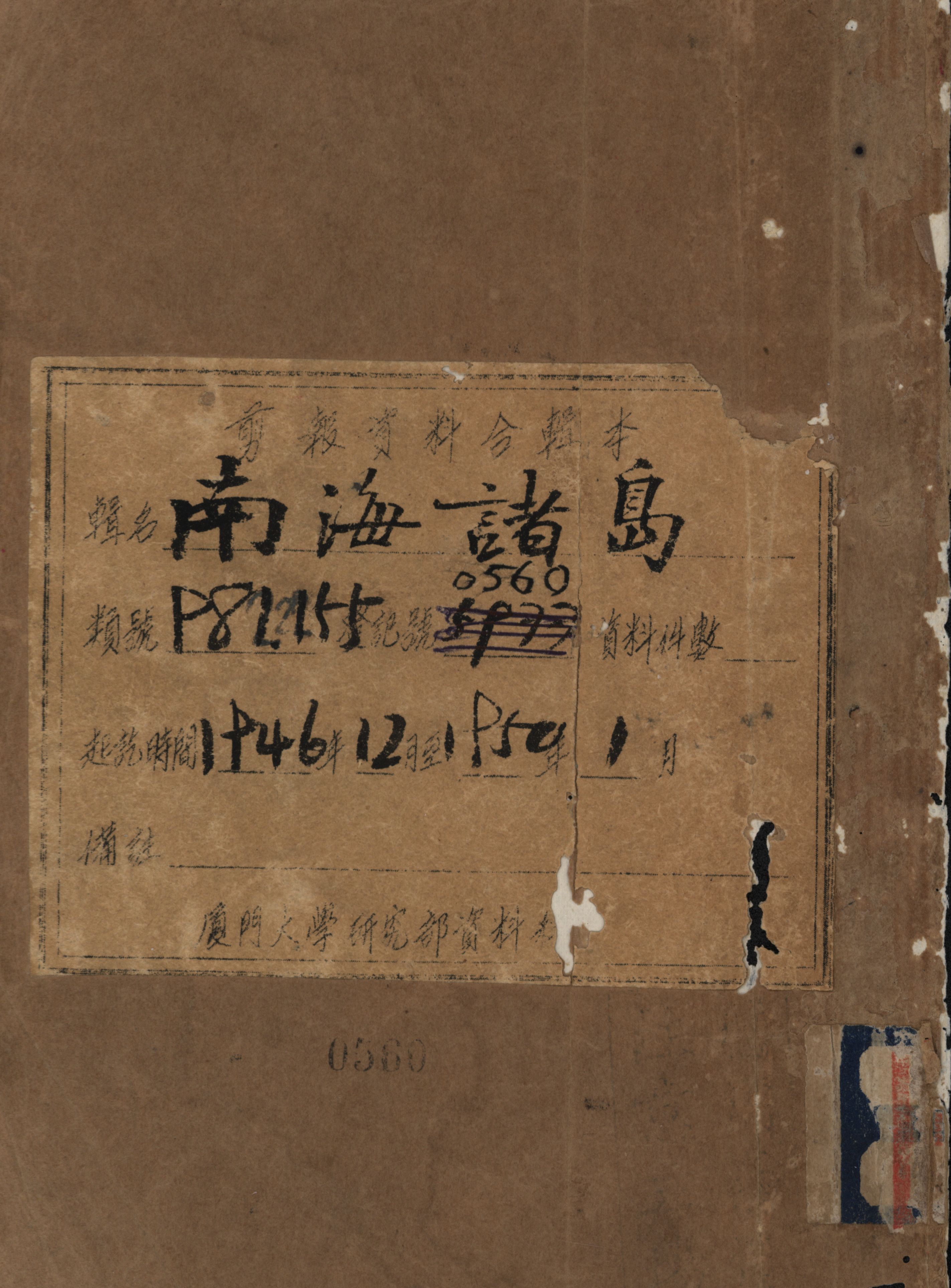

南海诸岛自古以来就属于中国领土,这本属无可争辩的事实。但由于近代中国的积贫积弱,西方列强的入侵和二战期间日军对南海诸岛的占领,留下领海纷争隐患。陈盛明先生敏锐注意到这个问题的重要性,就特别留意这方面资料的搜集工作。基于如此考量,《选编》第一辑中的许多资料,成为证明南海诸岛属于中国领土的重要资料。如1946年12月2日的《新闻报》有《南海中的几个小岛》一文,从历史角度充分证明“包括十五个单位的西沙群岛”属于中国的史实。该文在述及西沙群岛时就说:“德(国)政府曾于1883年派人测量制成该图(西沙群岛图),及1925年经鲁逵司测量舰舰长修正。我国政府的注意是在1907年日本人西泽吉治占据东沙岛肇起衅端以后,当时两广总督张人骏曾向日本领事据理力争,后经英国领事出面仲裁,结果由中国政府出价16万元,将东沙岛收回。那时听说海南大洋中还有西沙群岛,虑及再为日本人占据,清廷乃派副将吴敬荣等驾轮前往查勘”。在“一度提议开发”一段文字中,文章继续提到:“宣统元年,粤督张人骏复派吴敬荣等率领官商及化验师、工程师、测绘员、医生、工人等一百七十余人分乘伏波、琛航、广金三兵轮前往复勘,水师提督李准亦同往,历二十二日始返广州。当时即拟定各岛名称,绘成总分图,并详定开发计划,向清廷力陈该地为欧洲来华要冲,乃中国南洋第一重门户,如不及时经营,适足使外人觊觎,损失海权”。清政府对西沙群岛的开发后因张人骏的卸任无果而终,但在民国初年却得到中国商人的开发。如民国六年(1917年)广东商人何承恩以及后来的四位商人先后向广东省长公署呈请开发西沙群岛,直到民国十年,广东香山县商人何瑞年等向内政部呈明申请开发,得以成行,数百名来自台湾的工人开始在岛上修建码头、工厂和轻便铁路等。到民国二十五年,国民政府拨款二十万元在岛上又设立观测台、无线电台、灯塔等设施。其中无线电台与日本、新加坡、辽宁等地均可通讯,灯塔光照远及十二到十八海里,对保障海上航行船只的安全起到了极大作用。晚清政府、国民政府以及地方商贾对西沙、东沙的经营开发,清楚表明南海诸岛归属中国的事实。

在《选编》第一辑中,有关西沙群岛属于中国领土的史实,在该书收录的《李准巡海记》更有详尽记载,其史料价值更高。如《李准巡海记》对西沙群岛上原住民“生黎”、“熟黎”以及“操北方语者”的“此间回民”的记载,说明西沙群岛是最先由中国人发现并开发的领土,其时间甚至可以追溯到汉代伏波将军马援征交阯时期。在珊瑚礁上,李准曾经命令属下在巨石上刻下了“大清光绪三十三年广东水师提督李某巡阅至此”的文字,并命名为“伏波岛”。此外,李准这次西沙之行,又命名了“甘泉岛”、“珊瑚岛”、“琛航岛”、“邻水岛”、“霍邱岛”、“归安岛”、“乌程岛”、“宁波岛”以及“华阳岛”等数十座岛屿,并“勒石悬旗为纪念”。这篇游记性质的文章,在证明西沙群岛自古以来就是中国领土方面,显得尤为珍贵。

值得注意的是,对于20世纪五十年代初期菲律宾对南沙群岛的主权索求,以及菲律宾政府鼓励菲渔民移植南沙诸岛的主张,《菲藉口安全受威胁,对南沙群岛表关注》一文中明确指出:“菲律宾目前所担心者乃伊都阿巴群岛。该群岛在南沙群岛(即团沙群岛),属于中国。其地在菲律宾、婆罗洲、越南中间。美国与西班牙签订巴黎条约之时,曾划明菲律宾之领土,南沙群岛并不曾划入菲律宾之领土中”。该文又讲到:“年前(1949年),美国陆军之一队‘坟墓登记队’曾欲往伊都阿巴岛登陆。(该岛并不曾发生战事)但为中国兵士所拒,当时美军即谓该批士兵乃‘共党’”。事实上这批在南沙群岛上的中国驻军是国民党残余部队。不论是人民解放军还是国民党残部,这已经足以证明伊都阿巴岛(太平岛)属于中国领土的事实。

对东沙群岛的主权,在《划归粤府辖治的南海中的几个小岛》一文中有明确记载:“1907年以前,东沙岛是个人迹罕到、毒虫遍地的荒岛,仅有时有广东沿海的渔船到那里捕鱼或避风。岛上不知在什么年代筑了一个大王庙,原来中国渔船到此,渔夫都登岸膜拜及利用以储藏食物。另外有渔人坟冢百余座”。虽然后来日本人占据了该岛,并在岛上从事非法活动,但清政府经过交涉,最终清政府通过“购买”形式,收回东沙岛主权。而对东沙岛的经济军事价值,作者特意强调“海上藩篱,应多注意”。

第二、海权与海洋意识研究的第一手资料。

《选编》第一辑最大特色之一就是处处透露着作者及编选者强烈的海权与海洋意识。书中所剪辑的“南海诸岛”相关文章,无一不是这种意识的反映。如《南海中的几个小岛》一文就强调西沙群岛为“欧亚之要冲,为南洋的门户”;并从 “岛上物产气候”、“发现的时期”、“一度提议开发”、“继由商人承办”、“经过许多波折”、“曾拟整理计划”、“战前设置电台灯塔”和“今后的期望”八个方面讲述西沙群岛的总体概况,论证了西沙群岛自古以来就属于中国领土的史实,反映着作者强烈的海权意识,到今天都具有重要借鉴意义。再如在一九四六年十二月二十日的《星岛日报》上的文章《我国南海中几个小岛视察记》对东沙、西沙、团沙以及南沙诸岛所属也有详尽叙述,对东沙群岛的军事战略价值也有叙述。其他文章如《赤道近旁有国土》、《南海行》、《岂容法人觊觎西沙群岛》、《西沙群岛属于我们》、《西沙群岛之历史观》、《我们的西沙群岛》、《南沙群岛实踏记》、《菲谋吞并我团沙群岛》、《中海舰载海军官兵驶东沙等群岛换防》以及《李准巡海记》等文章,都体现出每一位作者强烈的海权意识。尤其是《西沙之南是团沙,团沙南有詹姆沙》一文,明确提及早在1907年日本人侵占团沙(南沙)群岛时,“但已发现岛上居有中国渔民。日人经营虽久,但人数远不及国人为多,我国渔人对祖国印象深刻,南岛朱彭树上有刻木大字,文曰:‘大中华南屿×(一字看不清),打倒日本人’,字实陈旧”。这些资料,对研究近代国人海权与海洋意识,都是极为难得的第一手资料,弥足珍贵。

第三、华人华侨开发南洋的历史记忆。

中国人移民东南亚始于何时?学界还有争论,但最早始于周秦时期当不会有大谬。该书中引用了一九四六年七月四日《江声报》上张维元的一篇文章《我国移民南洋小史》,从这篇文章中就能大概了解国人开拓南洋的历史线索。文章从“唐代以前的移民”、“唐代的移民”、“宋代的移民”、“元代的移民”、“明代的移民”、“清代的移民”以及“民国成立前后”的移民几个方面进行了较为详尽论述,是一篇较早研究华侨华人移民史的文章。对华侨华人开拓东南亚的历史,或许西方人站在旁观者的视角看问题更为客观,如该书引用西方人林伍德、罗辛格二人合写的《中国在南洋的经济利益》一文说:“远在一千五百年以前,已有中国人移居亚洲东南。并留下有早期的通商资料足供参考,到了十九世纪末叶,才开始大规模的移植,其成就以马来亚最可观。1933年,马来亚人口有百分之三十九是中国人。而新加坡一地,中国人则占了四分之三”。这些移居东南亚的中国人,绝大多数从事经商活动,“在本地农业人口之间,担任着中间阶级的职务。各地区的零售商、贷款者以及经营小规模的制造业和运输事业的都是中国人,在米业和鱼业,他们是居于极重要的地位”。不仅如此,华侨华人对东南亚橡胶行业等也贡献甚巨,移居东南亚的华人“对于橡胶和锡业也极感兴趣,他们从事生产与制造,并输出大宗的其他货物,如糖、胡椒、菠萝蜜等。还有一部分中国人从事矿工和园艺工作”。华人华侨在开发东南亚过程中历尽艰辛,付出了巨大牺牲。

东南亚华侨虽然在开发东南亚过程中历尽艰辛,但他们与祖国共命运的爱国情怀依然高涨,“因为他们具有经济上的力量,所以华侨对于祖国的生活有重大的关系。他们每年有大批汇款寄留在中国故乡的亲属。一九三七年至一九四〇年头,住在亚洲东南及其他各地的华侨,汇回中国的款项,不下二X万万元(中国法币),约值美金数万万元。他们在团体上是极端爱国的,曾给予孙中山先生及其继承人以财政上及道义上的援助,使他们能组织革命政府,并发展民族主义运动”。

对于华侨华人开拓南洋的历史功绩,1949年4月21日的《星光日报》刊载的《马六甲王国与中国》一文也有记述。认为在十五世纪马六甲王国之所以能成为南洋最强盛的国家,因为“开发马六甲皆华侨之功”,“在明代,南海诸国中,与吾国关系最密切,受吾国文化影响最深者,当首推马六甲”;“马六甲之开发,要皆得力于吾侨”。这些来自中国大陆的华侨,主要以福建人和广东人为主,“此地(指马六甲)属荷兰管,闽粤人至此采锡,及贸易者甚众”。从这篇文稿同样能够看出华侨华人开发南洋的筚路蓝缕之功。

第四、研究近现代东南亚国家状况的重要资料。

值得注意的是,国内传世文献资料对东南亚各国历史情况记载往往从“天朝大国”心态俯视南洋诸国,“正史”所载多以“朝贡”贸易方式叙述中国与东南亚各国关系,对东南亚地区的历史发展、社会经济状况、民生民俗记载甚少。即使到了近代,一些介绍东南亚民风民情的文章出现在国内报刊杂志上,但这些数量较少的游记性质的介绍尚不足概括东南亚各国历史文化全貌。而《选编》第一辑一书,以专题形式,对东南亚各国的地理、历史与人口、政情、经济文化以及争取民族独立的斗争都有详尽介绍。尤其是对东南亚各国民俗、物产、贸易、人口以及西方列强在东南亚的殖民等内容的介绍,极大方便了学界对东南亚国家历史的了解,是研究中国与东南亚各国关系的第一手资料,学术价值难以估量。如一九四八年八月三日《光华日报》刊载的《越南的生产与贸易(上)》一文,对这一时期的香港与越南的贸易往来有较为详尽统计,同时对二十世纪四十年代末越南的农业生产、工矿生产以及港越贸易均有论述,统计数据颇为翔实。再如对东南亚人口史研究,《选编》第一辑一书中有大量东南亚各国人口统计数据,这些统计数据,分门别类列出各族裔的人口数量、男女比例、人口分布、从属行业等,成为研究二十世纪四五十年代南洋地区人口问题最为重要的资料。如一九四八年一月五日,《光华日报》发表的《马来联邦总户口公布》一文,据该文记载,全马来西亚“十二单位四百八十六万余人,华人总数一百八十八万余人”,华人总数占全马来西亚联邦人口的38%之多。尤其是在星洲(新加坡),1947年全新加坡总人口数为九十四万余人,华侨人数就达七十二万七千余人,占总人数的比例达到77%。此外,有关菲律宾、越南、泰国、缅甸等国家的人口数量、性别比例、各族裔人数等也都有详尽记载,为相关研究者研究二十世纪四五十年代前后东南亚人口史提供了极大便利。

在南洋地区,不仅华侨华人数量众多,而且对当地社会经济的影响也举足轻重。如在二十世纪四五十年代,东南亚地区民族解放运动日渐高涨,1946年,越南境内的华侨人数就已超过三百万,华侨从事米行生意的商店占了全越南米店的90%以上,对越南经济有着直接影响,《越南三大港埠和三百万华侨的命运》一文更是直言不讳地指出越南的经济“操纵在华侨手里”(第四册第108页),但华侨的地位在法属越南时期却极为低下,“华侨的命运却操纵在法人的手里”,“华侨商业在越南遭受混乱与不安的打击”(第四册第108页)。象华人华侨在越南的遭遇这样的记载在四五十年代的东南亚其他国家也有反映。如何准确评价二十世纪四五十年代华侨华人在东南亚各国的政治地位,充分肯定他们的历史贡献,《选编》(第一辑)给我们提供了充分的史料依据。

以上我们从“海疆归属的重要明证”、“海权与海洋意识研究的第一手资料”、“华人华侨开发南洋的历史记忆”以及“研究近现代东南亚国家状况的重要资料”等四个方面简要论述了《选编》第一辑的史料价值,这几点内容实质上仅是《选编》(第一辑)众多价值中的一小部分,其他诸如“二战前后中国与南洋贸易概况”、“民族解放运动时期的南洋各国舆情”、“华人华侨与近代南洋社会变迁”、“华人华侨与近代南洋各国文化教育”以及“近代以来海上丝路的新变化”等更多问题尚未论及,尤其是对近代以来海上丝绸之路新变化研究能提供更多新资料、新思路,对学界关于海上丝绸之路下线止于鸦片战争的传统看法有一定的冲击作用。

但仅就上述四方面内容来看,七十年前陈盛明先生从事海疆问题剪报资料工作,其远见和伟绩足以让后来者敬仰,毫不夸张地说,如果没有陈盛明先生志存高远的此举,就不会有今天《选编》第一辑的问世。同时,如果没有厦门大学出版社与图书馆的卓识与通力合作,耗费大量人力物力对这批剪报资料进行整理,或许这批剪报档案资料还躺卧在藏书库中,或只是成为极少数知情者的“珍馐”,更多研究者就不可能如此方便翻阅这批极为珍贵的海疆文献剪报,更难以对二十世纪四五十年代东南亚各国政治、经济、社会情况以及华侨华人问题做出深入研究。同样,要研究近代以来中国与东南亚各国的经济文化交流状况,要研究近代以来海上丝绸之路新变化,对我们这些海丝文化研究者而言,《选编》第一辑更是难得的第一手资料。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号