一

梁晓声在牡丹园的家,我去过许多次。一条很窄的小街里的一个不大的小区。梁老师说,小街现在通畅多了。前些年,人来人往,小商小贩川流不息。有一点好:一下楼就接地气,适合我写小说。

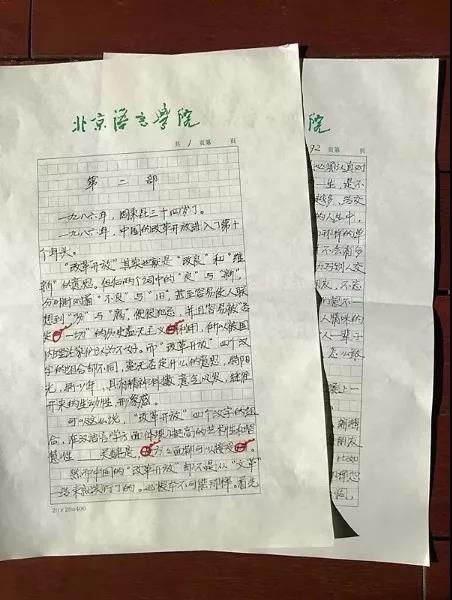

我怀念我见过的场景:一张小木桌,一把小木椅,桌上是一摞标有“北京语言大学”字样的400字大稿纸。小桌放在朝北的阳台上,窗外阳光明丽。梁晓声坐在这里,一笔一画地写着字,完完全全一个爬格子的工匠样子。

日复一日,他保持着这样的姿势,整整五年之久。

五年里,那一摞手稿,越积越厚,足足有3600多页。稿纸上的字,起初工工整整,安安静静;过了二三十万字后,这些字慢慢醒来,个别的笔画在探头探脑;再过三十多万字,梁晓声已然按捺不住字里行间的拳打脚踢;到了最后,就索性写在了A4空白纸上。

梁晓声《人世间》手稿

梁老师的书写,着实辛苦。

就这样,年复一年,日积月累,梁晓声率领着他笔下的115万个汉字,组成了一支雄壮而又浩荡的队伍。

后来,这些字变成了书。打开它时,不经意间,会隐隐觉出些特别:这些字有手感,有体温,细细绵绵地传递着一个手艺人的气息。而通篇看来,它精神饱满,底气充足。115万字一以贯之,仿佛是在一气呵成。

我所见到的,正是梁晓声写作《人世间》的情形。

二

最初接触到《人世间》这部书稿,是2015年11月20日。那是一个很阳光的上午。

梁老师说,他的新长篇,要写100来万字,第一部已经写完,第二部也快写到一半。他兴致勃勃地讲起这部长篇小说里的故事:在A城的贫民区里,有一个叫周秉昆的小伙子,还有他的哥哥周秉义、姐姐周蓉……我们早就知道梁老师在写长篇,也一直期待着一个时机。梁老师说,其他出版社盯得很紧。这部书,我决定还是交给你们、交给中青社。这么多年,我们一直很愉快。

我知道,早在1982年,梁老师就和我们有了渊源。那个时候,中国青年出版社刚创办《青年文学》杂志,编辑周晓红读到他的一个短篇小说,非常兴奋,转念想了想,由衷地对晓声说:你对那块土地这么深情,发在那里的文学刊物上,会更有意义。这就是发表在《北方文学》上的、给梁晓声带来广泛声誉的成名作《这是一片神奇的土地》。

梁晓声是我的学长,我们同校同系。两人聊天的时候,我叫他大师兄,有旁人在场,叫他梁老师。那一天的阳光一定十分灿烂。我和同事捧回长篇小说第一部手稿,当时我想的只有这么一句话:不失信任,不负托付。

梁晓声酝酿、构思《人世间》,是在2010年。那一年,他刚过60岁。他要写一部有年代感的作品,写这几十年中国老百姓的生活到底发生了什么变化,中国是怎么一步步走到今天的,他要把这些告诉今天的读者。

梁晓声回到了自己生活的原点。他从小生活在城市平民区,他打算从自己熟悉的生活写起,然后发散到社会的其他层面,写不同社会阶层的生存状况,写几十年中国的百姓生活和时代发展,写个人命运与时代变迁的交集,写一部50年中国百姓生活史。他思考着。这一思考就是三年。直到2013年初,他才开始动笔。

拿回来小说的第一部,我们和梁老师开始了密切的互动。《人世间》从上个世纪70年代初写起,自然要涉及到从那个时代起始的许多社会生活细节。“三八红旗手”的说法是哪年有的,70年代还有没有,我们要查资料。《悲惨世界》在“文革”前出过几卷,我们要去核实。更有人和世事的分寸拿捏和尺度把握。我们对发现的疑问能解决的尽量解决,不好解决的专门做有笔记。梁老师的写作与我们的审稿有条不紊,持续推进。这是一次深度的而又特别高效的合作,更是一段难忘的经历。这其中有我们作为编者的理解和要求,更有作者的宽容和大气。

眼看《人世间》的初稿就要完成,图书出版合同也该签署了。2017年6月5日,我们来到梁老师家中。梁老师说:你说要签上十年,十年里一万册总该能卖得掉吧!我说:那我们写不写起印数?梁老师说:现在做出版不容易,只要你们把书做好、做到位。我不敢相信。我很清楚,现如今,一位知名作家对自己的新作提出五万册八万册的起印数,早已不算稀奇。而梁老师对自己要写整整五年的长篇小说,居然不提起印数上的任何要求,在我看来,如果不是绝无仅有,也一定是闻所未闻。我毕竟在这个行业里待了很久。梁老师对他的写作是信任的,同样他对中青社也充满信任。新上任的中青总社社长皮钧得知后,很感慨地说:“梁老师这么信任我们,我们更要对得起这份信任!”

完成初稿后,梁晓声用了将近一年的时间进行修订。2017年9月4日,书稿全部完成。但一件挠头的事还没有着落,这便是书名。

2017年10月24日,我们再次来到梁老师家。一同前往的还有书籍设计师傅晓笛。本是来谈书籍设计的,梁老师先掏出了一张纸,纸上有一段话,是给长篇小说写的“题记”。我认真看了,觉得不妥。我说,你的长篇写了这么多的内容,一句话、两句话概括,反而会限制读者的阅读。他说那好吧,顺手就把那张纸撕掉了。几年里,我们和梁老师之间就是这样直来直去:我有问题,他来解析;他有困惑,我来释疑。但是,这段100多字的“题记”里,有三个字往我心里扎了一下。我脱口而出:人世间!梁老师一愣,说:高尔基有《在人间》。我说:高尔基是在人间如何,“人世间”是中国百姓用语。多贴切呀,“人世间”把世上的一切都给罩住了,我们这部书里装的正是人间世事。梁老师心理上好像没有准备。最初给长篇暂定的名字是“共乐区的儿女们”,他并不满意。我们磨合了几回,也没想出更好的书名。这是一个结。我们用这个暂定名,申报中国作协重点选题扶持项目,补报“十三五”国家重点出版物规划项目,申请国家出版基金资助项目,一一顺利通过。这都是对梁晓声和中青社的信任。但反过来加重了我们起好书名的压力。

“人世间”概括性强,一看就知道内容。我继续坚持。梁老师总是为他人着想,满怀同情地说:那好吧。

《人世间》,从此成了书名。

三

为慎重起见,在2018年1月的北京图书订货会上,我们推出《人世间》征求意见版。听取多方意见后,我们组织修订,于2018年5月拿出了正式版本,起印1万套;8月,加印1万套。从2018年6月起,我们开展了一系列的活动。我和李钊平我们两位责任编辑,还有营销部门的同事,陪伴着梁老师从北到南,进行讲座、座谈、研讨、签售。我们安排梁老师与网易合作“网易说”,线上直播两个来小时,观看人数超过100万。2018年9月,在长春出版年会上,《人世间》荣获“首届中国文学好书奖”。前些天,在第15届《当代》长篇小说论坛上,经在场的百余位专业人士现场投票,《人世间》被评为2018年度五佳长篇小说之一。从去年10月中旬开始,中央广播电视总台把《人世间》作为庆祝改革开放40周年的重点节目,进行了三个月136期的长篇联播。

《人世间》出版后,得到各方面的积极评价;梁老师所到之处,受到读者的热情追捧。有一个花絮:2018年6月,我陪梁老师来到方志敏烈士的故乡江西弋阳。梁老师给县委中心组学习会讲述“读书与人生”,全县300余位乡镇以上负责人与会,座无虚席。会后县里的同志找到梁老师,让他题款签名一套《人世间》,连夜送到一位拆迁困难户的手里。这是一位“梁粉”。第二天一早,这位“梁粉”通知当地,他准备搬迁了。梁老师不意之间,解决了一道久拖未决的难题。这是我们回上饶市的路上,“三清媚”文学会长毛素珍亲口讲述的。

2019年1月23日,由中国作协创研部、中国青年出版总社、文艺报社联合举办的“梁晓声长篇小说《人世间》研讨会”在京举行。与会专家认为,《人世间》是一部大书,一部与时代相匹配的大书。

梁晓声说,他写《人世间》,在尽最大的努力向现实主义致敬。人是这样的,更可以是那样的、应该是那样的。他通过他笔下不同层面的人物,传达他对社会的感知和愿景。

梁晓声心目中的现实主义,经过几十年的风吹雨打、日晒夜露,不矫情、不媚俗,已然成为他披沙沥金之后的内心和把持。这也正是《人世间》的魅力。

一部作品,如果能把时光留住,它也一定经得起时光的打磨。

《人世间》,应如是。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号