在四十年的创作生涯里,作家刘一达始终葆有对生长之地的挚爱,加上挖掘本土文化宝藏的雄志与恒心,他尝试以不同的文学样式和丰富的言说对象,在京味文学的园地上精耕细作,开疆扩土。继老舍为开创者的第一代,到邓友梅、陈建功等人为代表的第二代之后,刘一达逐渐跻身为第三代京味文学代表人物,成为这一文学阵营的中坚力量。

6月28日,由北京十月文艺出版社、Page One书店、凤凰网文化、一点资讯、北京市东城区文学艺术界联合会联合主办的“话说、画说北京城里的‘人五人六’——刘一达京味儿文学新书分享会”在Page One北京坊店举行,著名演播艺术家艾宝良,著名画家马海方作为嘉宾,与刘一达一道,与各界读者就“话说、画说北京城里的‘人五人六’”这一话题进行了深入的讨论。此次活动由北京电台主持人米夏主持。

刘一达,北京读书形象大使,京味儿作家的代表人物。至今已经创作出版诗歌、散文随笔、纪实文学、报告文学、长篇小说、影视和话剧剧本80多部,达1800多万字,作品已形成典型的京味儿语言风格,深受读者喜爱。其京味儿小说语言已被列为北京非物质文化遗产。

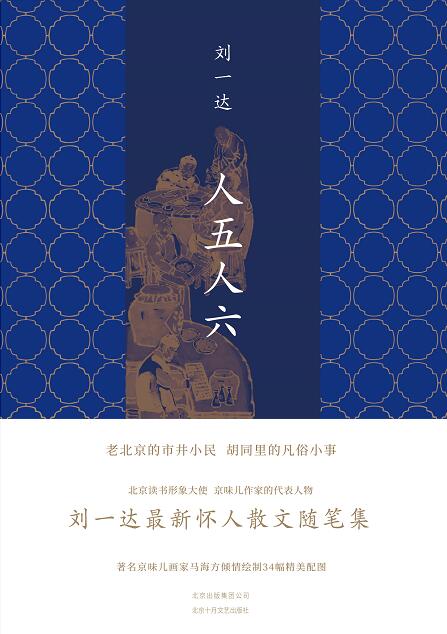

刘一达最新出版的散文集《人五人六》以三十四篇散文,勾勒出老北京的市井细民、胡同里的凡俗小事。这些打头碰脸的街坊邻居,有拾金不昧的、有地道仗义的、有江湖侠义的;也有失了初心的、虚荣逞能的。他们有情有趣,展现了北京人的做派和德行。那些被大历史牵动一生而仍然冲淡怨怼、笑对夕阳的老人,如今多以作古。作者回忆起他们,用情至深,浓烈真切。埋藏着新旧交替时代变迁下的感悟与反思,也为读者留下珍贵的历史存照。著名画家马海方贴合内容倾情作画。

《人五人六》可以看成是刘一达的《城根众生》《故都子民》等系列作品的延续。“人五人六”本是个贬义词,多指人装模作样假正经,但该书编辑认为,这个词用在新书上却很合适。这四字不仅点明了这本书怀人散文的特质,又不失刘一达一贯的幽默风趣。书中所叙细节扎实有根,有生活气息,有历史色泽。故事在怀旧气氛下展开,诚如贺桂敏所言:“北京拥有的双重文化身份,正在经受着时代变迁的痛感。其一是无名的缺乏文化辨识性的国际化都市,其一是有着丰富历史文化记忆的帝国古城。”作品叙述时间横跨建国前后,那些被大历史牵动一生而仍然冲淡怨怼、笑对夕阳的老人,像那些待拆的胡同和待伐的老树一下,如今早已鹤骨鸡肤甚至多已作古,作者回忆起他们,忧伤感怀,用情至深,浓烈真切。陈年往事、旧京掌故,笼罩上光阴的色彩。今夕比况,碰撞对话,埋藏着作者在时代变迁下的感悟与反思,也为读者留下珍贵的历史存照。

艾宝良说他非常喜欢刘一达的作品。“好多人把语言当成语文,把语文当成语言,其实语言不是语文。语文是看的,语言是听的,作家写的书是给人看的,所以它是语文。但刘一达的东西你又能看又能听,他写的既是语文又是语言。”艾宝良多次演播过刘一达的作品,在活动现场,他再次生动地朗读了《人五人六》中的片段。

“刘一达写得快,还有味道,什么味道?北京讲吃的、喝的形容为北京味儿,豆汁儿浇圈麻豆腐,这个味儿,一句话叫地道。”谈及配图的艺术,马海方认为看一遍小说是不够的,看一遍只有个大概印象,必须看两三遍才能画。“文字写人和用画笔画人,塑造形象的手段是不一样的。希望大家读小说的时候要注意人物的性格刻画。”

迄今为止,刘一达共写就了1800万字的作品,对于写作,他的感受是越短越难写。“民间文学就是娓娓道来讲故事,但文学不是这样,文学有深刻的内涵。老舍先生说北京话是活的,它活在哪儿?它要不断地推陈出新。而且很多老北京话用到现在已经不用了。”作为京味儿小说第四代传承人,刘一达坦言能咂摸出味儿来的文章才是好文章,而《人五人六》这本书正是能咂摸出很多人生苦涩的味道。

《人五人六》刘一达著/北京十月文艺出版社2019年6月版/55.00元

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号