12月13日下午,前门北京坊PageOne书店,早早坐满了热爱建筑文化的观众。他们来见证的不仅是一场来自机械工业出版社主办的《杂话建筑》新书发布会,更是几位年逾古稀的老同学跨世纪的聚会。

张克群

“我爷爷小的时候,常在这里玩耍,高高的前门,仿佛挨着我的家……如今我海外归来,又见红墙碧瓦,高高的前门,几回梦里想着它,岁月风雨无情任吹打,却见它更显得那英姿挺拔。”伴着音乐,“清华奶奶”张克群一曲《前门情思大碗茶》瞬间把大家带到了一百年前的老北京。

毕业于清华大学建筑系的张克群,早年受教于建筑学大家梁思成,毕业后一直从事建筑设计工作。她家学渊源深厚,亲朋好友中名人辈出。她的父亲张维曾是清华大学的副校长、中国科学院和中国工程院两院院,母亲陆士嘉是我国著名流体力学家、教育家,也是北京航空学院(现北京航空航天大学)创校教授之一,舅公施今墨,是享誉已久的北京四大名医之一。此外,她还有一个广为人知的身份便是高晓松的母亲,而她的女儿高晓江也是毕业于清华大学土木工程系的工学博士。

活动现场

活动现场,说起自己何时掉进学建筑这个“坑”,张克群不无幽默和感慨地回忆道:“1959年我上高二,那一年清华组织教师去北戴河休养。那天,我在岸边画画,梁先生湿了吧唧地从海里爬出来说,你喜欢画画,将来就学建筑。”

对话环节现场

嘉宾合影

此次活动,张克群还邀请了四位老同学作为嘉宾一起前来“杂话”建筑。这几位早已两鬓斑白的老先生各个声名远扬,分别是生于1942年的中国工程院院士、北京市建筑设计研究院有限公司顾问总建筑师马国馨;全国工程勘察设计大师、北京市建筑设计研究院顾问总建筑师柴裴义;比他们小一岁的福建省工程勘察设计大师、福建省建筑设计研究院首席总建筑师黄汉民;以及已经83岁高龄的北京文化遗产保护中心理事长、北京市建筑设计研究院约翰·马丁公司顾问总规划师罗健敏。他们与张克群都有一个共同的标签——建筑先师梁思成的学生。

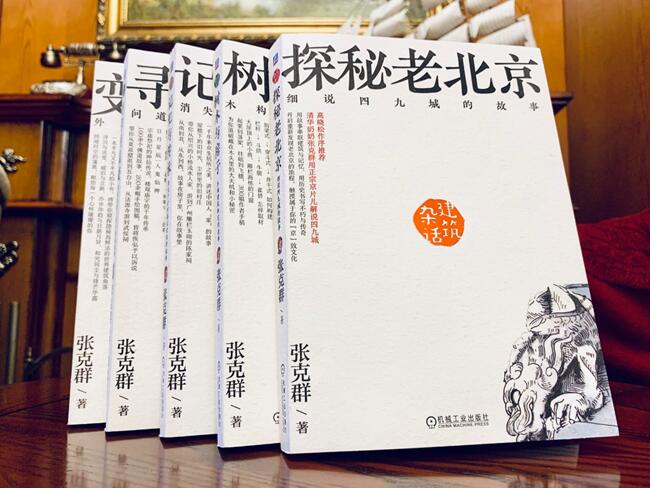

《杂话建筑》

由北京读书形象大使、宸冰阅读创始人宸冰主持,国家图书馆副研究馆员李东晔博士参与的对话环节,几位经历了我国几十年建筑变迁的老先生跨世纪的聚会、古稀之年的约定、相同职志的追寻,使得现场氛围热烈。

马国馨院士表示,应该感谢出版社,有担当地出版了关于建筑文化的读物。“我刚才看了机械工业出版社出的书,《建筑十问》的作者是张克群老师吴焕加先生,已经90高龄;另外一本《建筑三观》的作者也是90高龄的建筑学者张钦楠先生。这样总结性的作品,真是让人欣慰。”几位老先生回忆起梁思成、林徽因二位建筑先贤,在战乱中依旧坚持测绘古建、走访村落,条件艰辛异常,却初衷不改、坚韧执着,并且创建并完善了建筑学科,建立清华大学建筑系,才培养起了如他们这样一批最早的建筑专业人才,并在各行各业发挥光与热。而如今,张克群还在追随着老师的脚步,不断考察、调研、记录并传承着中国的建筑文化。因观众提问而说起自己考察经历的张克群,从手提袋中掏出了一个又一个折页小本子,每去一处便要做极为详尽的策划与资料查阅,还不厌其烦将建筑构件、形制、布局等一一手绘描摹,让主持人和在座嘉宾忍不住赞扬迭起。

建筑拼插模型

活动主办方机械工业出版社社长李奇也来到活动现场,他现场为读者讲述了机工社“日出十本书,日销十万册”的传奇,还带来了不少罩着玻璃罩的“四合院”“小园林”,并带观众参观这些精致而考究的建筑拼插模型,让现场读者大开眼界。

最后的提问环节,主持人所提问题被现场专业而认真的观众纷纷“破解”,其中,“中国现存最古老的木建筑是什么?”这一问题还引来了观众的广泛热议,有人说是佛光寺,有人说是应县木塔,有人说是南禅寺。虽莫衷一是,但现场欢声笑语、热情洋溢。

“这部书,最大的意义就是我的爱国情怀。从我的老师梁思成先生的《中国建筑史》到我这部《杂话建筑》,都凝结着我们自始不变的爱国情怀。”张克群在主题演讲结束时分享了该书创作的初衷。建筑,是最具感情和温度的人类活动载体,他们也具有独特的时间与生命,是每一个红尘过客寄托自己“存在”与“情思”的方式,是人类与社会、世界乃至天地万物形成关联的纽带。在某种程度上,建筑即使倒塌,也是不朽的。而张克群的《杂话建筑》,正是为大家阐述了中华文明几千年来的这种“不朽”。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号