经中国出版传媒商报记者核实,著名翻译家李文俊先生2023年1月27日凌晨3点30分去世,享年93岁。李文俊先生曾翻译过众多外国文学名作。

在漓江出版社出版的译作《故乡水》序言中,李文俊曾回顾自己的创作生涯。今特刊发与此,纪念先生。

翻译家李文俊。照片均由漓江出版社提供

我这一辈子

承漓江出版社厚爱,愿意出版一部本人的译文集,对此我一方面深 表感激,但同时又不免愧疚有加,因为在中国,比我优秀、高明与勤奋 的译家大有人在。不过对我自己来说,能有机会将自己六十年来的翻译 历程作番整理,找出些经验教训,也是一件好事,因此就恭敬不如从命 To这样的一本书,前面似乎总应该有一篇介绍性的文章,那就且让我 顺着记忆小溪的流淌,简单说上几句吧。

本人祖籍广东中山,出生地则是上海。偶然在地摊上买到一本1996 年出版的《中山文艺家名典》,里面的条目里收有与我同在外国文学所工 作过的老乡郑克鲁先生,却没有我。想必是他后来上别处去高就,成绩 斐然,影响巨大,收入他是理所应该的。我做助理编辑(比助教还要低 一等)一直做到改革开放,仅仅是译过、写过几本书,乡里没注意到我 是理所当然的。近年新发的二代户口本上标明我出生地是上海。我的确 是在上海出生长大,念完大学后才北上的。但多年来从未在新闻界工作。 也许正因如此,不论是上海的外国文学界与母校的新闻系(现在是“学 院” 了)都未将我视为嫡系子弟兵,不免使我感到有点像个“没有影子 的人”。以上闲话,不过是正文前的信口胡谄,看官看过,一笑便可。

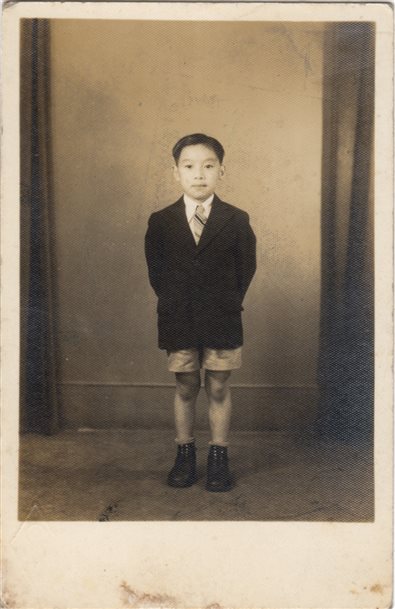

少年李文俊

至于我的生辰,家母曾在一封信中明确告诉我,“汝于庚午( 1930) 年十月十九日子时(十一时三刻)出生”。后来我将此事写入一本小书, 出版后寄了一册给杨绛先生。不料她老人家还真的抽空翻看了,并特地 电召我与妻子前去她家,一本正经地向我们指出:既已是子时,那便不 能视作十九日了,而应算是下一天亦即二十日出生,也就是说,生日是 与钱锤书先生在同一天,只不过是比他晚了二十年。我得知后当然感到 很荣耀,但是心知单凭生日同天这一点,是绝无可能在资质或成就方面, 沾到前辈大学者的一丝光彩的。

我的父亲是上海英商洋行的一个职员。抗战时期租界沦陷后,失业 在家,一时无事可做,便找了本商务印书馆出版的《青鸟》(比利时梅特 林克所作儿童剧)英译注释本,在暑期给我补习英语。也许正是因为这 个机遇,使我从此对外语和外国文学感兴趣,以至于日后走上了文学翻 译之路。抗战胜利后,凶神恶煞般的日本兵(上海弄堂小孩均蔑称之为 “小萝卜头”)不见了,街头出现了吉普车上举着酒瓶呼哨吆喝的美国水 兵,电影院里也开始上映好莱坞电影。这应该是我对美国文化的最初接 触了。记得我当时最崇拜的不是什么美艳女明星,而是一位叫亨弗利•鲍 嘉的硬派男星,他总是嘴角叼了根烟说话从不张口,让我心仪不止。而 《乱世佳人》里克拉克•盖博从沙发背后爬起身的那个反讽镜头,也给 我留下深刻印象。想不到四十年后自己翻译福克纳的著作时,还能从记 忆深处挖掘到一些该片所反映的美国南北战争的情景。当时路边地摊上 有的是过期的美国杂志,价钱便宜,我哥哥买了不少。我有空也时常翻 看。同班同学中,有一两个英文成绩较好的,会从美国旧刊物中选译些 短文,投寄给报纸杂志,常被釆用。我看了学样,也编译了一些电影资 料投寄给某家晚报,居然也登出来了,给我赚到几个够吃花生米的小钱。 这些豆腐干般的“报屁股”文章也算是我最早发表的译作了。不久,上 海解放,涌现出一批私营出版社,纷纷译介苏联、东欧以及其他国家的 进步文学。我与同学蔡慧、陈松雪合译了美国作家霍华德•法斯特的两 部历史小说《最后的边疆》与《没有被征服的人》,投出后竟也分别蒙新 文艺出版社与平明出版社接受出版。第一本出版于1952年,当时我仍是 复旦新闻系的一个学生。另一本则于1953年出版,当时我已进了《译文》 编辑部。

说不定与这样的“课余作业”有关,我大学毕业并从中宣部办的一 个学习班结业后,同学们纷纷分配到宣传新闻单位,我却进了中国作家 协会的《人民文学》编辑部。不久决定要创办《译文》杂志,我又被调 到同属作协的该编辑部工作。《译文》创刊号是1953年7月出版的,我 则是4月间到的编辑部,现在随着真正筹办刊物的老先生们陆续离世, 我竟成为存世的唯一 “元老” 了。

我在该刊(后改称《世界文学》)做足四十年,直到1993年以主编 身份办完“创刊四十周年纪念会”后,才得以退休。最初的二十多年, 我们“年轻人”素以处理杂务与下放劳动、参加各种名目的运动为主, 个人业余从事翻译是不受鼓励甚至要受批评的。记得直到1959年才由人 民文学出版社出版了一本薄薄的由我提出选题自己仅承译半本的《加兰 短篇小说选》(与常健一即老翻译家张友松一译,我还不敢一人独 译呢)。此外,承朱海观、庄寿慈、萧乾、邹荻帆、陈敬容等老一辈人的 宽松优待,也让我得有机会在刊物上发表了一些译作,特别是一些少有 人供稿的小国家的作品(我将其中的几篇收入本文集,不然怕是真的要 湮灭了)。稍后,文坛气氛愈益紧张。小编辑得以发表的机会更少了。幸 亏当时高层领导决定为了反帝反修需选译一些“毒草”供内部发行,这 倒使“年轻人”有了一些做文学翻译的机会。像卡夫卡的《变形记》等 作品便是当时我提出选题,自己翻译了五个中短篇,在1966年由上海译 文出版社以《审判及其他》为书名出版的。我记得亦曾与施咸荣、黄雨 石、刘慧琴等人合作,节译出版了 “垮掉的一代”的代表作《在路上》。 有一点需得说明。当时自己翻译机会虽然不多,但是做外国文学编辑工 作本身对小编辑来说也是一种学习。它使我什么都懂得一点,也知道什 么叫高质量的精品,而且还有机会与周作人、傅雷、杨绛、丽尼、王佐 良等老前辈接触,他们的来信较早时还是用毛笔书写的,保存至今都是 可以上拍的墨宝了。而编辑部老先生们的耳提面命甚至训斥批评,现在 想来,也能算是不出学费的特殊个别讲授了。

应该说,我在文学翻译方面所得到的主要成绩,还是在20世纪80 年代以后才取得的。随着国家整体形势的改变,不论是外国文学出版的 宽松度方面还是读者的需要方面,都起了巨大的变化。现在想想,最初 应袁可嘉等人之约为《外国现代派作品选》翻译福克纳的《喧哗与骚动》 的一个部分,也可算是改革开放浪潮推及外国文学翻译的一个小小微澜 了。在译了这个段落并受到注意后我便像是身不由己,跟着大潮往前漂 流了。

在正式翻译福克纳作品之前,我先编译过一本《福克纳评论集》,收 集了美、英、法、苏等国知名批评家的论文与有关资料。在前言中我写 道:“从许多方面看,他(指福克纳)都是一个独树一帜的作家。他的题 材、构思的独创性以及他的特殊的艺术风格,使他在瞬息万变的西方文学潮流中,像一块屹立不动的孤独的礁石。”这句话直到现在似乎仍未过 时,因为我还时常见到有人在写文章时援引。这本评论集出版于1980年。

评论集出版后,我更加觉得如再不完整译介福克纳的作品,未免“贻 人以本末倒置之讥”,于是便将其他几个部分译出,后又根据美国1987 年新出的“校勘本”从头至尾校改一遍,交出版社改排出版。

除了将《喧哗与骚动》译成出版,我还曾应漓江出版社之约,编过 一本“诺贝尔奖”版的《我弥留之际》,内中除收入福克纳的这部作品, 还有他的《没有被征服的》(王义国译)与《巴黎评论》对他的访问记 以及法国学者米•格里赛所编写的《福克纳年表》等重要资料。我在书前 写了一篇较长文章《一个自己的天地》,据莫言说,他即是通过拙文悟知, 既然福克纳能通过自己家乡那枚“小小的邮票”,生发出一个“自己的天 地”,那么他也大可经由老家高密东北乡,创造出“自己的文学共和国”。

接下去我又译出了福克纳的《去吧,摩西》《押沙龙,押沙龙!》与 《福克纳随笔》以及《大森林》等作品。遇到的困难与挣扎时的苦况这 里就不一一细说了。我只想指出一点:我特别注意收集与介绍福克纳的 随笔、书信以及别人回忆与评论他的资料。这个做法我是从老前辈汝龙 先生那里学来的。他20世纪50年代初在平明出版社,每出一本契诃夫 小说集,都要附上一些有关资料。后来他又学会俄文,穷毕生之力,译 出契诃夫的几乎全部作品,似乎还出了一本其他人论契诃夫的文集,这 样的精心呈献使我深感钦佩。2000年我得了一场大病,之前刚写完一本 《福克纳评传》,记得住病房时还通过电话与浙江文艺出版社的王雯雯女 士核对校样,当时的窘状,仿佛犹在目前。身体稍好后,我又贾余勇给 新世界出版社编写了一本《福克纳画传)(2003年),增加了《艺术成就》 《语言艺术》《走进中国》等章节,并插入百余幅插图。2008年,我翻 译与编译的《福克纳随笔》与《福克纳的神话》在延搁数年后终于出版。 后来又给人民文学出版社连写带译了一本《威廉•福克纳》,内收继承美 国“南方文学”传统的女作家尤多拉•韦尔蒂纪念福克纳的演说。可以 说,这又是学习与继承汝龙老先生传统的结果。

到现在,福克纳还有几部长篇尚未有中译。这项工程太艰巨,实非 年已老迈的我所能承担,所以倘然能够有新生力量自告奋勇参加到翻译 福作的队伍里来,我当然乐见其成。不过,让我感到高兴的是,目前已 有多位高校老师撰写出或正在写有关福克纳及其作品翻译问题的研究专 著,深度远远超过我,使我钦佩。除了福克纳,我对美国其他南方文学 作家也很有亲近感,曾译过生平与作品都有点怪异的女作家卡森•麦卡 勒斯的中短篇小说集《伤心咖啡馆之歌》,据说还颇受我国中青年作家的 青睬。年轻人爱读老友施咸荣译的塞林格的《麦田里的守望者》,出版社 约我译了他“次优秀”作品《九故事》。不久前,塞林格去世。他其他作 品写得太怪异,太钻牛角尖,都让人难以卒读了。

李文俊张佩芬夫妇

我病后身体稍稍好转,又不禁手痒,便开始译一些另一个路子的作 品,如英国19世纪初闺秀作家简•奥斯丁的代表作《爱玛》、20世纪初 英国儿童文学作家A. A.米尔恩的《小熊维尼阿噗》等童书以及弗•霍•伯 纳特夫人所著的《小爵爷》《小公主》《秘密花园》等。译这些作品适宜 于我休养身心,也让我重温年轻时所曾接触过的英国洋行气派。其实我 病后译出的第一部书还是美国前总统里根太太编的《我爱你,罗尼》。我 觉得西方政治家能写出这样的书实在难得,内中又谈到阿尔茨海默病, 目前已成为进入老年社会的中国的注意中心。我最近比较满意的译作有 加拿大著名女作家艾丽丝•门罗的《逃离》(本文集中收入了她另一个中 篇《熊从山那边来》)、托•斯•艾略特的诗剧《大教堂凶杀案》(我认为 自己注意到了原作内在的音韵),以及复译的海明威的《老人与海》(作 品里大海的涛声有如巴赫的赋格曲)与《忆巴黎》(时不时能闻到面包店 飘出的香味)。我这样做,有点像是个盼能尽量拓宽自己戏路的老演员。 说实在的,我不太甘心让自己,说得难听些,成为一位大作家的“跟包” 或是“马仔”。如果我是演员,我但愿自己是一个具有特性与独立品格的 演员。如果我是音乐演奏家,我一定努力使自己能具有个人的演绎方式。 我特别欣赏加拿大钢琴演奏家格仑•古尔德(Glenn Gould)o他弹奏的 巴赫的《哥德堡变奏曲》极富个人特色,简直能令人心驰神往。他宁愿 专心安静地在录音室中工作,而不爱在音乐厅里抛头露面,去享受众多 观众的大声喝彩。莫里哀是位伟大的戏剧作家,但又是极具演绎能力的 有创造性的演员。他最后还坚持带病演出,当天晚上回到家里就咯血而 亡。对于这样为艺术献出生命的态度,我始终怀着一种“虽不能至,然 心向往之”的崇敬感情。

杨绛先生与李文俊

为了力争自己翻译工作上的多面性,我在译小说之外也译过好几百 首诗歌以及一些美丽的散文。这部集子里也选收了一些。选登了《爱玛》 的一章,因为这是我与老友蔡慧合作译成的最后的一本书(此处发表的 属于我译的前半部)。他已于几年前离世。他为读者贡献了许多优秀译 作,自己始终单身,没有享受到家室的温暖。我祈愿在“那边”,他能不 再那么落落寡合,生活得更加热闹欢欣。

(2012年重阳节后一日)

李文俊,著名翻译家、中国社会科学院荣誉学部委员,原籍广东中山,1930年生于上海,1952年毕业于复旦大学新闻系,多年在《译文》与《世界文学》工作,1988—1993年任《世界文学》主编,曾任中国翻译协会副会长、中国加拿大研究会副会长等职,著有《美国文学简史》(合作)、《妇女画廊》《纵浪大化集》《福克纳评传》等,译有多种美英文学作品,包括福克纳的《喧哗与骚动》《我弥留之际》《去吧,摩西》《押沙龙,押沙龙!》等,编有《福克纳评论集》《世界反法西斯文学书系·英美卷》《世界经典散文新编·北美洲卷》《外国文学名著插图大典》等,1994年获中国作协“中美文学交流奖”,2011年获中国译协“翻译文化终身成就奖”。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号