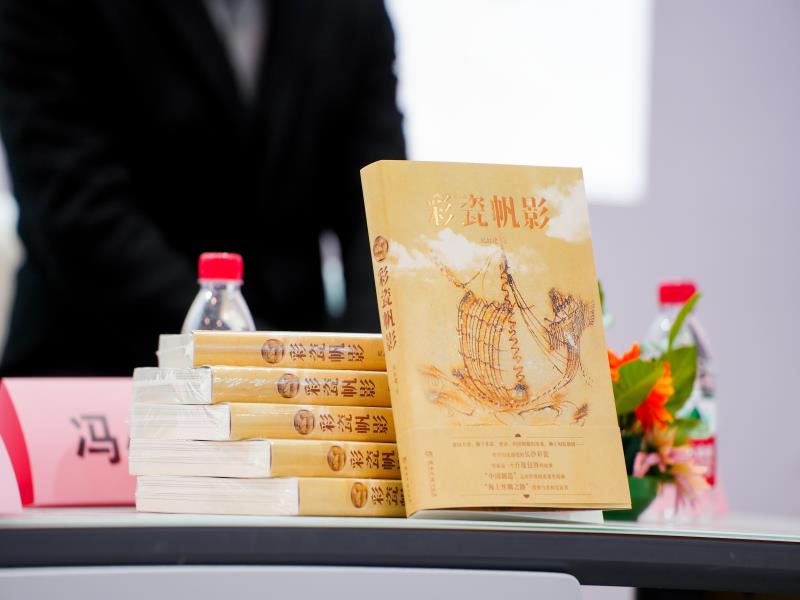

2月24日,鲁迅文学奖获得者、著名作家纪红建的全新力作《彩瓷帆影》首发式亮相北京图书订货会。该书由湖南文艺出版社出版,是一部寻访长沙彩瓷历史踪迹,展现“海上丝绸之路”上的中外交流,以全球化眼光重新认识中国文化历史丰厚遗产的作品。

此次新书发布会由湖南出版投资控股集团、中南出版传媒集团主办,湖南文艺出版社、中共长沙市望城区委宣传部承办。中国作协报告文学委员会主任何建明,故宫博物院研究员、中国古陶瓷学会会长冯小琦,中国报告文学学会副会长王宏甲,中国作协创研部副主任、研究员李朝全,著名作家、《彩瓷帆影》作者纪红建作为嘉宾出席了此次活动。湖南出版投资控股集团党委委员、董事舒斌,湖南文艺出版社总经理、总编辑谭菁菁,湖南文艺出版社副总经理李进,中共长沙市望城区委宣传部副部长黄跃新参加了此次活动。

首发式现场

关于作家:一次洗礼灵魂的远航

纪红建的家乡,就在离铜官窑唐朝窑址不远的地方,因此他自称是彩瓷的“娘家人”。他的老家、彩陶源村唐朝窑址、铜官古街上的陶瓷作坊,在地理上呈三足鼎立之势。“已经植入了我的记忆,甚至灵魂深处。但遗憾的是,我过去所有的认知和情感都是那么的狭窄,所有对长沙铜官窑的关注与重新审视,都处于被动。”纪红建在创作《彩瓷帆影》之前,从未想过与他对河相望的地方竟然是海上丝绸之路的起点之一,更没想到通过它,竟然会看到一条沧桑而辉煌的人类发展和文明进程的道路。

从2017年起,纪红建就以一种“娘家人”的认真,为《彩瓷帆影》积累素材。他从长沙彩瓷故里开始,深入探访长沙铜官窑如何南北融合、创新突破,成为世界釉下多彩陶瓷发源地、瓷器世界工厂艰辛而又辉煌的历程;再从湘江出发,沿长江、东海、南海、印度洋、阿拉伯海等,探寻长沙彩瓷出江、出海,打拼海外市场,将中国彩瓷文明推向世界顶峰的豪迈情怀。

“这是一次艰难的创作之旅,更是一次洗礼灵魂的远航,整个创作过程历经四载,有艰难,有辛酸,有泪水,但更有震撼、感动、反思和欣慰。”在新书首发会上,纪红建说到,采访难,创作难,文本探索难,思想表达难,是他创作过程上的挑战。通过众多专业人士的访谈、大量的陶瓷学、考古学、历史学著作的研读,纪红建开始逐渐获得了长沙彩瓷这一特异题材所需具备的必要的专业知识、历史知识等,筑牢了支撑这部作品写作达成的关键支点。经过无数次的实地探访、采访、资料查阅,纪红建在写作上真正表现出了一种对待家人般的熟稔。如丁晓原评论:“纪红建的行走既寻得长沙彩瓷丰富的踪迹,又使自己通过在地即景的联想走进历史,感知书写对象曾经的历史气场,使作品的寻访叙事显得迷人而饱满。”他并不满足于单纯介绍长沙彩瓷的历史,从瓷器本身,到器物背后古人今人的生活、创造和传承,《彩瓷帆影》详细又生动地照顾到长沙彩瓷的方方面面。

这部作品可以说是关于彩瓷的,但它也是关于民族、关于文明的一本大书。纪红建如此构思,已不单单是出于彩瓷“娘家人”的一腔热忱,更多地,还是出于一位作家对历史文化、对当下乃至未来社会发展的拳拳之心。

关于写作:历史与现实的有机连接

创作这部作品的意义何在?这是一直萦绕在纪红建心里的一个问题。“难道真的只是一个历史的呈现,对一件事物的探寻?”显然不够。作为一个有使命感的作家,纪红建清楚地知道自己的写作不仅仅是为了探讨过去,更多的是为了助益当下甚至未来。

或许是受费孝通老先生的影响,创作这部以长沙铜官窑彩瓷为主题的非虚构作品,纪红建更多是为了进一步了解中国社会,了解中国文化的来龙去脉。他似乎找到了答案,或者说找到了创作这部作品的当下价值。任何历史都是“当代史”。历史并不是封存在那里,任我们随手取到,而是要靠我们去寻觅、理解和重读。每个时代的人都有不同的理解方式,每个时代的人都会在重读历史的过程中找到自己这个时代所需要的养分。

毫无疑问,长沙彩瓷是中国乃至世界陶瓷史、世界贸易史、世界经济史、世界政治史、世界文化史和世界艺术史的一部分。创作中,纪红建始终在努力地将长沙铜官窑纳入全球化的进程中描述。极力让自己的表述既有纵向的时间流动,也有横向的空间流动;你中有我,我中有你。

纪红建说,他书写着的是“历史与现实的有机连接”。一千余年前的瓷器,与我们当下有什么关系?对我们能有什么启示?作家纪红建从这些问题出发,揭开了鲜为人知的长沙彩瓷的历史。

中国作协报告文学委员会主任何建明评论《彩瓷帆影》:“一个真正优秀的报告文学作家,必须具备不断拓展题材的能力。欣喜地看到纪红建的报告文学创作,正在朝着更深、更广的方向成熟开掘,他的新作《彩瓷帆影》便是证明。”在首发会上,何建明表示:“《彩瓷帆影》应该说是纪红建在报告文学创作当中的一部成熟的作品。”在纪红建笔下,长沙彩瓷不局限于一时一隅,是因为有更宏大的指涉。

纪红建提示读者,在长沙彩瓷兴旺发达的时代,中国也曾是制造大国,石渚窑口生产的彩瓷,是唐朝时名副其实的世界级的先进制造业。而今天,在中国制造业持续发展的时期,我们仍能从长沙彩瓷身上借鉴许多。它锐意创新,顺应商品经济的发展趋势,开发物美价廉的新产品;心态包容,不仅吸收各家技艺之长,还可以整合来自西亚和南亚的诸多文化因素,以它具有异域特色的纹饰和造型为各民族所接受。

推究根本,唐朝先进的不只是技术,唐朝所出口的,更是思想,是文化,是价值观。商品只是时代文化的载体,文化和价值观才是商品的最大附加值。那么,便联想得到,中国制造业的辉煌,其本质同样离不开中国新时代思想、中国科技创新、中国文化创新的诞生、发展与强大。

关于《彩瓷帆影》:打开历史深处的长沙彩瓷

诗意的彩瓷,堪称中华民族的伟大发明与智慧结晶,更是“中国制造”文化标签走向世界的重要里程碑。中国报告文学学会副会长王宏甲认为:“今天在‘一带一路’这条线上我们联系了世界上这么多民族,彩瓷是我们了解‘一带一路’的重要切口。”1998年,一家德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域的一艘名为“黑石号”的沉船上打捞文物陶瓷制品多达67000多件,其中出水的长沙铜官窑瓷器达56500余件,让世界的目光再次聚焦长沙彩瓷。原来早在1200年前,它就已远涉重洋,走遍了朝鲜半岛、日本、东南亚一带,越过印度洋、阿拉伯海,直奔阿拉伯,以及波斯湾地区的伊朗、伊拉克,红海之滨的埃及等20多个国家和地区,形成了一条色彩鲜明的“海上丝绸之路”。

长沙铜官窑首创釉下多彩,打破当时以青、白釉色为主的生产格局,形成“南青北白长沙窑”的鼎立之势,在世界陶瓷发展史上占有不可替代的地位。长沙彩瓷属于湖南,也属于中国,更属于世界,它就是前往世界的路。作家纪红建从长沙彩瓷故里开始,深入探访长沙铜官窑如何南北融合、创新突破,成为世界釉下多彩陶瓷发源地、瓷器世界工厂,艰辛而又辉煌的历程;再从湘江出发,沿长江、东海、南海、印度洋、阿拉伯海等,探寻长沙彩瓷出江、出海,打拼海外市场,将中国彩瓷文明推向世界顶峰的豪迈情怀。作者独辟蹊径,以贯穿中西的视角,依托行走、探寻、考古、历史讲述及史料记载,追溯长沙彩瓷走向世界的恢弘历程,既探秘中国制造远销海外的文化和经济因素,也描绘出一部数千年中西文明交流史的历史图景,展现出文明古国的丰厚形象。

在谈到作品的命名时,中国古陶瓷学会会长冯小琦谈到:“纪先生从文学的角度记述长沙窑我觉得这个题目非常好。《彩瓷帆影》,这四个字就概括了长沙窑非常重要的两个特点:一个是彩绘瓷是长沙窑独有的,质量最好,产量也是最大的;第二个“帆影”说明它扬帆远航,远销到世界各地。这两个也是长沙窑最主要的特点。”

《彩瓷帆影》兼具了题材之“好”和叙事之“美”的基本要素,这是一部大容量的作品,历史流转和现实经纬在这里汇合成一体。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号