我们有很多理由忧虑。忧虑,“是一种对不确定的未来的恐惧”,很多情况下我们在自己的想象中生发出根本就不存在的因果链,来诱使我们陷入循环式的担忧、心悸与焦渴。

正如爱丁堡大学英语文学教授弗朗西斯·奥戈尔曼在其所著的《忧虑:一段文学与文化史》书中所谈到的,当代人陷入忧虑的一个很重要原因,已经不再是近代哲人有关更高的善无法兼容于利益追求这样的高深命题,而是我们能理性分析自己的欲望,却感觉自己总是在做选择,还有可能选错,其结果就在于与欲望目标失之交臂。

有句话说得好,聪明人才会忧虑,而没心没肺的人通常活得很愉快。这其实不是对聪明人的恭维。忧虑是理性的副产品——我们相信自己“能”,经过理性评估作出抉择,然后行动。这种抉择和行动不免让“一切纳入考量,忧虑便疯狂滋长”。因为我们所在的当下,并没有因为技术手段而让我们相比古人,真正能够获得对周遭事物的掌控,所以看似强大的人,有时在戏剧性的外在冲击面前,显得是那样的脆弱。

当然,有时我们会期待自己像古希腊/古印度/古代中国的神话英雄那样,有能力去主宰自己的命运。而这种心理有时带来的竟然全都是沮丧,因为神话故事归根结底是悲剧文本,就连希腊众神在命运面前也也显出了自己的脆弱。

社会学家、经济学家、政治学家都在强调当下是风险社会,而我们的生活则充满着追求收益、愉悦与规避风险的混叠决策。正如书中所说,“我们身处的这个充满不确定性与偶然性的世界助长了我们的焦躁”。而“如何调动内心情绪和精神的确定感来协调配合,以适应这样的环境”,这很难说没有让我们变得更趋于忧虑。

有人相信,足够的金钱就会因为在很多选择中,拥有某些特权而得以免于忧虑。这种想法在一定程度上成立,却也十分有限的。因为金钱免去的是排队、供给紧张等因素造成的购买困难,在多数时候并不可能通过购买所有选择而让我们豁免于忧虑。

更有意思的是,哪怕在足够富裕的社会人群中,也很难不陷入某种意义上的“内卷”。《忧虑:一段文学与文化史》书中指出,资本主义社会中的选择权,会因为刻意标榜某些选择更为优质而营造更强的决策竞争,所以从二战后至今,英国各地的学校,学位供给的紧张程度并没有恶化,但因为教育产业热衷推出学校、校区、地区的排名,所以营造出家长们很强的择校冲动。提高选择紧张,可以创造产值,通过制造排行榜、宣传册、财务报表、检查报告,乃至校友择业的排序、排名,让人们陷入忧虑和焦渴,这样一来,少数所谓的优质学校、学位就变成了真正意义上的香饽饽,不能得到的多数人就因此增加了一分忧虑。而那些如愿让孩子进入名校就读的家长,难道就不会继续忧虑了吗?如果孩子日后没能像名校宣传的那样,走上“开挂”、“打怪”的成功人生,人们是反思自己的当初抉择,还是基于忧虑希望用争取其他稀缺抉择机会的方式,来继续“帮助”孩子?

内卷带来焦渴,最后创造忧虑。这样的怪圈当然不止在家长为孩童择校的一项选择上。消费主义潮流几乎卷入我们生活的方方面面,一方面鼓励过度地生产、过多供给,另一方面则营造文化氛围,挟裹着我们要尽可能付出精力、金钱以及自己的忧虑,在方方面面做选择,争取所谓最好的选择。当代人的情感世界也因此深受冲击,这造就了所谓的单身社会,相当部分的人们陷于内疚、自我批评和自我责备。

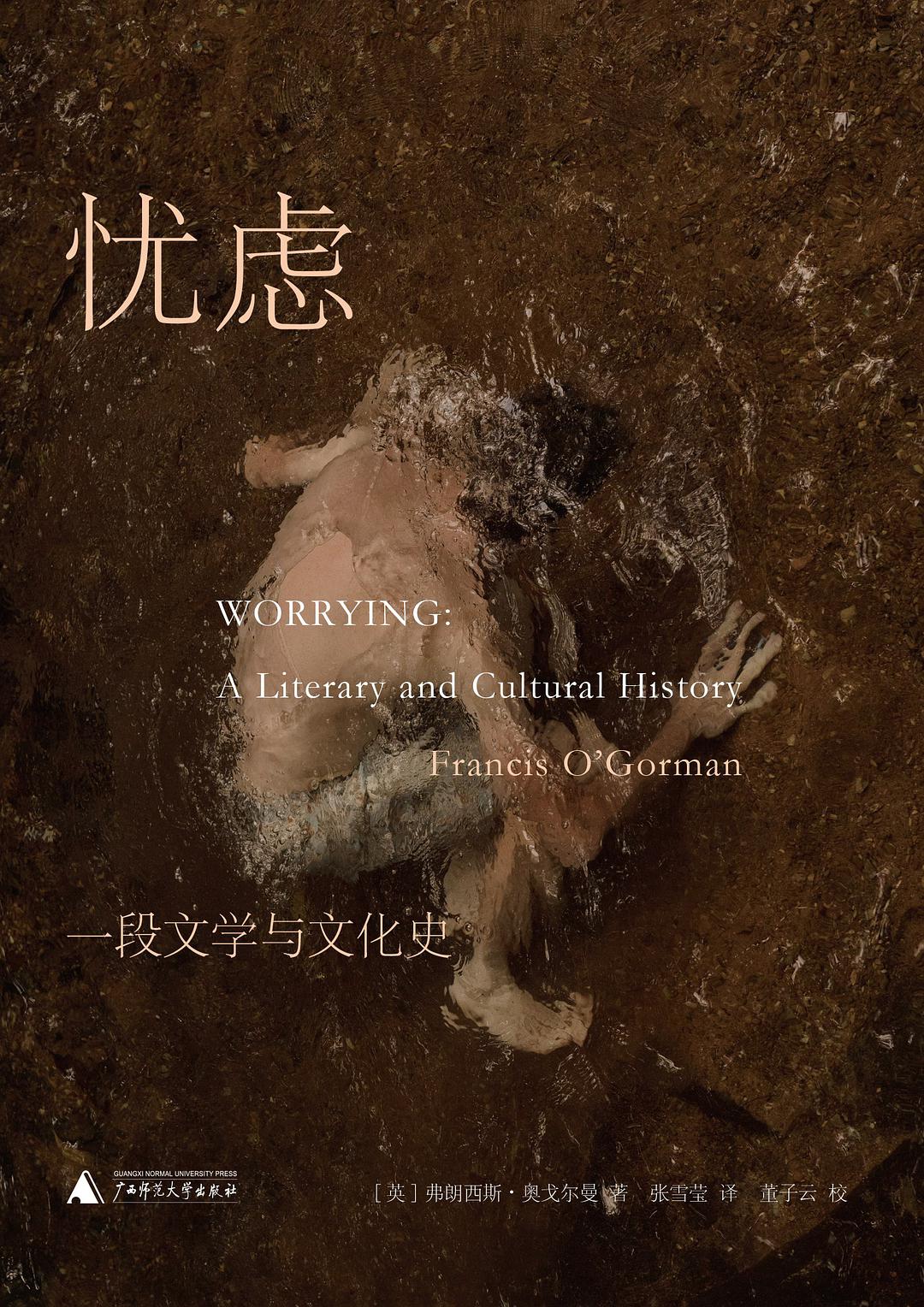

书名:《忧虑:一段文学与文化史》

作者:(英)弗朗西斯·奥戈尔曼

译者:张雪莹

出版社:广西师范大学出版社

出版日期:2021年5月

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号