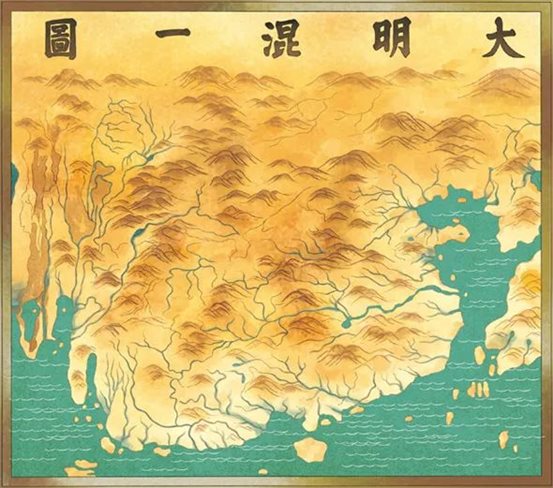

回顾海上丝绸之路的伟大航行

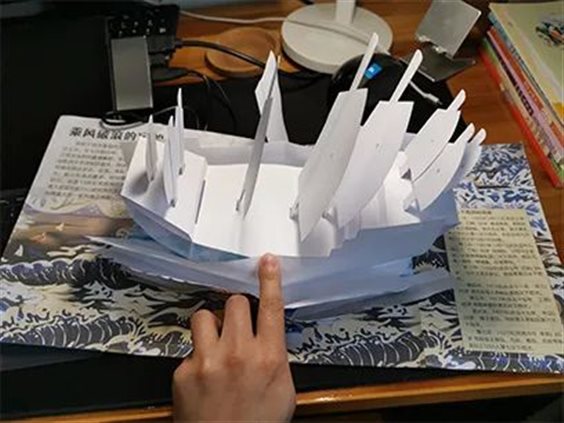

纯手工打造,两百多个零部件,严格遵循史料复原宝船立体结构

多角度揭秘宝船结构、船员生活、文化交流及古代航海技术

600年后的今天,全景再现堪称奇迹的大航海时代。

明永乐三年(公元1405年),明成祖下令太监郑和率领二百四十多艘海船、二万七千四百名船员的庞大船队远航。但这样伟大的航海壮举在明朝被判定为劳民伤财之举,郑和的命运也如小舟浮沉。

时间拨到六百年后,现代历史学家对这一伟大的历史事件做出评估,郑和的功绩得到认可,七下西洋的伟业堪称奇迹。

这是一段非常中式的、承袭儒家思想的旅程

郑和率领载满宝物的船队,去往东南亚,最远曾经抵达非洲东海岸。或许源于骨子里仁义礼智信的品格,或许是大国使臣的自我要求,郑和所到之处,皆是一片祥和。交换礼物、传授技术,彰显大国风范,沿途居民提起郑和使团,无不赞叹崇拜。马来西亚的马六甲有一座三宝庙,至今还在供奉郑和,并在当地形成特有的庆祝活动。而在不到一百年后,哥伦布率领三艘小船,发现了美洲大陆,也开启了西班牙人对美洲残酷血腥的殖民史。西方人靠殖民与抢掠迅速积累财富,时间持续数百年。或许是在对美洲的殖民中尝到甜头,洋枪洋炮也曾轰开晚清的铁门,给中国人带来无尽的伤痛。

这是一段壮丽的奇迹之旅

茫茫海上,海员们站在甲板上,手持牵星板,等待着能够标示位置的大星一颗颗亮起。人类和宇宙沉默地交互,航海家总会得到正确答案。入夜,船上响起号声,亮起灯火,与星辰辉光遥相呼应。

六十艘宝船,载满丝绸瓷器,酒和茶叶,代表了明代制造业最高水平。换回宝石、香料和野兽。长颈鹿或者狮子,在宝船里拥有一个单间。花生、玉米、马铃薯、番薯、烟草、棉花、洋葱等如今看来常见的作物,均由宝船带回,对农业和中国饮食文化的影响持续至今。

还原真实的被低估的郑和和他的七下西洋

郑和下西洋的史实,代表着明朝高度发达的船舶业和航海技术,全国海船约为三千八百艘,超过同时期所有欧洲国家的总和。

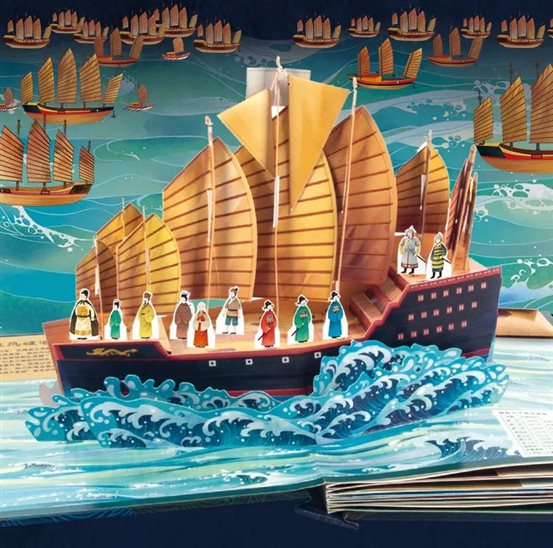

《海上丝绸之路的伟大航行》以郑和船队中的宝船(又名帅船)为主要线索,用立体结构和互动机关的方式去呈现这段历史。内容包含船舶制造、船队阵型、宝船内部结构、航海技术、武器装备等多个方面,力求全方位展示大明的风物与科技。

艺术家与资深出版人的珠联璧合,中国航海博物馆联名打造

《宝船的秘密:海上丝绸之路的伟大航行:》立体结构是出自黄淳与邓轩两位艺术家之手,内容策划及创作是资深出版人魏诺的心血之作。

黄淳 (Kenn Huang), 新南威尔士大学(University of New South Wales) 艺术与设计学院研究生毕业,师从Michael Kempson大师,多年来一直专心于立体结构设计、陶瓷及装置艺术研究,现为萌伢童书艺术总监。

邓轩,毕业于湖北美术学院版画系。从事儿童图书出版工作十多年,现专注于少儿图书及儿童创意美术产品的研究、设计和开发。

魏诺,资深出版人,策划出版一系列脍炙人口的畅销图书。深耕中国传统文化的选题开发,策划出版的作品多次获得省部级和国家级大奖,版权输出至越南、泰国、埃及等国家,让中国文化走向世界。

中国航海博物馆,建于2010年7月,是我国目前规模最大、等级最高的综合性航海博物馆,是我国首个经国务院批准设立的国家级航海博物馆,2021年,中国航海博物馆被评为国家一级博物馆、全国文明单位。这个年轻的博物馆为中国航海知识和文化的普及,展现中国航海文化起到重要作用。通过对我国航海事业发展的往昔与当下的全面展示,努力弘扬中华民族灿烂的航海文明和优良传统,发扬“热爱祖国、睦邻友好、科学航海”精神,营造上海国际航运中心的文化氛围。

复原宝船结构,要靠古代文献加持

据马欢的《瀛涯胜览》介绍,大型宝船长度约为120米,相当于一艘重型护卫舰,宽度约为50米,是护卫舰的3倍,甲板面积能与一个足球场相当。想要复原这样气势磅礴的宝船,需要查阅大量文献。

创作团队参考了包括《新编郑和航海图集》(采购于孔夫子旧书网)、《中国造船通史》(重点看第九章)、茅元仪《武备志》(文言文知识告急)、《中国古代船舶》等多部专著,观看了大量复原宝船的纪录片,才敢放手去做。而做出的成果也令整个团队都大感欣喜。细致的立体结构与精美手绘相结合,打开书页,一艘栩栩如生的宝船出现在眼前。这是整本立体书的根基。

海博馆专业审读,字字有出处

中国航海博物馆从《宝船的秘密》项目创作伊始就投入极大的关注和精力为创作团队提供图片、资料支持和全流程的专家审核。海博馆的专家在宝船的规制、郑和下西洋的历史、船体的制造,古代航海科技等方面做了细致的审核,任何一个小图、小部件的绘制和每一处文字都保证有出处,有依据。从脚本到线稿再到立体书彩样,凝结了创作团队和海博馆对内容和品质的真诚付出和承诺。

工艺展示

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号