“黄河造就了黄河流域。黄河造就了黄河文明……”

“黄河是人类文明史上唯一一条一直在哺育着同一个民族的大河。它像自己从无断流一样,用从无断流的黄河水哺育着一个从无断流的黄皮肤的民族。在我们的血管里,同时轰响着两道泉脉的亘古涛声……”

以上是大型丛书《黄河文库·文学黄河》总主编、知名作家孟宪明为该书写的序言《激情与涛声》中的句子。细读整篇序言,使人感到深刻,凝重,大气,含蓄,像黄河一样雄浑深重。读着这样的序言,一下就把读者的心灵震憾,且欲罢不能,要一探究竟,这《黄河文库·文学黄河》到底是怎样的一套丛书?

新颖、独特、深厚、诗意化、哲理化的序言,仅仅是这套丛书给读者的第一印象。当你翻阅完整套丛书,还会发现更多的独特之处。

这套丛书包括十部分册,总计大约300多万字。囊括了万里黄河上下,数千年从古到今,各种体裁的优秀黄河文化和文学成果。其中包括:黄河古代诗歌、古代词曲、古代谣谚、古代散文、古代神话、古代传说、现代诗歌、现代散文等。这套丛书,即使不能说是黄河文化大全,至少可以说是黄河文化大观。其中被选入的作品,以前都散藏于千册万卷的典籍中,或流传于世代传承者的口头上。岁月的风尘没有把它们掩埋,历史的风霜也没有把它们侵蚀。丛书的编著者以善于发现的慧眼,和激流中淘洗沙金的耐力,将它们挖掘出来,拂去岁月的风尘,打磨掉历史的锈迹,使之重现了本来的灿烂。这套丛书,是献给广大读者的礼物,献给黄河的礼物,也是献给华夏民族的礼物。

在翻阅这套丛书时,从目录上就会发现一个特点,古今的名家名篇,入选的数量并不多。相反,一些默默无闻的作者名字和很少见过的篇章却纷纷映入人的眼帘。可以看出,丛书编选作品时,遵循一个不唯名,只唯实的原则。事实也是这样,名家的作品,不一定都涉及黄河的题材。即使写黄河,也并不是篇篇都是精品。相反,有的作者,生卒年不详,生平事迹也不详,但他们的作品,有相当的艺术水平,也有独到之处。如当代的秦建斌并不是有名的诗人,他写的《咏郑州》一诗,前二句“横挽长河竖揽嵩,明山秀水壮天中”,豪壮大气,颇有大诗人的手笔。清朝初期生卒年不详的女诗人芳芸写的“露冷寒烟拂树低,嵩高太室望中迷。惊心怕听涛声急,弱质还怜草色萋。”这样的诗句,婉约中又有几分豪放,颇有大观园中女子的才情。汉武帝虽然是有名的帝王,但并不是文学家。他亲临黄河瓠子段决口处写的《瓠子歌》,气势磅礴,写出了黄河决口造成的危害和堵口的艰难,不失为一首有特色的佳作。这种唯实入选的原则,就避免了名不符实的作品充斥丛书之中。

在没有仔细阅读这套丛书前,或许有人会认为,它不就是把许多关于黄河文化的资料收集整理,汇编成册吗?阅读完整套丛书才发现并非如此。这是一项规模浩大的创造性工程。搜集大量资料素材,只是这项工程的第一步。如果把资料素材看作一堆零碎的骨片,那么丛书的编著者要把这些骨片复原成一个完整的骨架,还要为这副骨架填充上血肉,更要为这个血肉骨架注入鲜活的灵魂。纵观这部丛书会发现,许多篇章,特别是一些黄河神话、黄河传说、黄河故事等,原始素材也许只有一些片段或只言片语。如“禹开三门”的黄河神话故事,原始素材也只是大禹用神斧劈开三门,把滔滔黄河水引入了大海。编著者却把大禹形象塑造得血肉丰满,神勇无比,活灵活现。连大禹的坐骑也塑造成一匹神马,那匹马也是那么通灵。甚至把那凶险的洪水也赋于了恶魔的性格,用以衬托大禹的神勇无畏。完成这样的神话故事,考验着编著者的创作功底和想象能力,确实是一项艰巨的再创作过程。读着这样的篇章,读者会感到惊心动魄,荡气回肠,被它的艺术魅力深深吸引。

此套丛书中的诗词曲赋占了大量篇幅。对这类作品,需要做的是注释和赏析。对于名家名篇,因为有大量资料可供借鉴参考,做起来比较容易。但这套丛书入选的作品,更多的并不是名家名篇,而是一些名不见经传的作品。这些作品,也许是从堆积如山的地方志中发现,或从数万首全唐诗全宋诗中找到。它们大多只有原文,不仅对读者来说是陌生的,对编注者来说也是陌生的。这就可以想象编注者在做注释和赏析时下了多大功夫。可能为了一个生僻的字词,或一句古代的方言,就要查阅大量资料。没有资料可查时,就要靠编著者自己的理解,尽量做出正确的注释和见解独到的赏析。这和写那些黄河神话故事一样,同样考验着编注者的知识储备、知识开拓能力和创作功底。

仔细看一下这套丛书各册的书名,会发现有两册分别为《黄河郑州诗文选》《黄河郑州故事选》。其他八册入选的作品,都是全流域黄河的,只有这两册是郑州段黄河的专集。关于郑州段黄河,比之全流域黄河,确实有它的独特之处。

郑州黄河的独特之一,是它的地理特点。在郑州北郊黄河南岸的桃花峪,是黄河中游的终点,又是黄河下游的起点。在黄河南岸的三皇山上,屹立着一座黄河中下游标志碑。黄河从这里流出黄土高原,进入广袤的华北平原。黄河作为悬河,正是从这里开始。黄河有很多世界之一,它是世界最长的河流之一,是世界发源最高的河流之一,也是滋育两岸文明文化的河流之一。但这些只是之一,不是唯一。只有悬河这一特点,才是世界河流的唯一。

郑州黄河的独特之二,是它有着独特的历史。由于这里有黄河天险,又有众多的河流如鸿沟汜水,还有广武山的险阻,虎牢关的雄关,这里注定成了历代兵家必争之地。刘邦项羽争王争霸的楚汉战争发生在这里,三国争雄逐鹿的战争也多发生在这里,李世民窦建德之间的战争也发生在这里。在历史上,这里是战争频发的地方,是硝烟弥漫的地方。

郑州黄河的这两个独特之处,曾经给这里带来过深重的灾难。有人说,黄河把最美丽的一段给了高原,把最富饶的一段给了河套,却把最倒霉的一段给了下游。由于黄河的河床是高悬地上的,所以导致历史上的黄河“三年两决口,百年一改道”的无数灾难。历史上这里频繁发生的战争,兴,是百姓的白骨堆起;亡,是百姓的尸骨陪葬。然而正所谓国家不幸诗家幸,在这片多灾多难的河段和土地上,却也产生了大量的诗文,成为黄河文化史上的重要一笔。这些诗文,大多是对灾难的真实记录,对战争的强烈控诉和深刻反思。如何栻写的《癸卯六月二十六日河决中牟》,还有何鼎写的关于中牟黄河决口的诗,都真实记录了黄河决口给百姓造成的灾难,表现了诗人对百姓遭受苦难的同情,对发灾难财的贪官污吏的揭露和控诉。在广武山古战场遗迹和虎牢关前,李白来过这里,王安石来过这里,司马光也来过这里。他们留下的凭吊怀古诗文,如今都成为宝贵的文化遗产。这些文化遗产,也算是对这片多灾多难的土地的一种补偿吧。

绵延三百多里的郑州段黄河也是一段神奇的黄河,这里产生过许多美丽的神话故事和有趣的传说。在郑州巩义洛河与黄河交汇处,远古时期神秘的“河图洛书”和“八卦”的传说就发生在这里,大禹治水的神勇故事也多发生在这里。玉门古渡的成因和名称的由来,也是那么奇妙而有趣。宋代诗人欧阳修在河洛交汇处,震惊于黄河的雄浑壮阔,写下了《巩县初见黄河》的诗篇。在郑州黄河岸边的玉门黄河古渡,桃花峪黄河古渡,中牟黄河古渡,其迷人的景观和曾经的航运繁荣,也吸引过许多文人骚客前来观光歌咏,写出一些具有诗画意境和田园牧歌情调的诗文。当代诗人王绶青,在细致观察了桃花峪黄河流水后,写下绝妙唯美的诗句“黄河流水西向东啊,金粼却是东向西”。这一切,都使人对这段神奇独特的黄河产生无限的向往。

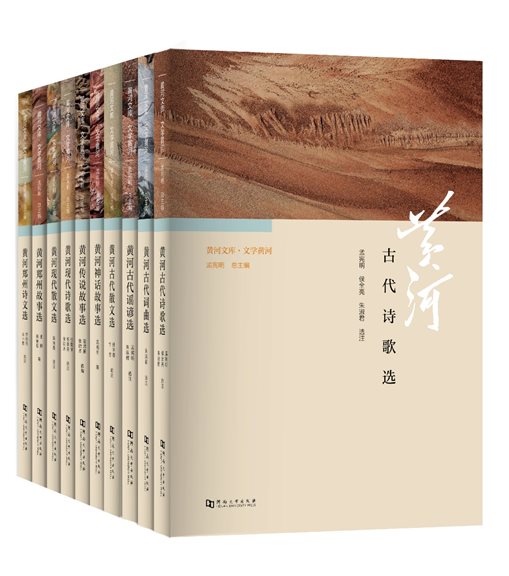

翻开这套丛书,非常亮眼的是每册都有许多色彩鲜艳的精美的图片。当然,图文并茂的丛书比比皆是,但这套丛书的图片却有其独特之处。虽然关于黄河的图片资料非常多,但这套丛书的大多图片,都是总主编孟宪明和摄影师驱车万里,从大河上下实地拍摄的。这样就突显了插图的独创性。仔细欣赏这些图片,会发现这些图片呈现出各种各样的风格。有的写实,有的写意,有的淡雅,像一幅水墨画,有的浑厚,像一幅油画。有全景式的长河落日、壶口瀑布,有特写式的黄河岸边、野草野花。丛书中除了这些大幅的摄影图片,还有一些小巧别致的标题图、页眉图。正如丛书序言中所写的:“标题图,张扬黄河;随文图,阐释黄河;页眉图,囊括了文化的、宗教的、艺术的、山石草木鸟兽虫鱼的诸多面貌。图文并茂,互为助益,焕发出策划者与著者、编者的构想与神采。”如果再仔细欣赏,这些小巧别致的图片拍摄的内容,都是有关黄河的各种文物古物,浸透着浓厚的历史感和沧桑感。看了这些图片,就会进一步理解到,黄河文化,不仅包括文字性的内容,也包括图片性的内容和实物性的内容。另外,这套丛书的印刷排版也颇有特色。字体的大小有别,排版的错落有致,印刷的色彩搭配,都给此书增加了美感。正所谓好马配好鞍,就连丛书的书套设计制作得也精美别致,具有较高的艺术价值、审美价值和收藏价值。书中文字语言的美是内在的美,需要在阅读时细细地咀嚼品味。而插图装帧的美是直观的美,可以在瞬间给人美的享受。所以,当你阅读欣赏这套丛书时,会沉浸在愉悦陶醉的情绪之中。

当我浏览完这套大型丛书,深深为丰富多彩的黄河文化而激动,便产生了游览郑州黄河的冲动。于是我来到郑州北郊的黄河风景名胜区。对,如今它已改名为郑州黄河文化公园。我循着“丛书”的“导游”,瞻仰了端庄慈祥的黄河母亲塑像,瞻仰了巍峨雄伟的炎黄二帝塑像,瞻仰了高大神勇的大禹塑像,又欣赏了黄河碑林的诗词书法。这里是黄河文化最集中的地方。我登上黄河南岸的三皇山,站在黄河中下游标志碑下俯瞰黄河。雄浑壮阔的母亲河正滚滚东流。我把目光转向黄河流来的方向,向西,再向西,一直到天际……

我仿佛跨越了时空,神游到昆仑山顶,黄河之源。我听到李白正站在云端吟诵:“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”顺着九曲黄河,来到大漠深处,又听到王维正在征蓬上吟诵:“大漠孤烟直,长河落日圆。”来到昔日为“走西口”的人摆渡的古黄河渡口,听到那支不知流传多少代的“天下黄河几十几道湾”的船歌。来到壶口瀑布,我听到黄河在咆哮,也听到震撼人心的《黄河大合唱》。来到三门峡,看到大禹劈开黄河三门的神斧,看到象征黄河精神、中华民族精神的中流砥柱。在万里黄河第一坝的坝顶,仿佛听到当代诗人贺敬之在吟诵:“望三门,三门开,黄河之水天上来。黄水劈门千声雷,狂风万里走东海……”

我从神游黄河中回到现实。眼前的广武山上,古鸿沟边,古代的战争硝烟早已散尽,沧海桑田,如今正稻菽飘香。我走下山来,沿着百里黄河大堤,一路向东。这里才是“悬河”的开始。逶迤蜿蜒坚如磐石的黄河大堤,把黄河托举到空中。这是黄河独特的景观,世界唯一。但黄河“三年两决口”的灾难早已成为历史。黄河大堤下边,就是郑州的后花园惠济区。郑州人就是有气魄,惠济人就是有气魄,不仅把百里大堤内外打造成百里景观,也打造成了百里黄河文化长廊。大堤内外,有全国最大的黄河湿地公园,有浓缩了万里黄河的郑州黄河博物馆,有黄河诗词文化园。在黄河诗词文化园里,将打造三公里屹立在黄河岸边的壮丽黄河诗墙,并将镌录全省、全国,甚至全世界关于黄河的诗词。百里黄河大堤,不仅集中展示了郑州的黄河文化,也把黄河全流域的文化展示在这里。行走在黄河大堤上,使人更深切地感受到,黄河的根与魂,正体现在黄河文化中,中华民族的根与魂,正体现在黄河文化中。

听着黄河的涛声,沐着黄河的清风,感受着黄河文化的魅力,我的脑际又跳跃出大型丛书《黄河文库·文学黄河》序言中的句子:

“我们要像对待伟大的先祖一样,常怀谦卑与敬仰,跪下黄金般高贵的膝头。我们要从祈求、诅咒、治理甚至战胜的思考中走出来,上升为爱护黄河、保护黄河、尊崇与礼拜黄河的高度。”

“面对黄河,我们神思飞越。

“面对黄河,我们默然长醒。

“这只是开始,前行的道路一定还远。”

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号