江苏人民出版社·思库新近出版的 《中国江南六朝考古学研究》一书,通过考古学研究勾勒江南六朝社会的共性和变迁,明确了六朝在中国历史上的意义,丰富了六朝文明的历史图景。

5月25日,两位译者张学锋、刘可维做客六朝博物馆,与南京大学历史学院教授、六朝博物馆馆长胡阿祥一起,就六朝考古研究成果与六朝文化风貌展开了一场深度对谈。

01 为什么要翻译《中国江南六朝考古学研究》?

胡阿祥:在六朝博物馆这个空间来谈六朝考古,情境感、代入感特别强。我注意到《中国江南六朝考古学研究》这本书里面一个非常关键的观点:六朝是中国最正统的王朝。什么叫正统?按照现在的说法就是合法性。日本的这位青年学者藤井康隆在这本书中通过文物考古资料来说明六朝如何正统。我觉得这对我们身在六朝古都的人,关心、钟情中国历史文化的人而言,有特别的提示意义、启发意义。

胡阿祥南京大学历史学院教授、六朝博物馆馆长兼任中国魏晋南北朝史学会荣誉副会长、江苏省六朝史研究会会长

六朝长期以来在很多历史学的叙述当中是偏安王朝,六朝时代是一个分裂的时代,是一个似乎作为不大的时代。这种观点长期流传,有它的原因所在。但是我想物质的东西、文物的东西、考古的东西,让我们认识到了六朝的另外一些特别值得我们关注的面貌。今天能够与学锋、可维一起,我们三位“六朝中人”在六朝博物馆和诸位分享六朝的文化、六朝的考古、六朝的文物,不但有一种特别的情境感、代入感,还有一种特别的融入感,所以今天这个活动应该是蛮好玩的、蛮有意义的一件事情。下面请学锋老师、可维老师介绍一下这本书的大体情况。

张学锋:前几年江苏人民出版社谈妥了这本书的版权后,王保顶社长问我能否推荐信得过的译者,又说如果我能翻译是最好的。我经过几天的思考后,满足了王社长两方面的要求,第一推荐了信得过的年轻人刘可维,第二我自己也承担了一部分翻译工作。这本书一共分成三编,我译的是第一编,第二、三编由刘可维老师翻译。当时我考虑的是我们南京是六朝古都,六朝考古及其研究其实是南京各高校、各研究所、各研究院的重要课题之一,但是目前的状况并不是很理想,“不理想”是指我们提供给市民阅读的书籍并不多。

张学锋 南京大学历史学院考古文物系教授,兼任中国魏晋南北朝史学会副会长

我把家里和中国、江南、六朝、考古这四个关键词有关的书搜了一下,能够挂上“六朝考古”的书只有一本《六朝考古》,是南京博物院著名考古学家罗宗真先生写的,1994年出版,已经过去了几十年。书的内容就是罗先生80年代在南京大学为我们上课时的讲义。这本书应该说是开了六朝考古书籍的一个先河,在国际上也引起了比较大的反响。十余年后,罗先生的这本书被译成了日文,由日本史学家中村圭尔和他的弟子一起翻译,书名用了“古代江南的考古学”。

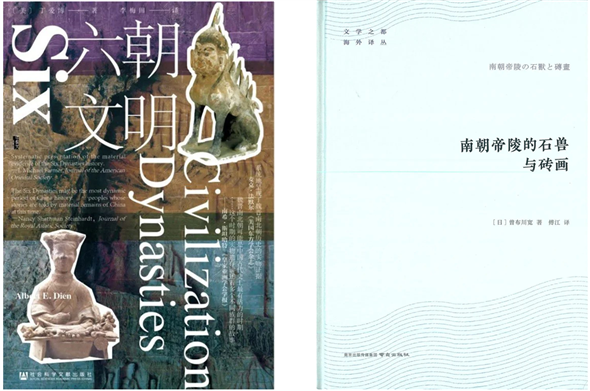

关于海外对六朝的研究,尤其在历史学方面,六朝的政治、社会文化是海外汉学界研究的主要领域之一,可见六朝的历史文化在国际上是非常受重视的,所以我们经常说六朝研究是门国际性学问。前几年李梅田教授翻译了一本美国人丁爱博写的《六朝文明》。这是一本非常厚的书,是西方学者的研究成果。东方学者,尤其是日本学者,对六朝的研究更是非常深入,但是考古方面专著真的不多。近20年来为我们所关注的是南京出版社六朝丛书中一本很薄的书《六朝帝陵》。这本书改版后恢复了原名:《南朝帝陵的石兽与砖画》。最具南朝帝陵特色的两方面,一个是地面上的石刻,另外一个就是地下墓室中的砖画。日本著名学者曾布川宽的这本书现在已成经典。

能够把地面的、地下的,把墓葬整个通贯起来的研究还是非常少。我们缺少这方面的书,所以我觉得应该把藤井康隆这本书翻译成中文。基于这个考虑,我和刘可维老师把这本书的翻译工作承担下来了。

刘可维:这本书的作者是我的朋友,研究范围也在我个人的研究领域里面,按理说我来翻译是义不容辞的。我之前也参加过一些翻译工作,但是跟张老师合译的话感觉还是有点紧张,因为张老师的日语非常好。

刘可维南京师范大学社会发展学院副教授

确实在我们现在的学术体系里面,一般说到六朝这个时代,更多的是用魏晋南北朝来表述。但因为魏晋南北朝的后面是隋唐,而隋唐帝国的雏形来自北朝,所以总会觉得南朝是一个不重要的王朝。如果我们追溯六朝的来源,实际上它继承更多的是汉帝国以来的传统,正好在南北朝过程中有一个交集。在这样的语境下,更多地让人把南北朝和隋唐联系到一起,所以真正以六朝为名的作品非常少。刚才张老师提到罗宗真先生著作的译者中村圭尔,他的代表作《六朝江南地域史研究》,也是历史学界为数不多的能够把六朝和江南这两个概念联系到一起的作品。

当接到翻译任务的时候,首先我自己非常感兴趣,其次这本书从藤井先生作为博士论文提交,到后来在日本出版,再到中国引进出版,时间其实非常短,这是日本当前对中国六朝时代南方考古学的一本比较权威的著作,对我们中国考古学的意义也非常大。

02 从第三者角度观察中国六朝

张学锋:我们的社会真的需要大家都能读得懂的书籍,我们把它叫作读物。南京在六朝时代是都城建康,我们为建康的市民提供了多少可读的书?这是我们作为学者一定要反思的事情。

南京大学鼓楼校区北园在1972年曾经发掘过一座墓葬,这个墓葬是东晋时期的,但是我们南京市民又有几个人知道?同样是在1972年,日本发掘了一座很小的墓葬,里面有壁画,叫高松冢古坟。韩国1971年发掘了一座跟我们南朝有密切关系的百济的武宁王陵。关于武宁王陵和高松冢,韩国和日本编成的各种各样的书籍,上到高深的学术专著,下到一般的少儿读物,据我所知不下千百种。可能我们中国是一个文物大国、考古大国,我们的资料过于丰富,丰富到我们都顾及不过来。所以在翻译完这本书的时候,我有一个感触,我们要为社会、要为南京这个城市提供些什么。

高松冢古坟

在这本书中,藤井康隆用到的考古资料,我们都知道。但是他用我们都知道的资料做了哪些研究?我想举三个方面。第一,我们南京和旁边的丹阳保存着很多南朝时期的帝王陵墓,现在地下的情况不太清楚,地上至少我们到每个点去走访的时候,看到的神道是通向墓葬的。在神道两侧有石刻。这些石刻在什么地方,造型是什么样子,现在保存有几件,我们都知道。但是藤井他考虑到了什么?为什么这个石刻是由这么几样组成的,为什么石刻到墓葬之间有这么长的距离,最长的可能在1千米以上、最短的也有500米?这样不是给上坟的人造成困惑吗?而相反,跟南朝同时期的北朝,墓葬的神道却很短,它有个坟丘,在坟丘前面几十米之内就把整个神道完成了。这样的现象我们也知道,但是藤井考虑的是给它一个理由。

丹阳三城巷梁文帝建陵神道石刻全景(王腾摄)

第二,地下的墓室是地上生活住宅的体现。走进墓室的内部,我们眼光朝着什么地方看?藤井用了一个词“动线”,移动的线。就像走进一个人家去参观的时候,我们怎么看人家的家?他利用动线这个概念对墓室中的很多现象进行了分析。如果我们进去看,先看到床是个什么感觉,床的旁边是不是贴着墓主人的像等等。这就把我们已知的资料提升到一个宇宙观的高度。人们是怎么考虑的,墓室里面通过什么把它分割成不同的空间?通过什么来表示对墓主的祭祀?

南京栖霞狮子冲梁昭明太子与其生母丁贵嫔安宁陵发掘现场(许志强摄)

为什么我们中国没有更多的人做这方面的研究,而作为一个外国研究者,藤井有这么一个感悟?我们是身在庐山中,不识真面目。所以在这本书的推荐语中,我提到他作为一个第三者来看待这个问题的时候,就有跟我们旨趣相异的一些看法。为什么对中国的历史文化,包括考古学在内,日本的研究经常会取得一些我们觉得意想不到的成果,而且这些分析都是有一定的逻辑的。其实这个问题100多年前就有人这么在问了,80年前已经有人回答了。日本学者内藤湖南说日本文化是从中国过来的,我们日本没有自己的古典,我们把中国的古典作为自己的古典在研究,所以我们的研究有时候并不比中国差。这句话我觉得非常在理,能够回答这个问题。今天藤井的这本书被译成中文,确实能够在给我们提供一个读物的同时,也让我们感受一下中日两国文化之间的一种脉络。

在书里藤井还谈到这么一个问题。孙吴到西晋时期,南京地区的大型墓葬往往是前后两个墓室,前面是客厅,后面是卧室,两边还有两个小房间可以作为储藏间。所以我们想象一下,孙吴到西晋时的大墓就像一个人家的房子,进去以后一个墓道是个玄关,然后一个客厅,两边有储藏间,一个小门过去以后是卧室。但是到司马氏来南京建立东晋王朝后,这样的大型墓葬就全部消失,只剩下单居室的房间,就是进门一个换鞋子的玄关,进去后一个房间。对于这样一种现象,我们魏晋南北朝考古学界最主要的观点是,这些改变都是从北方带过来的。所以就有人提到洛阳模式,似乎大量的北方侨民来到江南以后,把江南原有的丧葬风俗一下子改变了。在这本书里藤井就探讨了单房间的单室墓是从什么地方来的,最终他得出结论:这是江南地区从东汉晚期以来固有的一种形式。简单地讲,这本书时时关注江南的地域特征,强调江南的主题性,这是我想介绍的第三点。

上坊孙吴墓墓室(马涛摄)

最后做一个总结:第一,现在我们提倡讲好中国故事;第二,从中国看世界;第三个层面是从世界看中国。所以我们如果要真的把中国故事讲好,从中国看世界是必须的,从世界看中国更是需要的。

胡阿祥:六朝其实是一个复杂的概念,它不一定是指建都在南京的孙吴、东晋、宋、齐、梁、陈,文学史上的六朝往往是指曹魏、西晋、北魏、北齐、北周和隋朝。清朝时的文学选本《六朝文絜》,指的就是中国北方的六朝。“北六朝”这个概念在历史学上说其实很勉强,因为这些朝代有的是分裂王朝,有的是统一时代;都城也不在一起;皇族有的是汉人,有的是少数民族。所以六朝的概念从对象上讲,有“南六朝”和“北六朝”之分。从时代上来讲,日本学者习惯把3—6世纪称为六朝,我们的习惯性称法是魏晋南北朝。刚才学锋老师提到的美国学者丁爱博,是《剑桥中国史》六朝卷的两位主编之一,到南京来开过会,也来六朝博物馆参观过。他的著作《六朝文明》实际上是南北兼顾的,关于北朝的内容更多。我们这一本新书南朝的内容更多,而且是立足于南朝的主位。

南京的考古在2000年前后发生了一个重大的转型,某种程度上说之前是以墓葬考古为主,2000年配合大规模的城市建设,慢慢转型到或者说更加重视城市考古。洛阳的汉魏故城遗址,不在洛阳现在的主城区里,说明都城位置迁移过,在郊外做考古比较方便。南京这座城市比较有意思的是它转来转去,从范蠡筑越城以来,都城就在主城区,我们怎么可能把地面掀掉几层做考古?所以南京原来的考古是墓葬考古为主。2000年以来,开始了城市考古,找南京的什么?找领导中国南方走上中国历史主舞台的六朝的宫城、六朝的皇城,六朝的都城,甚至还有六朝的外郭。为什么这城这么难找?公元589年,建都在大兴也就是今天西安的隋朝灭了建都在南京的陈朝。在中国古代的政治逻辑里面,天无二日,民无二主,南京这个地方出了这么多的皇帝、建了这么多的王朝,所以古代统治者是不放心的。于是589年把南京等于是平毁了。所以到唐朝时,很多学者已经说不清楚六朝的宫城在哪里,台城在哪里。从唐朝开始,人们已经在南京这片城市的废墟上反复吟咏、反复怀古,因为这样的怀古太重要、太有意义了,所以南京今天能够成为世界文学之都,离不开六朝资源。我们为什么在长江路大行宫这样的地方建六朝博物馆?因为南京人对六朝的感情太深厚了,而又找不到六朝的物质的东西,这种失落感决定了起码像我们这些关注、研究这一段历史的人特别看重六朝。我们博物馆负一层的六朝城墙遗址,实际上就是我们感触六朝、抚摸六朝的一个地方。

六朝建康宫城城墙遗址

就考古研究而言,资料非常重要,藤井这本书的资料到2013、2014年,所以相对于罗宗真、丁爱博这些学者的著作,他提供了新的面向、新的资料、新的关注点。其中南北的比较是很有意思的,关于南北墓葬的比较还比较专业,我们由这本书发散出去。我不知道诸位注意到一个现象没有,在南北朝佛教非常盛行的时代,为什么南方地区石窟很少,浙江新昌、南京栖霞山有,但是北方的石窟规模更加大。龙门、云冈、麦积山、莫高窟,我们所称的四大石窟都在北方,为什么?在魏晋南北朝时代,北方的佛教跟政治的关系很密切,南方的佛教似乎更加具有思辨性、哲理性,为什么?诸如此类的问题,其实我们关注到了,我们在行走,在琢磨这些文物,似乎这些文物在跟我们对话,更加值得你去琢磨它。

03 小小金属腰带,讲述中华文明大故事

刘可维:刚才听了胡老师的话,我突然醒悟了。一般新书发布会都选择在书店举办,为什么这本书要在六朝博物馆?因为六朝博物馆——我们现在脚下的土地,就在六朝都城建康城的台城遗址范围之内,也就是六朝城市最核心的地区,相当于北京的紫禁城。也许王导、谢安、梁武帝这些人都曾踏足过此地。

刚才两位老师都讲到日本学者来研究中国历史,包括考古的问题,这可能对于我们今天的学术体系来说是有些特别的。我们今天的学科体系大部分源自苏联,其中历史学研究多为国别史,像中国史、日本史、美国史、英国史。这种划分体系会造成一种天然的感觉,即不同国家的历史是不一样的。但是研究历史上具有世界意义的国家,不能简单以这种国别史来研究。比如说研究罗马帝国最好的学者未必在罗马,也未必在意大利,有可能在剑桥,有可能在耶鲁,有可能在欧洲的某个大学里,因为整个欧洲文明往前追溯都可以追溯到罗马帝国的历史。

其实中国历史也是这样的一门国际性的学问。比如说像今天的朝鲜半岛,像日本、越南,这些国家和地区在历史上都跟中国的关系非常密切。我们今天的中国文化直接传承自中国古代的历史文化,而很多周边国家或多或少也都受到中国文化的影响。站在这样一个视野下,我们看待中国历史,它就是东亚的历史,这一点实际上在这本书的第二和第三编中表现得比较多。

书里第一部分从考古学角度探讨墓葬问题,而第二和第三部分主要从文物学出发,研究的是一种腰带的问题。这种腰带,藤井先生用了一个词叫晋式腰带。我们中国传统上从先秦以来最流行的一种腰带叫带钩,是一种钩型的带扣。从战国晚期开始,在中国北方的东胡民族范围内,包括匈奴,出现了一种一圈镶嵌金属片的腰带,扣在中间,结构跟我们今天皮带的扣差不太多,之后到汉代这种带具开始变多。这个东西是不是只有中国范围内有呢?放眼更广阔的世界,这种带具在斯基泰文明中也很常见。斯基泰人最重要的一个都城在克里米亚半岛,半岛上发现了很多非常大的墓葬,里面出土了很多黄金器物,其中就有腰上的这种牌状装饰。中国和斯基泰这两者之间是怎么样的传播关系,很难说得清楚,但是至少可以说两者之间一定是存在着交流的。进入到汉代,再往后一直到魏晋时期,就开始出现越来越多的前面有一个像今天的皮带扣一样、上面有装饰牌、尾巴处还有一个长长的䤩尾的这种结构的金属腰带。本书它最终要探讨的就是这种腰带的工艺是如何变化的,是从什么地方来的、如何分化的。这种腰带在中国的北方和南方,在朝鲜半岛和日本列岛都有出现。

西晋带状金具复制品(原件藏于日本宫内厅)

张学锋:我稍微补充一点。晋式金属带具,用了东晋、西晋的“晋”字,本身跟我们六朝就有关系了。为什么要研究晋式金属带具?这种带具很明显是受到了草原文化的影响,但是在中原西晋时期文明的大舞台上,我们把它凝练成了我们的一种模式。它的源头是在外,但是晋式金属带具这个模式是我们的。凭借着中原文化强大的传播力形成的晋式金属带具,又往四周去传播。这是中国文明的一大特点,我们是一个不同文明碰撞的舞台,碰撞的舞台最主要的是在中国的东部。我们可以想象一下,中国东部以淮河为界,淮河以北种的是小米,是旱地,背后过了燕山,过了太行山,基本上就是草原了。南方地区的背后是什么?是大海。所以北方地区背后是一直可以延伸到东欧草原的广阔的区域,南方地区背后是可以延伸到东南亚、延伸到大海,甚至延伸到印度洋的一个广阔的区域。不同文明的碰撞最激烈的地方就在中国的东部。我们都讲中国的文明自从诞生以来就没断过,一大原因就是我们不停地在吸收文明,我们不停地在总结,不停地在改变自己,然后再影响别人。我个人在读了藤井康隆这本书的第二、第三编以后的感觉就是,他利用了一个小小的金属带具的传播,讲述了中华文明的这么一个大故事。

南京大学北园东晋帝陵出土晋式金带具(残件)

胡阿祥:刚才学锋、可维老师在说金属工艺和晋朝的意义、南方的意义的时候,我的脑海中呈现出的是苏式的东西。明清时代苏州、扬州这些地方造的东西成了一种典范、一种标准,代表着那个时代某些方面的一种最高成就。无论是物质文化还是精神文化上面,其实都有这种现象。我经常说:笔墨和纸张可以记载经过选择的今昔,红尘和物件能够还原更加完整的历史。具体到我们六朝时代,我觉得从六朝博物馆展陈的这些东西来看,我们就能够理解历史,就能够和历史对话。六朝时代是一个贵族时代,当时这些贵族到底什么样?衣食住行怎么样?我们六朝博物馆负一层“城市和生活”展陈中的很多东西就能让我们理解什么叫贵族,饮食上怎么样,风度上怎么样,言谈举止上怎么样,甚至木屐应该怎么穿。这就是我们经常讲的,考古不能只考古,还要释古,解释文物不能只见文物之为物,也要见文物之为魂。

建康人的饮食

诸位,今天我们国家非常重视文物考古这一块,南京是国家规划建设的博物馆之城,这一点蛮荣耀的。我们国家规划4个城市作为博物馆之城:北京、西安、南京和太原。南京现在备案的博物馆好像有70多家,“十四五”期间要建成100家博物馆,而我们博物馆之城的规划是要建200个博物馆。我想很多朋友都有这种感触,去博物馆,你如果不了解这些文物背后的历史,不了解这些文物所处的时空,不了解文物的所有人是哪个民族的、哪个人群的,可能看的时候就有点不太明白。看明白了,文化自信就来了。

现场观众提问

与读者现场交流、签售

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号