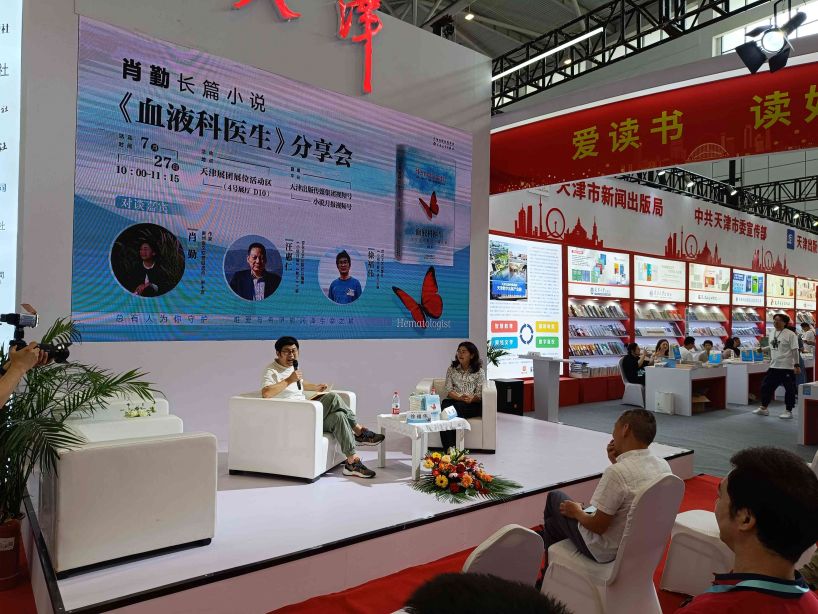

7月27日,肖勤长篇小说《血液科医生》分享会在济南市山东国际会展中心成功举行。本次活动由百花文艺出版社主办,《小说月报》编辑部承办。百花文艺出版社总编辑、《小说月报》《散文》主编汪惠仁,贵州省文联副主席、著名作家、《血液科医生》作者肖勤出席分享会。分享会由《小说月报》执行主编徐福伟主持。

《血液科医生》是一部现实主义题材的长篇力作,采取单元式叙事的方式,讲述血液科医生黄栀子、夏曦、陈蕴竹等人与血液病人之间发生的若干故事。黄栀子立心于医,但有一天她自己却意外成为了血液病患者,在治疗过程中,一直救人于悬崖边的黄栀子却想放弃生命,长期的医生生涯和工作压力、生活压力让黄栀子成了一个比自己的病人心病更重的病人。在此期间,科室里无论是病人还是同事,均给了她极大的支持,让她倍感生命之温暖,最后与战友们携手战胜病魔,重返治病救人的岗位,为下一个血液病人担当最坚强的生命卫士……

该作品一经出版便广受专家、学者及读者的关注。孟繁华评价说,《血液科医生》的故事在我们经验之外,但黄栀子、夏曦以及那些医护人员对生命的态度给我们以巨大的震撼。潘凯雄认为,作品在大力张扬人性中的温暖与善意,医者、亲朋、病友……在他们身上表现出的不同暖意与善行,或大或小、或隐或显,其实都是支撑着每一位血液病患者活下去、好起来的动力与支撑。对医疗题材作品而言,这无疑也是十分重要的。李云雷则认为,这是一部观照人世更既观照人心的悲悯之作,肖勤以仁慈之心关注血液科,也在关注人世间,为我们创造了一个充满人间苦难但又蕴含着希望之光的艺术世界。

《血液科医生》作者肖勤首先表达了她对出版方的感谢,同时分享了自己的创作感悟和创作背后的动人故事。她说,在她近二十年的行政工作经历中曾经分管过科教文卫工作。有一段时间,她需要处理大量的医疗纠纷,从那时起她就开始思考怎样用文学的方式——中立而客观的方式,来展现一个真实的医疗环境和真实的医生群体。在这个过程中,因为某些原因,她认识了重庆新桥医院血液科主任张曦,通过张曦她知道了血液科医患之间有特殊而持久的情谊,于是她决定书写这种爱与守护的医患关系。

真实的生活远远比小说精彩。血液科是一个将人间真情和悲欢离合浓缩到极致的地方。小说中黄栀子本身就是血液病专家,却偏偏患上了白血病,她拒绝对自己的救治,因为她的救治观是当下式的——就是只看眼前,而只看眼前导致了她的消极和逃避。和她不同的是,科室主任夏曦的救治观却是积极向上、往前看的,他认为医学的精进正是源自一次次的不妥协,两个人的对抗和冲突其实是两种医学态度之间的对抗,也给了读者第三双眼睛去看待医者与医学世界,去了解身为凡人的医者是怎样让自己渡劫成神一样的存在。

《血液科医生》写尽人间悲苦,更见证了人间温情,在这个世间,每天都有若干感动的细节发生,与其说是审美的重组,不如说是看见和相信。细节的真实是让小说立起来的最基础的支撑。很多人说,看着《血液科医生》有一种读纪实文学的感觉,因为里面的各种病,M1、M2、M3、MDS等,病人的用药、处理方式都十分真实。也有人说,不该在小说里作那么多的专业注释,什么移植仓、血红蛋白、白细胞、红细胞。但恰恰是这些东西,让这部小说有了一种吸引人读下去的好奇,毕竟它开启了一个新的视野。这本书,除了主人公黄栀子和夏曦,很多人都喜欢杨宝贝、涂金钱和陈笑笑这三个人物,而支撑起三个人物的恰好是细节。杨宝贝是被父母抛弃的女孩,父母找回她是为了给弟弟捐献骨髓,但她却开口要几十万元和一套房;涂金钱花天酒地,当着妻子的面和年轻女孩子们打情骂俏,其实是为了自己死后妻子不用伤心;护士陈笑笑用所有的爱拥抱这个世界,却在袭医事件中失去未婚夫,最后毅然奔赴湖北抗疫,用生命实现与未婚夫的誓言。人物有灵魂,得到大家的喜爱,最终是靠大量细节把人物立了起来,状况、环境、情绪、背景、眼前所见,这些细节让人物和情节更饱满,让虚拟的真实得到读者的认同,能把虚拟的人物与事件写到让人感觉真实可信的一个必不可少的创作条件就是写好细节。作家应该是用心观察生活,观照当下,当然细节背后的功夫,还是深入生活。

《小说月报》执行主编徐福伟认为,在当代的文学评价体系中,长篇不仅是最具权威的文体尺度,而且是一种极具难度的文体,是对作家经历、经验、才华、思想、精神、技术,甚至身体和耐力等的综合考量。优秀的小说家要想写出好的长篇小说,首先必须具备丰富的生活阅历和敏锐生活感受力;其次,还需要将阅尽苍生的经历内化为深沉的情感体验,不断地在内心发酵升华,这样才能写出带有时代普遍意义的“共通”故事、“共痛”情感的长篇小说。肖勤的长篇小说《血液科医生》就是最为典型的例子。为了创作这部作品,她多次到重庆新桥医院血液科和遵义医科大学附属医院蹲点采访,花了九个多月时间跟班查房和学习了解血液科护理、救治和骨髓移植等医学常识。这是真正意义上有难度的在场写作。肖勤的这种创作态度和精神值得我们每位作家学习。

《血液科医生》向内关注的是人性、人心、人道和人情,向外则是展现大时代背景下的人生命运浮沉与生存境遇,聚焦血液科医生与患者这两个特殊群体,在这两者的“救人与被救”“度人与度己”的审美对照关系中,凝聚着我们这个时代最美好的情感,也就是说唯有爱与守护能够润泽我们的生命之树。肖勤在创作的过程中,是以“一种同情心同理心去贴近人物,走进其内心深处,了解其最为幽微隐秘的心灵深处的悸动,去捕捉人物生命升华的每一个瞬间。这正是对人性的基本尊重,也是对人物生存处境深切的体谅”。正是因为她做到了这一点才能塑造出“生气灌注”的夏曦、黄栀子等人物形象。这具有生活的质感与痛感的鲜活人物形象已深入人心,丰富了当代文学作品中的医师人物谱系画廊。我相信每一位女性读者读完后,都会喜欢上夏曦;而每一位男性读者读完后,都会想成为夏曦那样的人物。此外,《血液科医生》的开篇非常精彩,黄栀子在“疯狂杀鸡、疯狂杀鸡”的铃声中醒来,俯瞰嘉陵江,然后去上班,尤其是医院门口停车的细节处理得非常秒。这个开篇好看耐读,最重要的是关涉长篇小说创作的三个重要维度的“时空、人、事”已然铺展开了。

百花文艺出版社总编辑、《小说月报》《散文》主编汪惠仁总结道:“感谢肖勤老师,把这么好的作品交给百花出版。我希望更多的人读到这本书,理由有那么几条。我想,第一,是爱的教育。我们都知道,以中国式现代化来推进中华民族的伟大复兴,一个说的是路径,一个说的是目标。路径中的“现代化”, 是有一些普遍性的价值认同的,比如说,爱;目标中的“伟大复兴”,当然并不仅仅指向物质上的极大丰富,也必然意味着精神生活的丰饶,伟大情感的普遍觉醒,我觉得,这个觉醒里,同样且必须有个爱字。《血液科医生》是一部关于爱的小说,对国民的基本素养而言,它其实有着隐含的教科书的性质。第二,它的故事构架之特殊意味。一个血液科的医生,她成了血液病患者——我说的特殊意味,并不是说肖勤在捏造一个、制造一个传奇,我是指,这一故事构架让我联想到文学何为。我们了解世界,通常来源于外在的观察者的视角,或者来源于历史的、哲学的、社会学的一些知识与见解。没有文学,在一般意义上,我们可以了解这个世界,甚至关于这个世界,我们可以做各种流畅的演讲——那么,文学何为?尤其是小说,通常有着长的篇幅,它在做什么?文学让我们再一次进入你以为了解的生活与世界。黄医生就是我们每个人,在她自己没有变成病人之前,她以为她是懂病人的。黄医生成为病人,她更是我们每个人,她替我们每个人重新进入生活、生命与世界的真相中。黄医生康复,她还是我们每个人,像一个到远方冒险的人,九死一生,回到故乡。我想,这就是写作的意义吧。”

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号