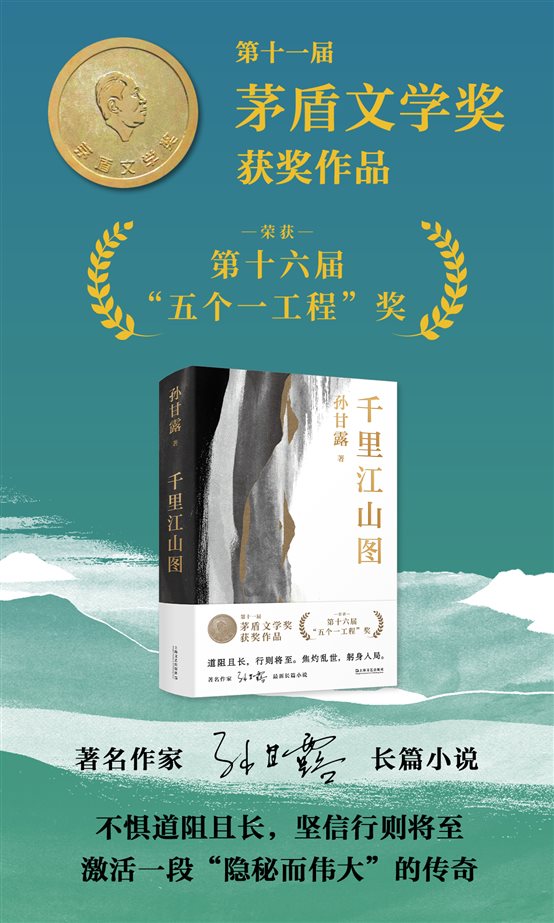

中国出版传媒商报讯 8月11日,第十一届茅盾文学奖公布获奖名单,著名作家孙甘露创作,由上海文艺出版社隆重推出、《收获》长篇小说专号首发的《千里江山图》获奖。商报记者第一时间连线作家孙甘露。他在接受采访时谈到创作《千里江山图》时的状态,并对上海书展、上海国际文学周的作用做了回顾。

以下是商报记者与孙甘露的连线内容。

商报:祝贺获得茅盾文学奖,请谈谈现在的感受。

孙甘露:感谢评委的肯定和鼓励。能和这么多优秀作品一同参评,已经是莫大的荣幸。《千里江山图》的故事发生在九十年前1933年的上海,那一年茅盾先生在上海出版了他的长篇小说《子夜》,允许我借此向这位前辈作家表示敬意吧。

上海是一座伟大的城市,我们有幸在这里生活、工作,本身就是一种犒赏了。

商报:这样一部备受期待,读者等待多年的大作品,中间漫长的时间里,可否介绍下这中间,在创作思路和写法上有怎样的思考微调?

孙甘露:因为在机关上班,日常工作比较多,占去了大量的时间。当然主要我是一个比较不太有计划性的一个人。你在心里的某个地方可能一直惦记着这个事,一直在阅读、做笔记、看材料学习呀。这个过程是一直都在的。所以(这么长时间出版)并非是一个刻意的选择。我觉得是一个挺自然的过程。

商报:今年的上海书展即将开幕,我们知道你对上海书展和上海国际文学周,有过非常多的精力投注。现在来看,你如何看待这样一个文学的文化的盛大的聚会,感觉它发挥了怎样的作用。

孙甘露:上海书展国际文学周,还有它的延伸活动思南读书会,也是在落实推广全民阅读的精神。做到今年已经第十届了,上海国际文学周跨了13年(中间因疫情有过暂停)。实际上是我们的日常工作。

之所以创设上海国际文学周,因为当初上海书展有这种愿望,想给中外作家、读者、出版人、媒体,建立一个交流平台,当然主要是提供给读者的。因为像上海、北京,每年来来往往的作家、研究者、学者、译者、出版人,很多很多的。但是以前他们通常是在一些专业机构,在院校,或者朋友私人间的交流比较多,小范围的交流,都是非常有意思的。实际上和他们的写作有非常密切的关系,但又不像研究专著那么学术化。我想这对普通读者了解文学创作和学术研究、翻译工作,都是很好的一个补充。

那问题就是怎样把这些资源汇聚起来,开放给社会,开放给普通的读者。这也是上海国际文学周创设的初衷之一。我们由己推人,在自己的青少年时期,包括现在的读者,实际上都需要这样一个平台。而我们的作家、学者和出版社,其实也需要这样一个平台,可以达到中外相互之间的交流,还可以直接面对读者。现在我们看到它已经蔚然成风了,变成一个公共文化空间的读书会、学术活动,非常日常的一个形态。我觉得这是非常可喜可贺的一个现象,是非常有意义的工作。非常值得做,非常值得为之花时间。

据介绍,此番获奖,是继第十六届精神文明建设“五个一工程”奖后,《千里江山图》和上海文艺出版社再获殊荣,也是多届成功合作推出茅奖作品后,《收获》杂志与上海文艺出版社联手聚力打造当代原创文学上海出版高地的又一重大成果。

以“先锋派”闻名于文坛的当代著名作家孙甘露沉潜多年、精心创作的《千里江山图》自2022年4月出版后,第一时间就掀起了文学界、评论界、新闻界前所未有的关注热潮。《千里江山图》以险峻的故事情节、精确的世态人情和对人物性情的细致刻画、对人性隐秘的深入挖掘深深感染并震撼着读者,在现实和历史之间建立了一种精神联系,不仅赓续了“革命上海”的书写脉络,也以其出色的文学成色被盛赞为一部青春热血喷涌、心怀国家民族锦绣江山的长篇经典,一部在文学艺术上大胆探索、迎难而上的传奇之作,是新时代文学从高原迈向高峰的代表性作品。

《千里江山图》的主题叙事具有强烈的震撼力,蕴含激情美学叙事的动态结构。作为一本烛照现实、细节满满的革命现实主义“红色新经典”,《千里江山图》以文学的方式想象和呈现隐秘而伟大的历史事件,借一幅传世名画形成了“叙事麦格芬”,沉稳练达地叙述着历史长夜里的生死较量、时代演进中的信仰对决,充满着柏修斯性质的举重若轻。小说构建了行动、智性和理想三者结合的革命诗学,通过互文的形式寄托了浓厚的理想情怀,使得行动的诗学富有浪漫的一面。小说在多处关键场景引用人物对话,或通过精彩的心理活动描写,将敌我斗争的格局演进、人民江山的历史大势、忠诚信仰的时代锻造和生死考验的现实抉择,作了不动声色却又令人拍案叫绝、过目难忘的点题,显示出作者把握重大题材创作的不凡功力。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号