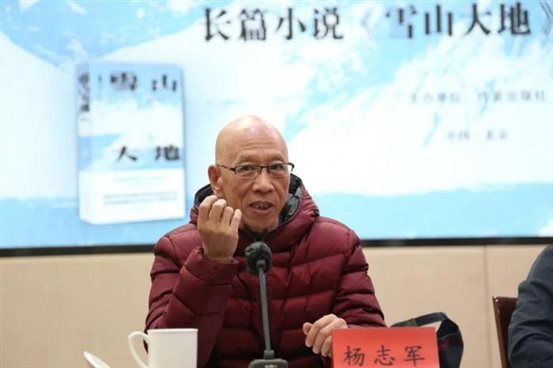

8月11日上午,第十一届茅盾文学奖获奖作品揭晓,杨志军《雪山大地》、乔叶《宝水》、刘亮程《本巴》、孙甘露《千里江山图》、东西《回响》获奖。中国出版传媒商报第一时间采访了杨志军。

¨可以谈谈获奖感受么?

█荣获茅盾文学奖是每个中国作家的奢望,因为它会衡量一个作家的创作,所能达到的高度和丰富度。创作《雪山大地》,我就是想把自己的想法全部表达出来,想把自己的情感积累,一点一点写出来;其实没有想那么多,自己写得满意就可以了。《雪山大地》是我的情感,还有我父辈的情感,我们这一代人和父辈们那一代人所付出的一些心血,所以我自己还是比较满意。

¨想通过这部作品表达什么?

█我觉得一部小说,不仅仅是传达一个观点或者几个观点,它其实是浓缩了作家的全部思考和情感,以及他通过父辈或其他人收集、积累起来的一种对生活的认知。我觉得作品要反映生活,但反映认知更重要,就是作家对生活的认知;认知越丰富,内心越饱满,作品肯定越饱满、越丰富,所以表达观点、表达生活、表达情感都在其中。比如说对草原、对家乡、对生活的热爱,还有对历史和时代的思考和感情,我觉得要表达和想表达的东西太多太多了,所以只能用故事来说话,不能只用概念来说话。

¨您之后有什么写作计划?

█之后的创作方向依然会聚焦在藏区,还是写青藏高原当下的现实和历史,因为这是我的故土。青藏高原这么大一块地方,其实我们写的东西很少,能反映藏区生活的作品也很少,但这里的生活非常丰富,是难以想象的。所以必须不断地写下去,不断地反应下去,可能才会对自己有所满足。反正不断地写,不断地攀登,一步一步往上走,一步一步的反映生活;生活本身就千变万化,像河流一样在奔腾,所以不断深入、不断捕捉,不断有新的认知,才可能有新的想法和新的作品。

写作源于生活 独特性成就高峰

在本次采访中,杨志军坦言,写作对他来说就是生活在攫取他,让他融入其中;他的写作灵感都来源于他亲身的生活体验,这也成就了他作品的独特性和创造力。他进一步表示,一个作家如果没有独特的生活体验,只能是描写别人的生活,这样就很容易失去创造力,重复他人的老路。

谈到创作《雪山大地》的感受,杨志军表示自己出生在青藏高原,这里代表着他的生命起源。他的父辈都是到这里来决定扎根的外来人,通过自己的努力,高原逐渐成为他们的家。“青藏高原地旷人稀,到处都是处女地,只要你为她做过一件事,她就会认为你是她的人。”高原对来这里寻求生存的外来人给予了养育之恩,外来人也用自己的劳动回报了高原,两者之间形成了一种亲如骨肉的关系。

这种关系不仅体现在杨志军的父辈,也反映在小说中的藏族牧民身上。杨志军通过自己和父辈的经历,展示了高原人民淳朴无华的内心世界。“写作需要属于你自己的生活,也需要属于全人类的感情和思想。”杨志军希望通过自己的笔触,让人们看到高原上那些恒久不变的爱。在创作过程中,他对藏族的风土人情、生活习俗都进行了充分研究,作品知识丰富,同时又富有人文关怀,给人以亲切感。

杨志军,主要作品有长篇小说《环湖崩溃》《海昨天退去》《大悲原》《藏獒》《伏藏》《西藏的战争》《海底隧道》《潮退无声》《巴颜喀拉山的孩子》《三江源的扎西德勒》《最后的农民工》《你是我的狂想曲》《雪山大地》。曾获全国“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、“中国好书”奖、全国优秀儿童文学奖、《当代》文学奖、新浪最佳文学类图书奖,入围第七届茅盾文学奖,入选"新中国70周年70部长篇小说典藏版"丛书,入选台湾十大畅销书排行榜等。作品多次入选国家新闻出版广电总局"向青少年推荐的一百本优秀图书。部分作品被译介到国外。

《雪山大地》荣获第十一届茅盾文学奖,入选中国作协的“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”。小说将青藏高原几十年来在党和政府领导下发生的改天换地,当地藏汉民众生产生活方式和价值观的沧桑变化,以及以“父亲母亲”为代表的三代建设者在这片土地上耕耘建设鞠躬尽瘁的日日夜夜展现在读者面前。人与自然、人与动物、生态与发展的主题贯穿始终,全景式地展现了藏族牧民传统社会形态和生活样貌的变迁。小说既有强烈的面对草原问题的忧患意识,更有在真实反映草原人民解决问题、建设新草原的文字里难掩的激情和乐观。诗性的语言形成独具个性的叙事风格,作品既真实呈现草原生活的严酷,又具盎然的诗意。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号