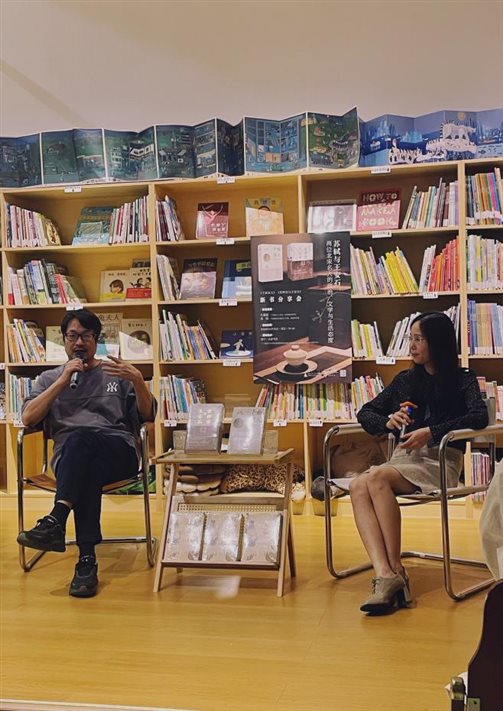

10月15日晚,广西师范大学出版社联合广西南宁灵感书店,举办了一场别开生面的阅读分享会。分享者分别是来自广州的著名历史作家吴钩,以及北京画院的资深研究员仇春霞,他们以大文豪苏轼的人生经历为主题,探讨了变法对当时士人的影响。现场有数十位历史爱好者积极参与。

(活动现场留影)

两位分享嘉宾今年都在该社推出宋史新作,分别是《宋神宗与王安石:变法时代》和《千面宋人:传世书信里的士大夫》。其中,《宋神宗与王安石》主要以宋神宗与王安石的人生经历为脉络,全景式还原了北宋中期惊心动魄的熙宁变法。而《千面宋人》则从北宋士大夫的120多封私人书信中,挖掘主角们在从政、治学、文学创作、宗教、日常生活等方面的表现,一窥宋人的生活状态。这两本书的人物角色出现了极大的重叠。

近年来,宋史一直是被广大读者追捧的阅读领域,除了上述这两部作品,还涌现了许多佳作,如吴钩的《风雅宋:看得见的大宋文明》(该书获评“2018中国好书”),北大历史教授赵冬梅的《大宋之变》,文史作家夏坚勇的《庆历四年春》(该书获“文津图书奖”)等。其实北宋的“走红”并非空穴来风,实在是这个朝代涌现了太多绚烂夺目的人物,例如中国千古士人的典范范仲淹,天才大文豪苏东坡,有“现代穿越者”之称的大改革家王安石,史界两司马之一的司马光……

灵感书店这场阅读分享会便谈论了两位北宋名人——苏东坡与王安石。他们同列唐宋八大家,也同是神宗朝的顶级士大夫代表。更传奇的则是这两人的关系——相传这两位曾一度是冤家对头,但晚年却握手言和。

两位嘉宾都认为,苏轼能写出那么多垂范千古的优秀诗章,除了他确实很有文学天赋外,也跟他一生跌宕起伏的经历分不开——苏轼作为神宗朝的文官,一生经历了三次贬谪,最远的一次到了当时的天涯海角海南。而苏轼的每一次贬谪,都与发起于熙宁二年的王安石变法有着千丝万缕的关系。

吴钩以乌台诗案为引子,介绍了苏轼与王安石是如何结仇的。他表示,现在很多人都认为苏轼在政治上是中立派,其实不然。苏轼从一开始就是一名每逢新法必反的保守派。他指出,当时反对王安石变法的人要么是行事作风偏保守的老臣,要么是执政团队天然的反对者——台谏官僚。但苏轼两者都不是。

吴钩在追溯了苏轼父子与王安石的交集后,认为苏轼屡次反对王安石变法很可能出于私人恩怨,即受到父亲苏洵的影响——苏洵屡次参加科考都落第,为了获得功名,他转而屡屡出入权贵之家“跑官”。王安石非常不屑这种行为,曾出言讽刺。

吴钩指出,王安石确实忌惮苏轼,因为他自带传播功能,可以给变法带来巨大阻力。但苏轼在“乌台诗案”中的遭遇并非王安石陷害,因为当时王安石已经罢相。

(吴钩与仇春霞在对谈)

仇春霞则从乌台诗案以及贬谪经历来介绍从政对苏轼在生活、在文学创作方面的影响。她表示,苏轼是颇为典型的“穷而后工”。乌台诗案之前的苏轼,文章誉满京华,说话毒舌。他的好友兼远房亲戚宝月禅师曾央求他为寺院撰写一篇文章,苏轼却在文中对佛教和宝月禅师多番嘲讽。苏轼被贬黄州后,宝月禅师再次请求他为寺院撰写文章。这一次,苏轼恭恭敬敬地写了一篇很得体的文章。这是因为,乌台诗案之后,苏轼对自己的言行进行过深刻的反省,认为自己造了口业,且在黄州期间,他在精神上、生活上都承受了极大的压力,因而整个人发生了很大改变。

仇春霞介绍,苏轼第二次贬谪则是在哲宗亲政期间,变法派的章惇将苏轼贬谪发往岭南,继而海南。在岭南,苏轼写下了“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”的优秀佳句。两广人在吃荔枝的时候,经常会念叨一句话——“一粒荔枝三把火”。其实这句话的来源,正正就是“日啖荔枝三百颗”。仇春霞请现场读者用粤语念了一下这两句话,果然发音几乎非常相似。

在海南的贬谪经历让苏轼吃足了苦头,等到宋徽宗大赦天下的时候,他终于得以离开海南。仇春霞介绍,苏轼曾跟朋友聊起,如果能返回北方,他会选择去哪里。苏轼的第一去处是四川眉州,那是他的故乡;第二选择是杭州,那是他曾经担任过知州的地方。但这些选择里都没有回到京城,这表明,经历了人生的风风雨雨之后,苏轼最希望的是自己可以平安、长寿,他的感悟是以后再也不要从政了。可惜,在从海南返回北方的过程中,苏轼病死在常州。

在活动提问环节,读者与嘉宾热烈探讨乌台诗案是否是宋代的文字狱。吴钩指出,苏轼确实曾多次写文讽刺朝廷推行的新法——在今人看来,苏轼因言获罪是明白无误的文字狱,但从当时的情形来看,苏轼并非负责提意见的台谏官僚,却“非议朝政”,确实违反了相关规定。

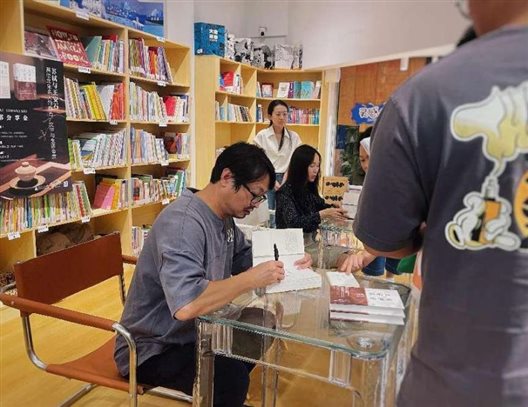

(嘉宾正在签售)

吴钩表示,苏轼最后被定罪、宣判,是严格遵循当时的法律法规的,并没有因为他的立场而刻意重判,这是宋代与之后文字狱盛行的明清两代的最大不同——始终保留文明的底线。苏轼最后的判决是免于追究罪行,他之所以被贬黄州,是因为神宗皇帝忌惮他的“宣传效应”,动用了特权将其贬谪。

仇春霞则总结,评价历史人物应从当时的具体环境出发,而并不应以现代的眼光直接加以审视。在乌台诗案中,以现代人角度固然同情苏轼,但从当时的情形来看,苏轼确实是违反了当时的法规。

持续一个半小时的活动分享,在读者的追问中,迫于时间关系不得不结束,现场读者与嘉宾亲切合影留念。两位嘉宾分别从自己的新书出发,探讨了苏轼的从政、文学和生活表现,从他的人生经历,我们或许得以窥见那场争议了上千年的改革的些许刀光剑影。

(现场读者热烈提问)

据悉,本次分享活动是广西师范大学出版社与新华出版社合作举办的山水阅读节的重要组成部分。日前,山水阅读节已顺利开幕,接下来桂林还会有多场文化沙龙与活动陆续推出。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号