中国出版传媒商报讯 4月8日,由中国小说学会、湖南省作家协会、山东文艺出版社、中共浏阳市委宣传部联合主办的彭晓玲长篇历史小说《谭嗣同》研讨会在北京成功举行。

中国作协党组成员、副主席、书记处书记、中国小说学会会长吴义勤,湖南省作协党组书记胡革平,山东文艺出版社社长徐迪南,浏阳市委宣传部常务副部长赵理等领导出席会议并讲话,彭学明、徐可、李朝全、陈涛、贺绍俊、陈汉萍、王国平、鲁太光、沈念、张元珂、崔庆蕾、行超、谭杰、陈铭、贺秋菊、王月峰、谭裔等专家围绕《谭嗣同》的选材意义、文本特色、写作风格等展开深入研讨。研讨会由中国小说学会常务副会长赵利民主持。

中国作协党组成员、副主席、书记处书记、中国小说学会会长吴义勤对彭晓玲的创作成果给予了高度评价,他认为《谭嗣同》是一部扎实而又生动的历史小说。小说体量巨大,架构宏大,轮廓清晰,不仅呈现了晚清历史内部各种图景、人生的细节、历史的走向,同时生动展示了晚清历史人物精神、情感和思想,成功塑造了以谭嗣同为中心的历史人物群像。小说在历史的虚和实的关系上进行了有益的探索,以女性的细腻进入对人物的精神世界,把各个人物放在复杂的历史关系脉络中塑造,使人物塑造有纵深的层次感。小说以人物带动对历史的重新思考和重新叙述,体现了作者的历史自觉、批判意识和叙事意识。

湖南省作协党组书记胡革平在致辞中指出,革命文化是湖南最宝贵的文化资源,也是湖南文化的鲜明特色。这是习近平总书记在湖南调研时的殷殷嘱托。赓续红色血脉,书写湖湘精神是全省作家担负的文化使命。他介绍了湖湘历史文化名人长篇小说的创作专项情况,强调长篇历史小说《谭嗣同》是首批入选项目。作者多年来对谭嗣同的寻访及创作是赓续湖湘精神的一种创作行动。在创作中,彭晓玲较好处理好时代和性别两个方面的难题,谱写了一曲歌颂争取民族独立和人民自由幸福的英雄赞歌,是作者多年潜心研究谭嗣同、研究湖湘文化的一份优秀答卷,也是湖南文学的重要收获。

中共浏阳市委宣传部常委副部长、浏阳市文联主席赵理在致辞中强调,浏阳是著名的千年古县、革命老区和花炮之乡,也是改革先驱谭嗣同的故里。彭晓玲以谭嗣同这一历史人物为载体,通过细腻的笔触和深入的思考,不仅为读者奉献了一部既有历史厚重感又不失文学魅力的佳作,还阐述了“自强不息、敢为人先”的浏阳精神。他希望通过研讨《谭嗣同》,带动更多谭嗣同的相关文化研究,繁荣浏阳的文艺事业。

沈阳师范大学特聘教授贺绍俊认为《谭嗣同》厚重却不失新颖。彭晓玲以一种作家的使命感,多年来一直深入研究谭嗣同、书写谭嗣同,书写了一个我们值得尊敬的历史人物。作者截取了谭嗣同从25岁-33岁就义前期这八年的经历来写,这种写法是很聪明的写法,深入剖析了谭嗣同精神成长轨迹的过程,解答了“谭嗣同为什么成为了谭嗣同”这个问题,在具有穿越感、客观冷静的叙述中有着一种独特的情感和温度。此外,这部小说的写作方式也是十分独特的,作者挑战了传统的故事情节的塑造,而是以更多笔墨着力于人物的塑造。值得一提的是,作者打通虚构和非虚构之间的联结,在历史真实的基础上去发挥想象,虚构细节,同时充分运用了谭嗣同所留下的大量诗文融进情节之中且不露痕迹,还能将细节写得如此细腻、生动,这是小说非常成功的一点。

中国作协创联部主任彭学明表示,谭嗣同在中国是家喻户晓的,要写出一个脱胎换骨、推陈出新、与众不同的谭嗣同太难,但彭晓玲做到了。作者不但写出了一个伟大高尚的谭嗣同,也通过大量的日常书写,写出了一个可亲可信的谭嗣同,使得这个历史人物有了人情的温度,有了人性的的温度。此外,这个作品在真实的基础上合理想象、合理虚构,使枯燥的历史小说文本和文笔马上生活起来了,而且符合人物的情感逻辑,符合人物的生活逻辑,还符合人物的史学逻辑历史逻辑,非常难得的。《谭嗣同》虽然是历史小说,但是它能激发读者为国为民的爱国主义精神、革故鼎新的创新精神以及追求真理的探索精神,因此很具有现实意义。

中国作协创研部副主任李朝全表示,一个作家从自己的乡土出发,从自己的家乡出发,掘一口深井十分可贵,彭晓玲书写《谭嗣同》便是难能可得的一种责任和担当。作者采用虚构、非虚构二者相长的表现手法来写历史,写历史人物,因此这样写出来的谭嗣同让人感觉非常真实,栩栩如生,可以说是“复活”了一个有血有肉的谭嗣同。此外,作者对日常生活的描写非常有生活气息,巧妙地通过一些家长里短、人间烟火的事物来凸显这样一个伟大人物或者英雄人物,让人觉得真实可信、感动。如果这个小说将来修订的话,可以再写一卷“复生”,来呈现谭嗣同那怒放的生命。

中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所所长、《文艺理论与批评》主编鲁太光表示,作者截取谭嗣同生命中的八年时间,是一个成长小说的写法,这个过程中我们看到谭嗣同怎样从个体的人,从人道主义的人,慢慢变成一个社会的人,一个正直的人,一个维新变法的人,他是一个成长的过程。这个作品某种程度是成长小说,让我们看到他一步一步走向维新变法,这个写法比较新颖。此外《谭嗣同》这部长篇小说塑造的人物在现金社会是非常有价值的,对目前文学中相对有虚无倾向是一种综合甚至是一种纠正。历史人物是文学创作的一个富矿,谭嗣同对浏阳对湖南甚至整个中国都有独特意义,这就是湖湘文化在中国文化版图中的地位,值得大书特书的。

研讨会上,专家们还就小说的叙事结构、人物塑造、语言风格等方面进行了深入剖析,认为彭晓玲以蛛网式的复线结构来书写历史真实尤为难得,以谭嗣同的成长、成才、为家国勉力变法的短暂而壮烈的生命历程为主线,以欧阳中鹄、唐才常、陈宝箴父子、梁启超等人在晚清诡谲动荡的历史风云中的活动史为辅线,线条清晰,情节跌宕,张力充盈,主副线有机交织,刻画出一幅描绘奏响中华民族伟大复兴之序曲的宏伟画卷。大家一致认为,《谭嗣同》作为一部重要的历史题材小说,该小说在尊重历史事实的基础上,通过文学手法生动地再现了英勇无畏的维新派人士谭嗣同生命中最绚丽的成长历程,巧妙地将历史人物的真实经历与文学创作的想象力相结合,成功地塑造了立体的、鲜活的及不断成长的谭嗣同形象,展现了他坚定的爱国信念和不屈不挠的斗争精神。

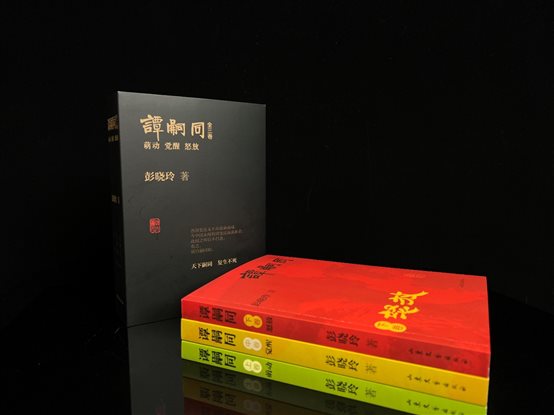

据悉,彭晓玲花费四年时间阅读和走访,三年时间集中创作,一年时间修改润色,倾注了无数心血和汗水,才完成了长篇历史小说《谭嗣同》。该书分上、中、下3卷,共计62章99万字,已由山东文艺出版社出版。作品主要聚焦谭嗣同25岁至33岁之间的人生故事。从1890年谭嗣同回浏阳安葬仲兄谭嗣襄起笔,至1898年6月他得到徐致靖保举,进京觐见光绪皇帝,如飞蛾赴火般慷慨地奔赴变法前沿为止,全景展现了谭嗣同在晚清时代背景下成长为维新变法志士,并不惜为变法而慷慨献身的生命历程。

在创作过程中,彭晓玲曾深入研究了谭嗣同的生平事迹,阅读了大量的历史文献和资料,力求还原那个时代的真实面貌,让读者能够感受到谭嗣同那种坚韧不拔、奋不顾身的精神风貌。写作《谭嗣同》是一次充满挑战与收获的旅程,她希望通过这部作品能够让更多的人了解谭嗣同这位伟大的历史人物,感受他坚定的信念与浓郁的爱国主义精神。同时,她也感谢广大读者的喜爱与支持,并表示将继续努力创作出更多优秀的文学作品。 (摄影/李英俊 文/张中江 欧阳稳江)

(初审:刘思怡,复审:张中江,终审:张维特)

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号