中国出版传媒商报讯 在现代科学精神高涨的时代,普通人如何观察与记录自然?在数码影像和AI风行的时代,传统手工绘画又将何去何从?5月19日,在商务印书馆举办的为期1个月的“以博物展万物——寻找生活中的光”博物主题绘画展期间,《中国博物学评论特辑:回归生活的博物绘》主编刘华杰、李聪颖,在涵芬楼书店与读者面对面,畅谈关于博物绘画以及自然笔记过去、现在和未来的思考。

商务印书馆副总编辑郑勇出席活动并致辞,简要概述博物绘画对人类认识自然的重要作用,及其在历史上的发展。他指出,无论在哪个时代、哪个国家,博物绘画都起到了反映人对周遭自然的认识和了解的作用。博物绘画是博物学实践的一部分,是人类描绘自然的一种兼具理性和感性的方式。随着我们对自然界认识的逐渐深入,受不同时代审美潮流的影响,博物绘画也有了许多新的变化。如今,博物绘画从主题、内容、技法的丰富多样性,到从业人群以及传播和受众的范围方面,都取得了显著的发展。

北京大学哲学系教授刘华杰近些年致力于博物学复兴和生物多样性保护,为本次博物画展的举办起到重要的促进作用。在讲座中,他指出博物绘画反映生活,但从来不是简单的“复制”。对此,他提出一个重要的概念——“舍象”。他认为博物画与其他美术作品的性质相同,其特别之处在于生态性和自然性。在信息时代和人类世,博物画展现了人对大自然的情意,通过绘画,人与自然融为一个共同体。刘华杰为读者们展示了来自历史时期、不同国家的博物绘画,如臧穆《山川纪行》中的自然笔记、1885年的《瑞士与萨瓦实用植物学》、1900年的吉尔伯特·怀特《塞耳彭博物志》、1994年的日本博物学文化文集《彩色江户博物学集成》,以及图书与杂志中结合自然主义与浪漫主义的插画等。他分析了这些作品对生态的博物摹写,特别提到博物画中存在的“手性错误”等问题,进而指出,博物画既要注重田野调查,深入观察动植物在野外的状态,也要吸收前人的经验,分析现有的成果。博物绘画的“选题”十分重要,可以从身边的动植物开始,到一定程度后再选择家乡动植物中某个特定的科属,由简单到复杂,呈现出物种之间的生态关系。

在中国博物绘画的发展上,他提出几点意见:西方凭借地理大发现和殖民扩张,在科学画的自然、生态写实风格实践上走在前列,中国在这方面仍要“补课”;传统美术史过分强调艺术的美,忽视了绘画的功能。绘画应回归生活,在此意义上,有必要重写宋代以来的中国美术史。他认为图书杂志插图对博物绘画的需求很大,中国博物绘画大有可为,并呼吁博物绘画爱好者“增强访问大自然的能力”,从自然笔记开始去记录自然,探索出自己的博物人生。与此同时,他也谈到博物绘画未来的发展策略,对人才培育与激励机制提出了切实可行的建议。《中国国家地理》杂志社《博物》杂志专栏作者、编辑李聪颖(“颖儿”)是资深的博物绘画师,擅长自然主题的绘画和写作,也从事博物手绘和自然笔记创作等相关教育课程的研发。她曾参与绘制商务印书馆出版的《北方有棵树》《燕园花事》等博物书籍的封面和内文插画,其作品获得多项国内外大奖。本次博物绘画集收入了她的“莲”“果实”等多幅作品。讲座开始前,她以直播形式连线了50多位博物画创作者,向直播间的读者介绍本次画展的作品及其背后的故事。讲座中,她指出,美的欣赏和表达不是一蹴而就的,但也有一定的规则,初学者可以有意识地借鉴前人作品,避开“三点一线”等常见的雷区。结合自身实践,她介绍了博物绘画在儿童自然教育中的重要作用,阐述自然笔记的历史,并提出了发展建议。

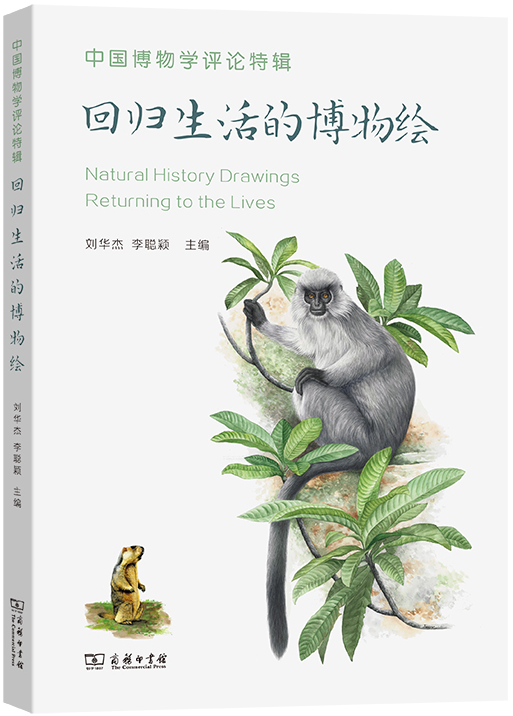

据悉,“以博物展万物——寻找生活中的光”博物主题绘画展的作品均出自《中国博物学评论特辑:回归生活的博物绘》。该书收入50多位现代画家的作品,从广泛的博物绘画群体中挑选具有代表性的作品——尤其是反映画家们在疫情期间生活的博物画。该书题材包罗万象,色彩丰富生动,突出体现了博物学所主张的地方性、主观性和私人性,达到了人与自然的和谐统一、艺术与自然的完美结合。

供稿人:张馨宇

初审:戴佳运

复审:穆宏志

终审:马雪芬

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号