中国出版传媒商报讯 6月21日,中信出版·大方携手北京斯拉夫中心、《十月》杂志,在北京SKP RENDEZ-VOUS举办了《拉夫尔》新书分享会,与读者共话沃多拉兹金的文学魅力。活动特别邀请作者沃多拉兹金、首都师范大学燕京讲席教授刘文飞、本书译者北京大学外国语学院俄语系教授刘洪波、青年译者吉宇嘉展开对谈,分享会由《十月》杂志执行主编季亚娅主持、北京外国语大学博士后郑晓婷翻译。

三届俄罗斯最高文学奖项“大书奖”得主叶夫盖尼·沃多拉兹金,作为当代俄罗斯文坛最具影响力的作家之一,他是继佩列文、希施金之后的又一位“俄罗斯首席作家”。其代表作《拉夫尔》荣获俄罗斯“大书奖”第一名和读者选择奖第三名、“亚斯纳亚·波利亚纳文学奖”等多个文学奖项,奠定了沃多拉兹金在当代俄罗斯文坛的重要地位。

据介绍,《拉夫尔》以15世纪古俄罗斯为背景,围绕主人公阿尔谢尼医生的一生展开。他的爱人乌斯吉娜在两人未婚的情况下死于难产,阿尔谢尼因此备受良心的折磨。为了寻找救赎,他孤身踏上求道之旅,试图获得内心的安宁。本书以传记的方式呈现了主人公在中世纪背景下的心灵成长之路。作者秉持着俄罗斯传统文学的精神传承,以古今融合的叙事风格、精准细腻的故事细节,形象而深刻地展示了俄罗斯民族的苦难意识、宗教意识、救赎意识、自由意识以及深厚的人道主义精神和对圣洁理想的不懈追求,体现了俄罗斯文学在当代意识下对灵与肉、爱与死、罪与罚等主题的深度思考。

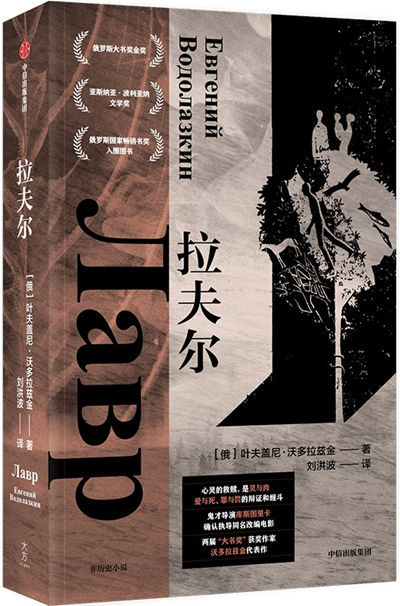

《拉夫尔》

[俄] 叶夫盖尼·沃多拉兹金 著 刘洪波 译

中信出版集团·大方 2024年5月

值得关注的是,《拉夫尔》不仅在俄罗斯掀起轰动,也享誉世界文坛,被翻译成超34种语言,近期该作品的中文版由中信出版·大方出版,这也是沃多拉兹金首部被译介到中国的长篇小说。中信出版·大方近年尤其注重对当代俄语文学的系统引进,希望通过文学感受当下俄罗斯社会的温度和呼吸。自2016年起,陆续出版了诺贝尔文学奖得主S.A.阿列克谢耶维奇的系列代表作,《二手时间》《切尔诺贝利的祭祷》等;2020年,出版俄罗斯“大书奖”得主玛丽亚·斯捷潘诺娃的《记忆,记忆》;2023年,出版“全俄畅销书奖”得主阿列克谢·萨利尼科夫代表作《彼得罗夫流感》。在2024年,迎来了《拉夫尔》的出版。

【相关阅读:《拉夫尔》新书分享会部分对谈实录】

沃多拉兹金与他的中国译者们

季亚娅:

《拉夫尔》最初出版于2013年,被评为当年最重要的文学事件,时隔多年,这本书终于和我们中国读者见面。所以,首先,第一个问题想问问本书的译者刘洪波老师,您是在什么情况下读到这个作品的?以及可以跟大家分享一下您最开始的阅读感受吗?

刘洪波:

各位书友大家好,我一开始看到这本书,得益于刘文飞老师的介绍,其实我接触这本书有非常明确的目的,因为当时有出版社想要出这本书,他们在找译者。但我不知道这本书我能不能翻译,因为我并不是职业的文学翻译,我主要从事的是教学和科研。所以我就先看了一下这本书,读下来以后,我被这本书深深地感染了。它里面写了15世纪的一个很遥远的世界,写了这个世界里面的一个非常了不起的人物,他对感情的那样一种执着,他和他所爱的人之间那样的一种纯洁真挚的情感。其次这个写法我也觉得非常有意思,他把一个人的人生切分成了四段,每一段都可以独立成章,但又有一条线把它们串联在一起,这条线就是一场救赎之旅。

季亚娅:

那您最终决定翻译这本书的契机是什么呢?

刘洪波:

首先就是这本书非常精彩,所以看下来之后,虽然我知道这个文本有多么难,但是我还是决定要翻译它。当然还有另一个原因,翻译它也是因为我有底气,这个底气不是我自己,而是我们北大俄语系,我们系的外教老师、研究东正教的专家、研究古俄语的专家,有他们的帮助,我觉得这些困难都是可以克服的,所以我就大胆地接下了这个活。那么在这里我也要特别感谢刘文飞老师让我能够接触到文本,这样才有今天的《拉夫尔》。

季亚娅:

除了刘洪波老师,今天在场的刘文飞老师也是沃多拉兹金先生的译者。所以想请文飞老师谈谈您对《拉尔夫》的阅读体会。

刘文飞:

当着《拉夫尔》的作者和译者的面,我就不太敢谈这个作品本身了,所以我就简单说些和沃多拉兹金先生的渊源吧。沃多拉兹金先生是我们的亲密的朋友和同事,除了我们是译者之外,还有一个特别的原因是,沃多拉兹金先生除了是作家,还是一名古代俄语文学研究专家,他曾经和利哈乔夫院士共同工作过,我甚至知道他们当时工作的办公室在哪里,他们坐在哪一扇窗户底下。虽然我们和沃多拉兹金先生是第一次在线下见面,但已经觉得是挚友了。

季亚娅:

去年我们《十月》杂志第三期“全球首发”栏目刊发了沃多拉兹金先生的一篇短篇小说,叫作《水镜的裂隙》,这篇小说就是文飞老师翻译的。所以今天能不能请文飞老师谈谈您对这篇作品的想法?

刘文飞:

之前我和季亚娅女士想到在《十月》杂志做一个“全球首发”栏目,选取当今最著名的外国作家,邀请他们为我们的杂志来创作作品。比如我们还邀请了著名诗人阿多尼斯,以及法国作家勒·克莱齐奥和南非作家库切。而俄罗斯作家,我们请的就是沃多拉兹金先生。当时得知沃多拉兹金先生非常忙,但后来还是收到了肯定的答复。大概两个月之后,就收到了沃德拉兹金先生发过来的短篇小说《水镜的裂隙》。这篇短篇小说发表之后也收到了非常多的读者反馈。

现在我也想请问沃多拉兹金先生,小说的主题是作家的劳动和创作,或许您是想表达著名作家和非著名作家之间的一种冲突吗?小说里面的著名作家是您的自画像吗?

沃多拉兹金:

有的时候作家是需要从侧面去观察的,这是一种对自我的细化。在创作《水镜的裂隙》时,我能感觉到初入文坛的年轻作家与已经成名的作家之间的一种对话和冲突。我也会亲身遇到这样的问题,因为总会有一些年轻的作家想要寻找知名作家帮他们推荐,甚至有人和我说,以我现在的威望和地位,应该承担起帮助年轻作家的责任。

季亚娅:

吉宇嘉老师也是沃多拉兹金先生的译者之一,在《世界文学》和《西部报刊》杂志发表多篇文章,之前宇嘉老师也翻译过沃多拉兹金先生的小说《挚友》。所以我们也想请宇嘉老师谈谈您的感受。

吉宇嘉:

我先来简单地介绍一下我自己。我来自哈尔滨,大家都知道哈尔滨这座城市与俄罗斯有非常深厚的渊源。我也曾经在国外游学过,我学的专业就是俄罗斯语言文学。其实在接受到《世界文学》的约稿的时候——也就是翻译沃多拉兹金先生很有名的中篇小说《挚友》的约稿——我感到非常荣幸,同时作为青年译者,我也感到前所未有的压力。所以在较短的时间内完成了这篇小说的译作,并且刊发在2022年第三期的《世界文学》。那么除了这一部中篇小说《挚友》,还有另外一部沃多拉兹金先生的文学随笔,叫作《问题的答案》,我也希望读者朋友们能够有兴趣去读一读,或许会有不同的体会。

季亚娅:

我们还有一个问题想问吉宇嘉老师,因为宇嘉老师目前正在翻译沃多拉兹金的另外一部长篇小说《布里斯班》。其实沃多拉兹金先生的语言本身是非常具有挑战性的,在用俄语写作的时候是高度讲究的,他把古代俄语和现代俄语都融合在了一块。就比如我注意到《拉夫尔》里计量的序数词,不是一二三四,而是甲乙丙丁,这个是中国古代的天干地支记录法;还有这本书里边有两种字体,一种是斜体的,一种是正体的。所以我也想问问吉宇嘉老师,假设是你来翻译《拉尔夫》这本书,从语言角度,您认为有哪些特色?

吉宇嘉:

是的,我目前正在翻译《布里斯班》,这也是沃多拉兹金先生的一部非常优秀的作品,很荣幸可以翻译这部作品。另外关于《拉尔夫》,因为我也是研究语言的,作为同行,我知道,沃多拉兹金先生是一名俄罗斯语言学家,他的作品中充满了中世纪与现当代时空的沧桑,这对于读者和译者是一个非常大的挑战。说到这里我想感谢中信·大方,在我刚刚拿到《拉夫尔》这本书的时候,我真的很惊叹,它在装帧设计非常完整地保留了俄语《拉夫尔》那本书的风格,也就是让大家看到这本书就感觉到它的穿越,这个穿越也同样是沃多拉兹金先生写作手法的一个特点。

重返中世纪:“好人”传统的再讲述

季亚娅:

我相信大家都迫不及待地想要沃多拉兹金先生分享他创作这部作品的一些感受。首先我有一个问题,我在这本书的前言里读到沃多拉兹金先生说,所有文学作品的主题都是人。但在读这本书的时候我也会发现,这不是一个普通的人,而是一个历经磨难、最终成了圣徒的人。所以,我想问沃多拉兹金先生,为什么您会选择一个圣徒,而不是一个我们今天常见的小人物,去作为一本书的主人公?这和您的生活有什么关联吗?

沃多拉兹金:

文学作品的主人公可能是不同环境之下的产物,《拉夫尔》的主人公和古代文学相关。有的时候我们会被问到这样的一个问题,就是说,这难道是我的自传式写作?当然不是,因为我自己不是圣徒。但我们作为作家,在创作的时候,难免会有很多个人的情感和思想掺杂在作品里。

季亚娅:

您为什么选择15世纪作为小说的背景呢?

沃多拉兹金:

我主要想写一个善良的人的故事,或许有人问为什么不写当代?难道现在世界上没有好人吗?但哪怕正面的人物角色,有时候也不一定会表现得特别好。完全正面的角色可能只有陀思妥耶夫斯基才能创作出来,我觉得我肯定不是陀思妥耶夫斯基那样的作家,我也并不想写同时代人的故事。

我之所以回到过去很可能就是因为,像V.O.克柳切夫斯基所说,当时有描述 “好人”的传统,但今天这种传统不知何故已经消失了。但是,这并不意味着现在没有“好人”,只是他们显得很复杂,我们越来越难以描述他们。所以我决定走进15世纪俄罗斯,选取这样的一个时代,写一个善良的人的故事,这种题材可以看作一种圣徒使传,于是就产生了这么一本书。

季亚娅:

我想到之前读过沃多拉兹金先生的一段自呈:“开始写小说《拉夫尔》时,我想要讲一个能做出牺牲的人。不是那种一分钟热血就足以做出的伟大的、一次性的牺牲,而是每天、每小时的人生牺牲。我想要用某种其他的东西来对抗当代社会中占主导地位的成功崇拜。”我觉得当代年轻人应该会对这句话非常共情,因为今天我们普遍面临着被成功学所裹挟的人生。然后他接着说:“我意识到放眼望去,如今的街道,这样的英雄即便不是虚构的,也缺乏说服力。于是,我转而采用一种古老的形式——为这种人物而写传记,只不过我是用现代的文学手法来写这部传记。”所以沃多拉兹金先生选择古代背景,可能在此时此刻主人公是一个虚构的英雄,但是在我们想象的环境年代,这样的生活是存在的。

四个名字:四种生活,四重人生

季亚娅:

接下来我们回到文本本身,这部作品中的主人公拉夫尔其实有四个名字:阿尔谢尼、乌斯京、阿姆夫罗西和拉夫尔。这四个名字代表他人生不同的四个阶段。我想请洪波老师跟我们分享以下,您在翻译这个人物的故事的时候,最喜欢哪个阶段和哪个名字?

刘洪波:

我在翻译的过程当中,可能有先入为主的成分。因为要从头往后翻,所以我实际上最感兴趣的是他人生的第一个阶段。其实后面的人生才是真正的波澜壮阔,但是我却特别偏爱第一个阶段。因为在第一个阶段主人公还在成长,他从孩童慢慢长到少年,从爷爷那里学习了草药医的本领,和自然非常亲近。这部分虽然很轻,但是很温馨、很接近自然,我觉得这一部分甚至也可以叫“生态文学”。因为它里面写了特别多植物的名称,以及河流森林,等等。

当然也可能和我自己有关系,因为我不是特别能适应很复杂的社会,所以我这一辈子都待在学校里,我从来没有迈出过学校的门。但这本书里有多种人生,甚至有像冒险、像旅行记一样的部分。最后一个阶段是一种神圣的苦行,达到了一个人的肉体的某种极致,就是完全隔绝,去感受自己和灵魂的相处。所以每一个阶段都非常有意思,但是我更偏爱第一个阶段。

季亚娅:

洪波老师更喜欢第一个阶段的故事,我暗自猜测应该还有另一个理由,因为第一个故事跟教育和成长有关系,可能和洪波老师多年的教育工作者的经历有关。

刘文飞:

还有一个原因,就是洪波老师在翻译这个作品的前后做了外婆。

遥远的波浪:时空观念与叙事

季亚娅:

刚才也说到了时间和空间,接下来我想请教沃多拉兹金先生一个问题,因为我注意到这部小说叙事里面的时间关系格外复杂精妙。小说中有两次,作家自己出来阐释对时间的理解:一次是说,我们要到空间的边缘去理解时间;另外一次是在最后一个阶段的故事里,我不知道这是不是俄罗斯人的历史观,他说时间是螺旋式的。所以我想请沃多拉兹金先生谈谈您对时间的理解,从写作的角度,或者是从人生观的角度,您如何去理解时间和我们的关系。

沃多拉兹金:

时间在这部小说里是非常重要的。如果有人问我中世纪的人和当代的人有什么样的区别,当然很重要的一点就是他们对待时间的态度不同。我们当代人的时间是一种快速向前发展的时间,是横向的时间;而中世纪的时间观与当代不同,他们是一种纵向的时间观,不是时间的过渡,而是去追逐永恒。当然中世纪人的寿命比当代人要短很多,但他们的生命是更加充裕的,因为他们向往的是永恒。而以13世纪为节点,在13世纪之前时间并没有划分得这么清楚,没有具体到分针、时针,因为中世纪的人们一点都不着急,他们对待时间的态度不像当代人这么的紧迫。中世纪的人生活在永恒之中,没有时间,没有时钟,时间由太阳决定。总的来说,他们并没有高估时间,他们没有进步观念,人们对时间的进程并不抱太大的希望。

而彼得大帝推行欧化改革的时候,其中有一项就是改革历法。当时有不同的历法,比如亚历山大历法、拜占庭历法。如果采用拜占庭历法的话,纪元就会多出8年。彼得大帝选取了拜占庭历法,所以也有一种说法是他多创造了8年。但是也可以说,彼得大帝有一重罪恶就是肆意改动时间。

季亚娅:

这本小说时间设定在中世纪,让我们在短暂的生命里获得了漫长的时间。

沃多拉兹金:

就像我们就回忆自己的童年,也会觉得童年格外的漫长。我们所经历的事情不断地重复,然后就会变成遥远的波浪。人到了45岁之后,就感觉好像是过了一辈子。因为我们45岁之后所经历的都是我们每天重复的生活,反而童年变成了一个新的体验。

季亚娅:

我觉得特别有意思的,不仅在于我们可以用不同方式去来理解时间的快慢短长,还在于这种理解时间的方式实际上决定了作品的叙事形式。大家如果有志于写作,可以仔细去研究这个细节,哪些地方应该快,哪些地方应该慢。在写作的意义上,这本书可以说是把时空流转的功能发挥到了极致,所以大家可以从中反复揣摩,学习在小说中应该怎么处理时空关系。

互动提问:

读者1:

尊敬的沃多拉兹金先生,您好!《拉夫尔》这部小说我理解为是一部非历史小说,为什么您决定给同一个主人公冠上四个不同的名字?他每一个名字与其生活经历是否有密切的关系?并且这几个名字之间又有怎样的联系?

沃多拉兹金:

我认为在世界各地都存在这样的现象,一个人可以拥有多个名字,以小说主人公为例,他还是一个孩童的时候叫这个名字,当他成长为一个受人尊敬的大夫时,他有另外的名字,当他成为一名圣徒,他又有了别的名字。所以,我这本小说的法语和波兰语译本干脆直接被翻译成《阿尔谢尼的四重人生》。在中国的姓名文化里,有没有这种现象?

刘文飞:

是的,中国的人名其实也是这样的,比如我有一个小名,只有在童年的时候父母这样叫我,等我长大后我就被称呼其他的名字。可能这也是我们理解这部小说的关键,作家想要告诉我们,一个人他的生命只有一次,但是他却可以开启不同的生活。因为“生活/生命”在俄语里是同一个词,所以俄语中比较难表达出来这一层含义。

读者2:

作家先生您好!我知道您曾经在德国工作过,我想知道您是不是黑塞的粉丝?因为读小说的时候有些地方让我联想到黑塞。第二个问题是,您这部小说分为四个部分,我想知道和印度教中多重生命的教义是不是有关系?

沃多拉兹金:

我很喜欢黑塞的东西,他的语言看似平时质朴,但其实有很强大的力量,一开始觉得没什么,但读到最后你才会很受震撼。但我要说,所有德国作家当中我最喜欢的还是托马斯·曼,他的《魔山》所有人都应该读一读。关于第二个问题,我当然很想走进神秘的东方宗教,但是由于语言不通很难做到。我还记得,之前有一位中国学者通过邮箱给我发了四篇文章,我只能很客气地回复她:“汉字很漂亮!”后来这几篇文章翻译成了俄语,我才明白原来是关于“道”的,应该说,每个民族都有自己通往“上帝”的道路。

供稿人:江 海

初审:戴佳运

复审:陈 麟

终审:张维特

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号