中国出版传媒商报讯 8月9日,由商务印书馆和《新京报·书评周刊》联合主办的《康熙的红票:全球化中的清朝》新书对谈会在北京涵芬楼书店举行。活动邀请历史学博士、《康熙的红票》作者孙立天和历史学博士、故宫博物院研究馆员果美侠,以“紫禁城里的洋面孔:另一种历史叙事”为题展开对谈。活动由《新京报·书评周刊》记者刘亚光主持。

孙立天谈到该书从论文到书的写作历程,分享了他在处理史料和建构故事上的经验,强调写作要有读者意识,面向学者的写作侧重论证,面向大众写作则需具体地讲述。驾驭史料是原创写作中的一大难题,他指出辨别史料真伪的重要性,中西史料能够互相印证才可取信。他结合自身经验探讨了历史研究如何找到突破口,最初触发他疑问的是一张内务府颁发的传教信票,并由此回溯传教士与满人发生关系的源头,在老材料中发现了一条新的历史路径。孙立天谈到宏大叙事向细小叙事的转向对他潜移默化的影响,认为当下大热的微观史研究也是对西方传统上寻找规律和模式的历史叙事的反抗,谈及书中对西方“文明冲突论”的驳斥,他认为要回到中国固有的历史学术传统中汲取灵感,像《史记》那样具体而有细节地撰写历史。

果美侠研究方向为中国古代文化史、中西文化交流史,长期关注明末清初服务于宫廷的西洋人群体。她谈到《康熙的红票》丝毫没有一般学术书的晦涩难懂,论述环环相扣,逻辑严密,分析独到,精彩好看。她结合传教士的服饰、出入宫廷的活动区域、为帝王所作的画像等,谈到传教士入华后如何不断变换策略融入中国社会,指出传教士的身份要放在一个复杂的环境中去考察,不管是君臣身份还是家奴身份,都是后人理解历史的路径。雍正禁教之后,传教士依然以西洋技艺人的身份在宫中服务,从故宫藏品来看,文化艺术的交流并没有中断。理解历史,除了文字史料还要重视具体物件,两者之间的互动有助于我们对历史形成更完整的理解,历史不是非此即彼的,而是多维立体的。

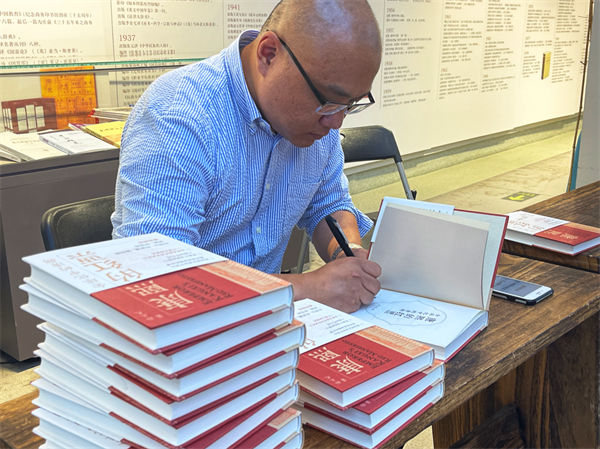

《康熙的红票:全球化中的清朝》为商务印书馆近期重点新书,孙立天以丰富史料文献,构建出康熙与西方的传教士、君主、教皇、使团来往互动的生动场景,探讨明末清初中国与西方文化与思想交融的过程。自4月上市以来,该书收获了来自媒体和读者的众多好评,获得了许倬云、杜家骥、夏伯嘉、罗新、李雪涛等多位专业同行学者大家的推荐,豆瓣评分高达9.5,登上多个重量级榜单,入选商务印书馆5月“十大好书”。上市2月,已加印3次,是2024年历史新书中的一匹“黑马”。

供稿人:张馨宇

初审:戴佳运

复审:穆宏志

终审:马雪芬

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号