中国出版传媒商报讯 9月15日,来自中央民族大学的20余位同学身着“我与地坛”统一服装,沿着北二环骑行至地坛公园,为秋日北京带来了一道亮丽的风景线。专为在京高校大学生策划的“文化骑行”作为地坛文化讲堂的配套活动,旨在通过骑行的方式带领来自全国各地的大一新生,欣赏北京的美丽秋景,进而深入了解和感受北京,近距离感受古都和京味文化。

感受北京文化魅力,了解古籍修复技艺

驴打滚、艾窝窝、豌豆黄,还有豆汁儿和面茶……桌上摆好的一份份京味“早点”吸引着参与骑行活动的同学们。在护国寺小吃店很多人都是第一次品尝北京小吃,却被深深吸引。中央民族大学学生在采访中提到,北京小吃的味道很独特;护国寺小吃店负责人介绍,老北京小吃的起源可以追溯到明清时期,是作为宫廷食品出现的,随着时间的推移逐渐流传到了民间,成为京城特色小吃。活动主办方希望同学们在品尝美食的同时,学会珍惜这份宝贵的“饮食文化”遗产,了解到传承和发扬饮食文化的重要性。借助一顿早点,帮助同学们在味蕾的碰撞下,全面感受北京。

饭后从积水潭出发开始骑行,途径西海,遥看钟鼓楼、安定门桥,抵达地坛公园南门。一路上,同学们见到了北京中轴线缓冲区内的多处历史印记和新发展成就,在欣赏到京城秋色的同时,体会到了北京丰厚的文化底蕴,感受到了城市脉络间的人文精神,增强了同学们对北京历史文化的热爱。

抵达地坛书市以后,中国书店古籍修复中心的第四代传承人徐晓静和团队修复师们,为同学们介绍了简册、帛书、卷轴、旋风叶、蝴蝶装、包背装、线装等古籍的装帧形式,并带领同学们体验了一场“片羽存真”修复体验。徐晓静指出,我们在历史上只是过客,但可以用双手为后人留下更多的记忆。作为华夏多元文化的璀璨熔炉,中央民族大学的同学们来自全国各地,不同民族,但都由中华文化和书籍串联起了共同文化。他们在修复师们的带领下动手实践,一点点补好虫蛀,轻轻裁掉余纸,在修复的乐趣与成就感中露出了灿烂的笑容。徐晓静希望同学们了解到对古代典籍文献进行发掘、抢救、整理、保护和再利用工作的重要性,在阅读中慢慢领略中华优秀传统文化的深厚底蕴,用青春洋溢的笑容,配上传统的古籍书页,为文化传承和保护注入更多的力量。

从金玉缘与木石盟,看红楼人物的命运与选择

《红楼梦》是每个中国人的共同记忆,电影《红楼梦之金玉良缘》的上映更是引起了读者们的热议。“北大国文课”系列畅销书作者、学者张一南在地坛文化讲堂现场分享了她从80后一代人的角度对红楼梦的理解。每个读《红楼梦》的人都会因不同的文化背景和知识储备都会对“红学”产生不同的理解,而唯有爱能填平文化的鸿沟。张一南提到,没有人要求你搞清楚《红楼梦》中的每一个人物内心,我们首先要用情去理解她。

讲座中,张一南从作者内心人格的角度解读了贾宝玉、林黛玉和薛宝钗三位主要人物。她提到,《红楼梦》里的每个人物身上,都有曹雪芹性格中的投射,分别寄托了曹雪芹性格面向中的不同部分。其中“‘情不情’小王子贾宝玉”是曹雪芹第一人格代表,是一种审美理想;林黛玉是曹雪芹第二人格的代表,与贾宝玉珠联璧合,代表了曹雪芹性格中孤高、忧郁、执着的一面,富于文人气质,带有很强的理想色彩;薛宝钗作为曹雪芹的第三人格,被赋予了更多的与人相处的欲望,更接近他所向往的女儿世界……

张一南结合了书中情节和前后反差对曹雪芹笔下的不同人物性格解析,讲述了《红楼梦》中人物角色对故事情节推动的重要作用,以及背后潜藏的时代烙印和生存智慧。活动现场吸引了不少“红迷”和学习《红楼梦》的中学生前来,共读红楼,品味经典。

贾政就是长大了的贾宝玉,张一南老师在现场提出了一个独特的见解。她所著的《红楼人物》将“‘假正’的贾政”作为第一章,并提出在谈贾宝玉之前,先要把贾政研究透彻,因为人们对贾宝玉的很多误解,其实都源于对贾政的误解。在她看来,《红楼梦》是一部现在网络文学中盛行时代中大家最喜欢阅读的一部“架空小说”,也是一部现实主义的小说,是曹雪芹作为一个成年人对少年生活的追忆和设想。

从阅读中认识更完整的史铁生,让《我与地坛》走向更广阔的世界

现在,越来越多的人开始读史铁生的著作,而对史铁生却知之甚少。为此,地坛文化讲堂特别邀请了多位史铁生的生前好友为读者朋友解读“我与地坛”背后更深刻的内涵。史铁生名篇《我与地坛》中“长跑家”的原型,74岁的李燕琨就来到了地坛公园,做客地坛文化讲堂,为现场读者解读“史铁生的与众不同”。很多研究史铁生作品的人都曾说过“史铁生生病越重,文学成就越大”,对此李燕琨回应,史铁生的晚年的作品照亮了许多人的内心的事实,但在读懂他文学的同时,更重要的是去体会他内心世界中的强大思想。

史铁生老师曾提到,思想是人区别于动物的特点。而李燕琨则认为史铁生老师身上拥有一种比思想更重要的特质,那就是一种精神,是抗争命运不公的精神。史铁生老师的文字里没有肤浅的理想主义和乐观主义,他热爱生活也有一批真挚的朋友。正如史铁生老师夫人陈希米在他的悼词中说到的,铁生对世界最大的留恋是他有这么多真诚的朋友,这些真诚的友谊,是他对这世界最大的留恋。李燕琨提到,对于史铁生老师来说,重要的不是他的作品和文学成就,而是他有很多真正的朋友,这也是创作的源泉和基础。

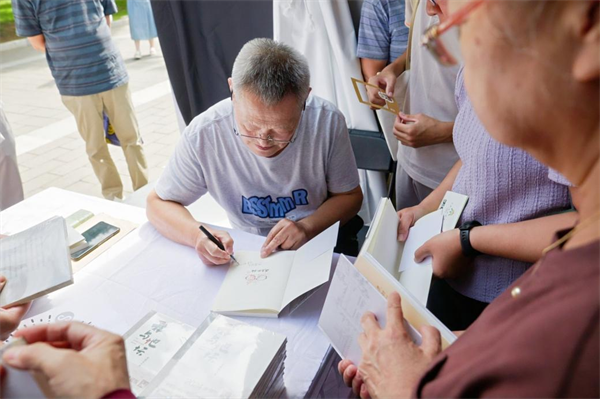

地坛,不仅是文学地标,更是史铁生留给年轻人的答案。铁生不希望自己被作为榜样,他内心远比大家想到的宽广。李燕琨提出,今天地坛公园里人手一本的《我与地坛》,将会带着铁生的灵魂走向更广阔的世界,让每一个读者认识到一个完整的真实的史铁生也还有很长的路要走。最后,李燕琨在《我与地坛》定制版图书中为读者留言道:“读铁生的书,让生活更像生活,让生存更像人的生存”。(图片由主办方提供)

供稿人:穆宏志

初审:戴佳运

复审:陈 麟

终审:张维特

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号