陈源斌的长篇小说《世事家常》以独特的叙事视角和深度的社会关怀,在当代文学中展现了重要的文本价值。这部作品不仅延续了现实主义文学传统,更通过家庭叙事与时代变迁的勾连、法律冲突与人性探索的结合,以及白描式语言的艺术创新,为读者呈现了一幅兼具烟火气与思想性的时代画卷。

《世事家常》故事发展大致可以分为三个阶段:第一个阶段是家庭变故与亲情纠葛:刚退休的主人公何寿天得知父亲病危赶回家乡,却发现父亲是误诊,而母亲意外查出癌症晚期。母亲临终前揭破父亲曾有往昔情事,何寿天有个同父异母兄弟何寿人。之后何寿天迎接何寿人认祖归宗。 第二个阶段是生活琐事与情感波澜:何寿天妻子邵亚芳与嫂子妹夫周旋于俗世纷争,儿子何无虑的婚事一波三折后有情人终成眷属。这时陌生女子余风翔自称是儿媳闻芳的亲妈,引出尘封辛酸往事,余凤翔因大女儿婚姻纠纷恳请何寿天帮忙,官司最终调解成功。第三个阶段是新的危机与故事延续:何寿天走出法庭时,得知何寿人牵进一桩冤案身陷囹圄。何寿天曾在家乡担任过一把手,现任成高杰似乎无视他,何寿天决定直面成高杰,后来成高杰因得知何寿天的“老侯”背景前倨后恭,冤情化解。最后成高杰称有私事请何寿天帮忙,何寿天回家在古桥“巧遇”市委办刘应初,得知成高杰“出事”的消息,故事戛然而止。

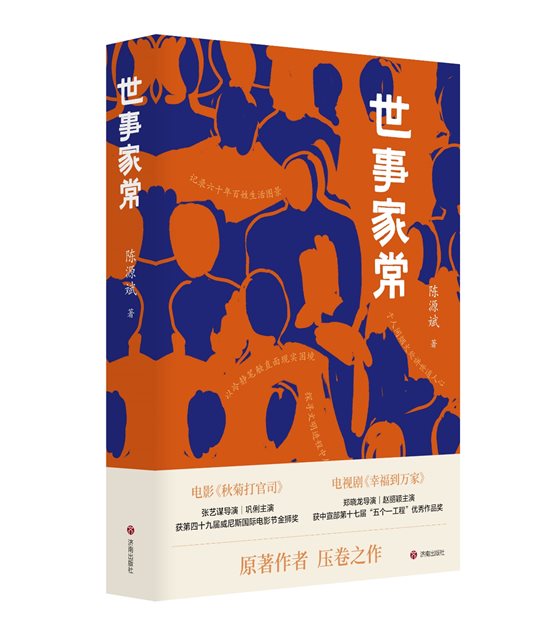

实际上,《世事家常》一经出版即在文坛和社会上引起强烈反响,新华网在春节期间向全国广大读者作了郑重推介,其文本价值值得引起关注。下面从几个方面试作初步解构:

新现实主义的继承与突破。《世事家常》以“白描式写作”为核心手法,通过平实自然的生活化口语还原市井百态,既继承了鲁迅、巴金等作家“冷眼观世”的现实主义传统,又融入了新时代的叙事特征。例如,作品对柴米油盐、婚丧嫁娶等日常场景的工笔刻画,既保留了传统现实主义“如实地反映现实生活”的客观性,又以“热气腾腾”的细节赋予文本鲜活的生命力,如邵亚芳户口回迁引发的家庭争议,既暗含阶层壁垒的隐痛,又通过对话推动情节,形成“凝滞中的暗流”。这种“冷笔写热世”的克制叙事,既是对传统现实主义的致敬,也是对当下社会复杂性的深刻回应。

家庭叙事与时代史诗的互文性。小说以何家四代人跨越六十年的命运变迁为主线,将个体命运嵌入改革开放、城市化进程等宏观历史背景中,实现了“家常”与“世事”的辩证统一,正如陈源斌对话聂震宁时所说“世事即家常,家常即世事”。例如,何寿天从处理父亲病危的误会到三弟认祖归宗的波折,既是个体家庭伦理的冲突,也折射出传统宗族观念与现代个体意识的碰撞。这种“以小见大”的叙事策略,与《平凡的世界》《人世间》等作品形成呼应,但更注重法律元素与家庭伦理的交织(如闻芳姐姐的婚姻官司),凸显了社会转型期规则与人情的复杂角力。这种互文性使作品兼具“微观真实”与“宏观史诗”的双重价值。

法律叙事与人性探索的创新性。作为陈源斌的“压卷之作”,《世事家常》延续了其“打官司”的创作传统,巧妙融入法律冲突与家庭矛盾。例如,何寿地职场纠纷的突转、法庭上的斗智斗勇等情节,既依托作者兼职律师从业经历的专业性,又通过法律事件揭示人性善恶的复杂性。这种法律叙事不仅增强了戏剧张力,更成为剖析社会问题的切口:如邵亚芳户口回迁的荒诞性,既批判了制度性壁垒,又展现了市井智慧与官僚主义的对抗。相较于《秋菊打官司》中“讨个说法”的单一诉求,《世事家常》通过多线法律事件,构建了更立体的社会批判维度。

叙事艺术的白描化与对话性。作品以“对话推动叙事”为特色,通过生活化口语和延宕技巧,形成独特的“凝滞美学”。《世事家常》通过对话推动故事,形成叙事上的凝滞,同时隐藏背后的跌宕情节,产生“静水深流”的艺术效果。例如,何老太太临终秘密的多次铺垫、闻芳生母突然认亲的悬念设计,既放慢叙事节奏,又通过语言交锋揭示人物心理塑造人物性格。这种手法既继承了《红楼梦》中“草蛇灰线”的古典技法,又借鉴了现代戏剧的对话张力,使日常场景充满暗涌。同时,作者对沪苏浙皖风土人情的细腻描摹(如祭祖礼仪、婚宴习俗),既具地域文化价值,也通过“烟火气”传递了传统伦理的当代意义。

文化传承与人性之光的深层观照。在快餐文学盛行的当下,《世事家常》以“世事即家常”的创作理念,重新激活了传统叙事的人文精神。作品通过何寿天“凡事讲个道理”的处世哲学、何氏兄弟相互扶持的家族情谊,展现了“善良敦厚、豁达自在”的人性之美。这种对传统智慧的现代诠释,既是对《白鹿原》中乡土伦理的呼应,又通过城市化背景下的家庭关系重构(如跨地域婚姻、代际观念冲突),探索了传统文化在当代的适应性。正如聂震宁所言,作品以“平静中的波涛”完成了对知识分子精神图谱的摹写。

综上所述,《世事家常》的文本价值,在于其实现了现实主义文学的当代转型:作家以慢节奏的日常书写,邀请读者驻足凝视生活的褶皱,从中发现“烟火人间”的坚韧与温情。既以白描手法坚守“生活真实”,又通过法律叙事与家庭史诗拓展了现实主义的边界;既以对话性与悬念设计增强可读性,又以文化传承与人性探索深化思想性。这部作品不仅为当代文学提供了“以小见大”的叙事范本,更以“烟火人间”的温暖底色,回应了时代巨变中个体的精神困境,成为新现实主义文学的重要里程碑。

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号