近日,阿甲的《原创图画书阅读与精品》在接力出版社出版,他的讲述如同一部流动的中国原创图画书史。从《萝卜回来了》的质朴到《绿洲》的先锋,从“如何交朋友”的童年困惑到“物种灭绝”的人类困境,这些作品不仅记录了时代变迁,更在构建一个共情的世界。正如阿甲所言:“我们不是在创作图画书,而是在创造连接的可能。”在这个AI与全球化交织的时代,这种连接,或许正是人类最珍贵的护城河。 阿甲 童书作者、译者、 研究者与推广人 中国首位艾瑞•卡尔荣誉奖 “桥梁奖”得主 Q1 您策划《原创图画书阅读与精品》的契机是什么? 这本书的起源可以追溯到2015年。这些年我翻译了300多本图画书,在这个过程中发现,梳理中国本土创作的难度远超预期。国内早期资料零散,创作者访谈耗时长且动态变化——比如蔡皋老师的《宝儿》1993年获奖后多次调整版本,彭懿老师的作品也在持续迭代。直到2021年白冰老师邀请我编写这本书,我才意识到这是一个系统梳理的机会。

Q2

这套书的筛选标准是什么?

筛选标准主要有三个维度:

一是历史价值,如《萝卜回来了》(1955)最初虽排版简疏,但插画的现代性远超时代;

二是创新性,像《企鹅冰书》用变温材料呼应冰川主题,可惜因版权问题未能收录;

三是国际共鸣,如《安的种子》同时斩获丰子恺儿童图画书奖和美国弗里曼图书奖,证明东方哲学的普世性。

Q3

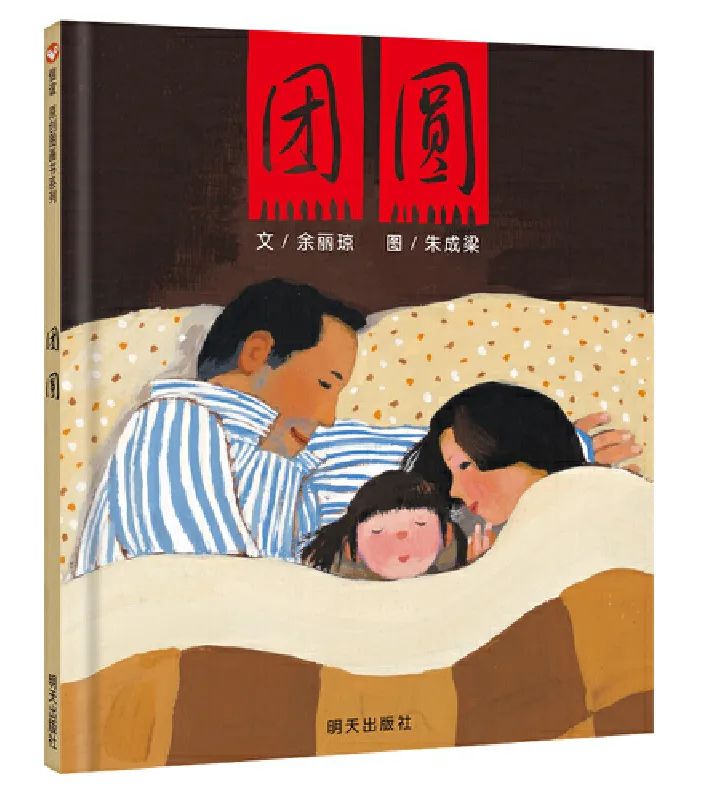

中国原创图画书的发展历程有哪些关键节点? 2000年是真正的分水岭。此前作品多为连环画或儿童图画故事书,如《萝卜回来了》最初采用骑马钉装订,文图叙事在方向上比较随意,但插画色彩至今仍显时尚。2000年后,台湾地区的《妈妈,买绿豆!》《子儿,吐吐》《我变成一只喷火龙了!》《我有友情要出租》等作品传入大陆,启发了本土创作。 2008年是爆发元年。《安的种子》《团圆》《一园青菜成了精》集中问世。这并非偶然——市场接受度提升、创作者技法成熟(如熊亮的“野孩子系列”)、编辑团队(如海燕出版社郑颖团队的“棒棒仔”系列)的推动,共同促成了这场“井喷”。 Q4 为什么20世纪90年代的作品选得很少,比如《宝儿》? 《宝儿》原名《荒园狐精》,由蔡皋创作于1991年,1993年成为中国首部斩获布拉迪斯拉发国际插画双年展“金苹果奖”的作品,堪称中国原创图画书的里程碑。20世纪90年代,中国图画书多以连环画为主,《宝儿》首次采用国际通行的图画书开本与叙事结构,证明本土创作者完全有能力与世界对话。尽管后续版本调整了文字排版,但核心插画仍保留了原始张力。这个故事改编自聊斋故事,讲述一个商人的孩子宝儿斗智斗勇斩杀狐妖的故事。蔡皋的插画在民间色彩的大胆运用上给人留下了极其深刻的印象。 Q5 《团圆》也是国内原创中不得不提的存在? 余丽琼文、朱成梁图的《团圆》是2008年爆发期的代表作。故事以春节为背景,通过父亲回家、离别时留下一枚硬币的细节,展现留守儿童的情感世界。朱成梁用暖色调水彩描绘江南水乡,硬币的“团圆”象征贯穿始终——硬币被孩子藏在棉袄里,最终成为“好运硬币”,暗喻亲情虽短暂却永恒。这本书可以说引发了“流动中国”的集体记忆,获第一届丰子恺儿童图画书奖首奖,并入选2011 年《纽约时报》年度最佳插图童书。其成功在于将宏大的社会议题转化为可触摸的童年体验。 Q6 《安的种子》为何能成为现象级作品? 这本书的成功是文、图、编辑三方打磨的结果。王早早的文字本是一则家庭教育寓言,但黄丽老师通过采风寺庙生活,将“等待与正念”的哲学具象化为图像语言:前环衬的积雪与后环衬的莲花呼应,人物服饰的素色暗含修行者的克制。美国弗里曼图书奖评委的解读更值得玩味:“这是一个关于正念的温和寓言”。这种多义性恰恰是图画书的魅力——孩子看到故事,成人看到隐喻,不同文化背景的读者都能找到共鸣点。 Q7 您为何选择《我有友情要出租》作为经典案例? 这本书销量预计超300万册,是早期校园推广教科书级的案例。作者方素珍与画家郝洛玟是好友,绘者的深度参与很大程度上改写了原来的故事,这在图画书创作中并不多见,图文作者默契十足。这种默契让文字与图画产生了“错位叙事”的美感:大猩猩始终未发现身边的小老鼠,而读者却能通过画面捕捉到友情的真相。 更重要的是,它解决了一个时代痛点——2000年代独生子女的社交焦虑。编辑团队联合《中国少年报》开展“知心姐姐”调查,将共读场景延伸至课堂,最终让这本书成为教师培训的“教具”。这种“内容+推广”的闭环模式,至今仍有借鉴意义。 Q8 《一园青菜成了精》为何被称为“童谣图画书天花板”? 编自北方民谣的《一园青菜成了精》由周翔改编、周翔绘,2008年出版后风靡全国。书中将青菜拟人化,用“小葱端起银杆枪,……韭菜使出两刃锋”等押韵句式,配合夸张的水墨插画,创造出荒诞又欢乐的蔬菜大战。这个作品将晦涩民谣转化为朗朗上口的现代儿歌;“打得辣椒满身红,打得茄子一身紫”、 “藕王一看抵不过,一头钻进烂泥坑!”的画面极具动态感。 Q9 有一段时间,很多儿童文学作家转而来创作图画书,但您在这本书中选入这类的作品并不多?《蔷薇别墅的老鼠》是为数不多的一本? 王一梅文、陈伟和黄小敏图的《蔷薇别墅的老鼠》改编自同名童话,讲述老鼠班米与独居老人蔷薇小姐的故事。文字保留了原小说的诗意与留白,插画用暗色调营造神秘氛围,如蔷薇小姐的背影总与阴影交织,暗示她内心的孤寂。这本书最成功的地方是,它是绘画创作者再造的故事,并不是单纯为文字作者去做配图,或者是为做图画书而作的作品,所以它有自己独特的魅力,在充分完整地表达绘者地感受。 Q10 《烟花》您认为是一本被误读的图画书? 年轻的绘本创作者邓正褀的《烟花》,文字表面是道德寓言,插画却暗藏玄机:獾放烟花时被炸糊的画面充满荒诞感,最终“最美烟花”又因獾的“自私”而意外诞生。往往在学校里,老师把这本书当作“鼓励分享”的案例给孩子展示,但如果深层解构会发现它有极其“反教化”的一面,比如,打破“分享即美德”的刻板说教。还有边界意识构建,强调“共有财产需共同决策”以及成人世界的隐喻——用动物故事暗讽人类社会的虚伪与功利。这些是我的解读,不知道作者是不是也这么想(笑)。 Q11 哪些作品因遗憾未能入选本书? 最大的遗憾是《企鹅冰书》。这本书用变温油墨模拟冰川融化,将环保主题与触觉体验结合,创意至今无人超越。但因版权悬置,最终未能收录。 此外,蔡皋老师的《孟姜女哭长城》虽艺术价值极高,但首次出版于日本,且创作主导权尚存疑义,我选择暂时搁置。 还有徐萃、姬昭华的《天啊!错啦!》,这本诞生于2008年的实验性作品用“富有创意的错位”探讨认知差异,也暂时因版权问题未能纳入。我正在筹备续集,将补充更多未入选的经典作品。同时,也希望有更多引入视觉艺术专家视角的原创作品推荐,弥补我仅仅作为“阅读推广者”的短板。 Q12 原创图画书一路走,似乎一直在寻找一种平衡:平衡“中国元素”与国际表达。 关键在于“转化”。以熊亮的《什么猫都有用》为例,他将单口相声的“定场诗”融入图画书,用“大家好,我是什么猫”的开场白制造节奏感。更巧妙的是书名页的“书中书”设计——熊亮将自己淘书的经历嵌入其中,形成虚实交织的叙事。张宁的《乌龟一家去看海》则是形式与内容的完美融合。她用扎染工艺表现龟壳纹理,最终呈现的“青绿山水”既是传统文化符号,又暗合自然主题。 Q13 您如何看待“传统文化改编热”? 传统文化是宝库,但改编需警惕“博物馆式呈现”。例如,《老鼠娶新娘》将传统故事改编为“自由恋爱”版本,《渔姑娘》弱化封建说教、强化女性自主意识,这些案例证明:传统文化需与当代价值观共振。图画书的早期改编常因“忠实原著”而失去儿童趣味,如直接翻译民间故事文本导致叙事冗长。 成功改编需两步走:童话化(简化结构、突出冲突)和可视化(用图像补充文字留白)。 Q14 中国台湾地区创作者对大陆早期图画书发展有何影响? 台湾地区比大陆至少早30年进入图画书成熟期。例如,《子儿,吐吐》《我变成一只喷火龙了!》等作品通过幽默叙事和细腻插画,为大陆创作者提供了“儿童本位”的范本。更重要的是,台湾编辑的专业度直接推动了两岸合作。比如,熊亮的《小石狮》最初在台湾出版时,编辑周逸芬将初稿中展现零散记忆片段的文图重构为流畅的线性叙事,这种“编辑主导创作”的模式为大陆团队提供了教科书级案例。 Q15 编辑在原创图画书创作中扮演什么角色? 编辑不仅是“文字把关者”,更是“创意催化剂”。例如,《安的种子》编辑郑颖在早期培训中发现稿件后,与文图创作者经数年打磨,最终将富有哲理的命题转化为儿童可理解的故事。此外,还有将少年成长小说改编为更具儿童视角的图画书(如将《腰门》改编成《水哎》的湘西故事)。形式上的创新,比如,《企鹅冰书》用变温油墨创作,推动了材料在图画书上的先锋实验。 Q16 国际奖项对中国原创图画书的意义是什么? 这次筛选作品,首要我会观察其是否获得国际奖项,如《纽约时报》年度最佳插图童书奖等。因为这不仅是荣誉,更是“文化翻译器”。希望从这些作品中抽象出一些共性或者是差异性。例如,郭婧的《独生小孩》在海外被解读为陷入困境的儿童借助幻想摆脱不堪的日常,而中国读者一眼可见其对“独生子女”的呈现;郭婧的新作图像小说《绿洲》(Oasis)在西方读者看来很像是一部“反乌托邦寓言”,而中国读者更容易辨识出其中的留守儿童议题。 这种差异恰恰证明了好作品的多义性。又如,获得法国金刚奖的《苏丹的犀角》讲述非洲北白犀物种的灭绝问题,但中国读者可能通过“犀角入药”的关联,反思人类活动对生态的影响。这种“他者视角”帮助中国创作者突破本土叙事局限,找到普世价值。 您对中国原创图画书的未来有何期待? 近年来,一些作品在国际上获奖(如《独生小孩》获《纽约时报》年度最佳插图童书)印证了“地球故事”的可能性。未来需关注三个方向: 存在式阅读:在AI时代,知识获取易如反掌,但情感共鸣愈发珍贵。像《烟花》通过反讽叙事(最美烟花源于自私动机),引发读者对分享本质的思考。 形式创新:摄影图画书《山溪唱歌》将四季变迁与自然散文诗结合,图像小说《绿洲》用科幻外壳包裹留守儿童议题,这些探索拓宽了图画书的边界。 代际传承:中央美院绘本工作室的“90后”创作者(如《蜗牛老师的幼儿园》)正在打破传统叙事,他们的作品更关注个体体验,如《我很想念你》《嗨》等都更多融入了鲜活的童年体验。 Q18 您如何看待AI对图画书创作的影响? AI可能颠覆传统创作流程,但核心价值不会变。比如生成式AI能快速绘制插画,但真正的好作品需要“情感编程”,像《烟花》的反讽、《绿洲》的人文关怀,这些是算法无法复制的。更值得警惕的是,AI可能加剧“知识占有焦虑”。当孩子习惯用“关键词搜索”获取信息,深度阅读与共情能力将面临挑战。图画书的价值恰恰在于“慢”,一页页翻书的触感、文图碰撞的想象空间,这些都是数字媒介无法替代的。 Q19 对年轻创作者有何建议? 研究经典,而非单纯模仿。熊亮的《看不见的马》从京剧“虚拟马”中汲取灵感,但最终呈现的是独特的舞台美学。关注“小而美”的叙事。如,《谁的袜子》用筒子楼生活折射社区温情,这种微观视角更容易引发全球共鸣。创作不仅仅是“讲好中国故事”,而是“讲好人类故事”。当我们在《苏丹的犀角》中看到物种灭绝的悲剧,在《独生小孩》和《绿洲》中读到被成人忽略的儿童普遍性的孤独,这些情感是跨越国界的。图画书的终极使命,是搭建理解之桥,而非筑起文化之墙。 供稿:孙珏 一审:王媛媛 二审:孙珏 三审:张维特

Q17

京公网安备11010202010973号

京公网安备11010202010973号